新しい出刃包丁

昨日の定休日は、東京・築地へ行って来ました。昨日の目的は、仕入れでなく、新しい出刃包丁を買うためです。

一口に出刃包丁と言っても、長さも様々で、自分が必要としていたのは、6寸(約18センチ)、ないし6寸5分(19,5センチ)のものです。

包丁屋さんの店内に入ると、早速出刃包丁を並べてもらいました。

ご覧のように、6本です。これ以外にも、在庫はあったのですが、鋼の種類が自分の好みでないので、あえて並べてもらいませんでした。

この中から、とりあえず選んだのが、この3本です。

どれも、6寸5分のもので、選ばなかったのは、6寸のものでした。

さらにこの中から、最後の1本を選ばなくてはなりません。持ったり、握ったりして、それこそ自分の感覚で選ぶのです。そうして選んだのが、

この1本です。とは言っても、これで決まりではありません。

自分の好みでは、柄が八角なものが好きなので、その柄に変えてもらうことにしました。

ご覧のように、左側が丸い柄で、右側が八角のそれです。柄を交換してもらい、すぐ使えるように、砥いでもらうことにしたのですが、時間も15分程度かかるということで、間を持たすために、入ったのが、ある鮨屋さんでした。

席に着くなり、自分が頼んだのは、小肌の握りでした。それだけでなく、あまりの寒さについ頼んだのが、熱燗です。

冷えた身体を芯から温めてくれるのは、やはり熱燗しかありません。しかも、昨日は車で出掛けていないので、心置きなく、熱燗を味わえます。

さらに、所謂“昼酒”ですから、酔うのも早く、何となく平和な気にさせてくれます。

ただ、ダラダラと飲むわけにもいかないので、あと幾つか鮨を握ってもらい、その鮨屋さんを出ました。そして、肝心の包丁を受けとって、築地を後にしたのでした。

★★★ 期間限定 会席料理 ★★★

2月、3月限定、しかも女性のお客様限定の会席料理(夕席)“春支度”を、御用意致しました。

先付に始まり、食事、デザート付の全9品(お一人 3,000円)のコースとなっております。

なお、ご予約なしでもお召し上がれますが、土曜日以外のお支度となります。

春には、まだ早いですが、吟味した食材で奏でる“身体にやさしい、美味しい日本料理”を、召し上がって、楽しい一時をお過ごし下さいませ。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

目の保養というより・・・

更新していない時は、Twitterを、お読み下さい。

今日は定休日でしたが、沼津の魚市場へ行って来ました。仕入れて来たのは、

御前崎産の“とらふぐ”を2本をはじめ、

富士市田子の浦産の“平目”などです。この他にも、いろいろと仕入れて来ましたが、今日のお話しは、魚がテーマではありません。

魚市場周辺には、包装資材や厨房道具を取り扱うお店もあり、そこに立ち寄ることもよくあります。

ただ、『佳肴 季凛』の営業日は、そこで必要なものだけを買うだけですが、時間に余裕のある時は、ちょっと寄り道をします。

寄り道と言っても、そのお店の店内の別フロアに行くだけなのですが・・・。

別フロアというのは、こんな感じの場所です。

器が、棚に所狭しと並んでいます。右側に目を向けると、

こんな感じです。その反対には、

こんな風に、並んでいます。どれも見本ですが、値段もつけられているので、買うことも出来ます。

ただ、我々のようなプロの料理人を相手にしている専門店ですから、値段もなかなかのものです。中には、一つ5,000円を越える器も、ごく普通に並んでいます。

こういう場所ですから、買う買わないはともかく、自分にしてみれば、目の保養をしてくれる空間であるのは、言うまでもありませんし、そこにいれば、時間は瞬く間に過ぎてしまいます。

そんな中、自分の目に留まったのが、この器です。

菊の絵が描かれているので、秋にしか使えない器です。

目に留まった以上、気になるのは、やはり値段です。裏返しにすると、案の定5,000円を越えていました。青息吐息であるのは言わずもがなです。

器というのは、ある程度までは、目を肥えさせるための空間であるだけでなく、その保養をしてくれます。ただ、ある一線を越えると、それだけではありません。

今日は買うことはしませんでしたが、これまでに高いを承知で買った器はいくつもあります。ここまでくると、保養を越え、毒ですし、それを承知で買うのは、病的状態です。

★★★ 期間限定 特別ランチ ★★★

冬期限定で、ふぐ料理【 “ふぐ皮刺し”、“ふぐの唐揚げ” 】

をご堪能出来る、特別ランチコース(全9品)を御用意致しました。

もちろん、ふぐは、自らの目利きで仕入れた天然のとらふぐです。

この時季ならではの本物の味を、是非ご賞味下さい。

皆様のお越しお待ち申し上げております。

(全9品 4,200円)

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

撮影の手伝い

『佳肴 季凛』の日替わり情報は、Twitterをご覧下さい。

そして、もう一つ。今月の『旬の素材』を更新しました。本文の前に、お読み頂けたら、幸いです。

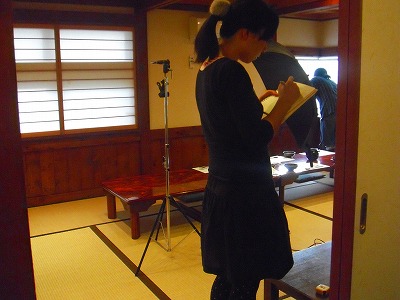

一昨日のことです。『佳肴 季凛』で、ちょっとした撮影がありました。撮影とはいっても、当店の宣伝や広告ではありません。

近くに工房を構える陶芸家の室伏さんの作品の撮影で、室伏さんの作った器に、料理を盛りつけるのお手伝いが、今回の撮影です。なので、その写真が載るのは、もちろん陶芸専門の雑誌です。

『佳肴 季凛』では、室伏さんの作った器を、開店以来、ティーカップや箸置など使っています。それについては、こちらを。

自分が料理を盛りつけ終わった頃、室伏さんをはじめ、撮影のスタッフの方達が集まり、個室でその準備が始まりました。

セッティングが終わり、料理が並べられました。

ご覧のように、二つの料理があります。一つは、

先日から、本格的に始まった“ふぐ料理”の華でもある“ふぐ刺し”です。ちなみに、当店の“ふぐ料理”については、こちらを。

さらに、今シーズンから、この器はデビューする“ふぐ刺し”専用のものです。

そして、もう一つの料理が、こちらです。

“金目鯛の錦秋餡”です。先月の『旬の素材』の食材でもある“金目鯛”のカマの部分を唐揚げにしてから、ほうれん草、ブナピー、食用菊の餡をかけた料理です。

今回撮影した写真が掲載される本は、来月出るとのことです。詳しい内容は、また改めてお話しします。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

新しいふぐ刺の器

定休日の今日は、仕込みを早めに終わらせ、普段“幽閉”されている『佳肴 季凛』を離れることが出来ました。

そんな今日出掛けた先が、近所に住んでいる陶芸家の室伏さんの工房でした。ちなみに、『佳肴 季凛』では、開店以来室伏さんの器の幾つかを使っています。それについては、こちらを。

そんな室伏さんの工房へ行ったのは、訳があるのです。一月にお邪魔した時、“ふぐ刺”用の器をお願いしていて、その試作品が出来たからです。

その試作品がこちらです。

目の前に置かれるやいなや、自分がしたのは、“ふぐ刺”を盛り付けるシュミレーションです。ちょうど一人前の分量でした。

本題が終われば、ものを作る職人同志、話題は尽きません。それこそ、時間は瞬く間に過ぎていくだけでなく、二人して無我の境地です。

また、陶芸家の工房ですから、自分にとっては、目の保養を越え、目の毒以外の何物でもありません。話には夢中でも、目の先は、器しかありません。

そんな自分の目の先を察した室伏さんが持って来たのが、

この器です。

「微妙にバランスが悪いので、売り物になんないんですよ。チップ(欠けている部分)は無いんだけど、良かったら持ってきます?」と、言ってくれました。

よく見ると、イマイチですが、料理を盛り付ける点では何ら問題ありません。ですから、それを確認するやいなや、

「(室伏さんの)気が変わらないうちに、もらっちゃいますよ。」と言うと、

「大丈夫ですよ。是非使って下さい。」と有難いお言葉です。

そんなこんなで帰ろうとしていると、目にしたのが、

余ったり、半端の土で作ったものです。

それを見ていたら、室伏さんが

「これって、不揃いだけど、ゴム紐を通すと、ヘアゴムになりますよ。奥さんにどう?」と、見せてくれました。

「いいですねぇ~。少し売って下さい。」

「どうぞ、どうぞ。」

と、これで日々の我儘と悪態を許してもらおうと思っていると、見抜かれたのように、愛妻(!?)兼女将からの電話が鳴りました。

恐るべし、女の勘・・・・・。

何だか話が逸れましたが、この新しい器のデビューは、“ふぐ”の季節には間に合うとのこと。今から楽しみです。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

鍋磨き

包丁を砥ぐのが、

その日の最後の仕事で、どんなに遅くなっても、欠かすことはしません。料理人である以上、魂と言うべき包丁をぞんざいに扱うことは出来ません。

また、砥がないで、そのままにして仕事を終えれば、明くる日の仕事は、包丁を砥ぐことから始めなくてはならないからです。

急な仕事が入った時に、そんなことをしていたら、仕事が遅れてしまいますし、プロである以上、常に「いざ、鎌倉」に備えるのは、当然の心構えですから、何があっても、包丁を砥がずに、仕事を終えることをしないのは極当たり前のことです。

包丁と同じ位に大事な道具が、鍋です。鍋と言うと、一般には洗うものだと思われがちですが、料理人にとっては、包丁同様、鍋は砥ぐとまでは言いませんが、磨くものなのです。

包丁のように、毎日磨くことはありませんが、時間に余裕がある時は、磨くこともしばしばです。

これが、

使った鍋です。洗ってはあるので、汚れていません。これから、この鍋を磨くのです。磨く時は、爪や指の間が黒くなってしまわないように、

手袋をします。

磨く時は、

目の細かいスチールウールで作られた“ボンスター”を使います。

これを適当な長さに切って、クレンザーと酢を混ぜたものを、つけながら磨きます。

このように滑らないように、鍋の下に、使い古しのタオルを敷きます。このまま、ひたすら磨きます。

鍋がきれいになったら、水で洗い流してから、普通の洗剤で洗います。その後、タオルで拭いて、ようやく一丁上がりです。磨き終えた鍋は、

こんな感じです。新品同様の輝きです。

ところで、お気づきかもしれませんが、日本料理で使う鍋は、このように取っ手がついていません。「どうやって持つの?」と、思われるかもしれませんが、

このようにして、持つのです。この道具は、“やっとこ”というもので、

ペンチのようなものです。取っ手がないので、このように、重ねることが出来るので、片付ける時も、場所を取らないので、都合がいいのです。ちなみに、手が無い鍋なので、“だるま鍋”とも呼ばれています。

どんな凄腕の料理人でも、鍋が無ければ、芋一つ煮ることは出来ません。ですから、ぞんざいに扱うことは出来ません。

また、本当に美味しいかどうかはともかく、きれいな鍋で、料理が作られれば、美味しく感じられるはずです。衛生面から見ても、然りです。

少なくとも、自分がお客として、食べる時は、そうあって欲しいと思っているので、きれいな鍋で料理を作るのです。

また、自分で食べて、美味しいと思うものをお客様にお出しするのが、自分のスタイルですから、そうしないと納得がいかないのです。

プロの料理人である以上、どんな小さな道具でも、大事にする気持ちだけは、いつまでも失いたくありません。なぜなら、そこがプロのプロたる所以だからと、頑なに信じているからです。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

提携陶芸家

遅まきながら、“旬の素材”を更新しました。まずは、ご覧下さい。

定休日の昨日は、昼過ぎまで、仕込みをしていました。仕込みが終わった後、『佳肴 季凛』の近くに住んでいる陶芸家の室伏さんの工房へ、久しぶりに行ってきました。

『佳肴 季凛』では、室伏さんの器を幾つか使っています。それについては、こちらを。

最初は、たわいもない世間話をしていましたが、工房にいる以上、会話の内容も、知らず知らずのうちに、というか、お約束通り、器に関することに、なりました。

室伏さんの最近の作品は、

こういったものが多く、小さいものですと、

こんな感じのものです。

当然、自分の興味は、これらの器に何を盛り付けるかです。特に、最初の写真の真ん中にる大きな器は、刺身には最適です。

「この器って、もう少し浅く、出来ます?」と、室伏さんに尋ねると、

「出来ますよ。何を、盛るの?」

「やっぱ、この時季ならではの、“ふぐ刺し”です。この器って、青い色がつけられます?」

「もちろん。“ふぐ刺し”かぁ、いいんじゃない。」

「でしょ。作ってもらおうかな~。」

「今の仕事の目途がついたら、やれるけど。」

「是非。でも、なかなかの値段だから、数はいらないですよ。」

「分かりました。」

といった感じのやり取りでした。

お気づきかと思いますが、出来上がった器は、『佳肴 季凛』オリジナルのものですから、室伏さんは、提携陶芸家とも言えます。

こうなるのは、自分でも予想はしていました。というより、工房に行くこと自体、目の保養を超えて、目に毒となるのは、完全な出来レースでした。

もっと言えば、ミイラ取りがミイラになったようなものです。

市場に行けば、行ったで、高い魚を仕入れ、工房に行けば、行ったで、高価な器を頼むのは、自分で言うのもなんですが、末期的症状です。

でも、これが楽しいというか、全てなので、仕方がありません。

★★★ 期間限定 特別ランチ ★★★

冬期限定で、ふぐ料理【 “ふぐ皮刺し”、“ふぐの唐揚げ” 】

をご堪能出来る、特別ランチコース(全9品)を御用意致しました。

もちろん、ふぐは、自らの目利きで仕入れた天然のとらふぐです。

この時季ならではの本物の味を、是非ご賞味下さい。

皆様のお越しお待ち申し上げております。

(全9品 4,200円)

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

焦げついた鍋の洗い方

今朝、見事にチョンボしました。

鍋を焦げつかせてしまいました。煮ていた物は、台無しで、ごみ箱行きでした。こういうことが、朝からあるとかなり憂鬱になります。

こうなると、さらに厄介な仕事が待っています。鍋の焦げを落とさなくてはなりません。そんなわけで、タイトルにもあるように、今日は『焦げついた鍋の洗い方』のお話しです。

ただ、ひたすらこすっても、焦げは落ちません。ある物を使います。ある物とは、重曹です。今が旬の冬瓜の下拵えにも、使ったりもします。

先ず、重曹を鍋に、ふりかけます。

その中に水を入れ、火にかけます。火にかけると、

泡が出ます。しばらくそのまま火にかけておきます。その後、火からおろして、そのままおいておきます。

そうすると、新品同様に、

なっていません。世の中そんなに甘くはありません。それでも、ここまで落ちました。ここからは、手作業です。

焦げの部分は、金たわしで落とします。その後は、スチールウールで、ひたすらこすります。とにかく、こすり続けます。

洗い終えたら、タオルで拭きます。

拭き終えると、

こんな風に、なりました。それこそ、新品同様です。金たわしでこすった部分は、

傷がついていますが、それでも新品同様です。

今日は、焦げついてしまったので、ここまでしました。でも一週間に一度は、鍋を磨きます。磨く!?そうです。洗うのではありません。

磨き方については、またの機会にお話ししますが、料理人をやっていると、妙に掃除に詳しくなります。そんなお話しは、こちらを。

そうは言っておきながら、自宅の掃除や片付けとなると、知らぬ存ぜぬを押し通す自分です。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

温蔵庫

厨房には、いろんな道具や機械があります。

これも、そんな一つです。冷蔵庫ではありません、その反対の温蔵庫です。その名の通り、温かい状態で、料理を保存しておく機会です。

扉を開けて見ます。

中には、大きなバットが入れられるようになっています。下の段も同じようになっています。

使い方ですが、先ず電源を入れ、加熱用のスイッチを押します。

まだ、庫内の温度は、23度ですが、最高で90度まで上がります。

普段の使い方は、蒸し物を入れて、温めておくのが殆どです。もちろん、揚物なども、入れておくことも出来るのですが、揚物はやはり揚げたてには、かないませんので、余程のことがない限り、使いません。

温め直した“蟹真丈錦糸蒸し(かにしんじょうきんしむし)”です。これを、器に入れてから、餡(あん)をかけます。蓋をしてから、温蔵庫に入れます。

法事などのご予約が、入った時は、庫内が温まっていないうちに、入れておきます。先程の“蒸し物”が完全に温まるまで、最低でも、一時間半かかります。そうすれば、大勢のお客様に対応することも可能です。

また、フリーのお客様の場合には、蒸し上がったら、そのまま温蔵庫に入れておき、料理の進み方に合わせることが出来ます。

このように、便利な道具があるので、大勢のお客様の時にも、料理の味を落さずに、お出しすることが出来るのです。

冷たいもの(刺身や酢のもの)は、冷たいまま、温かいものは、温かいままでお出ししてこそ、美味しく召し上がって頂けます。

冷めた天然の車海老の天ぷらよりも、揚げたての冷凍海老の天ぷらの美味しいと感じるのは、皆同じだと思います。だからと言って、素材の質を落すつもりは、一切ありませんし、素材への追求は飽くなきものだと思っています。

素材とお話ししましたが、今が旬の素材が、“鱧(はも)”です。五月から何度もお話しさせているのは、ご存知の方も多いかと思います。

そんな旬の美味しさを味わった頂くため、ランチ限定で、“鱧御膳”(一人前 2,800円)を御用意致しております。この機会に是非、お召し上がり下さい。詳細については、下の説明をご覧下さい。

【季節限定 鱧づくしランチ】

お知らせです。

只今、7月・8月の限定コースとして、鱧づくしのランチ『鱧御膳』をご用意して、皆様のお越しをお待ち申し上げております。

この時期美味しい鱧の味を、是非ご賞味下さいませ。

詳細は『鱧御膳』のページをご覧下さい。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

河岸籠

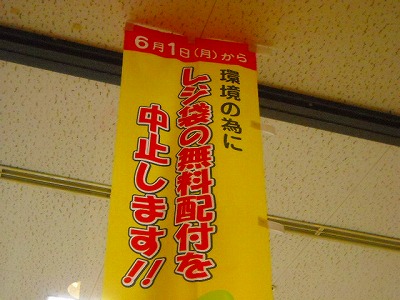

富士市市内にお住いの方は、ご存知かと思いますが、6月1日から、富士市では有料となったので、袋やかごを持参して、スーパーに買い物に行くようになりました。

店内には、こんなのぼりや、

また、こんなポスターも貼ってあります。

そんな自分が持っていく“マイバッグ”がこちらです。

“河岸籠(かしかご)”と呼ばれるものです。恐らく、この辺では手に入れることは出来ないはずです。東京・築地の料理道具専門店などで売られています。

魚河岸・築地に買出しにくる人たちは、この籠持参で来ています。そこから、“河岸籠”と呼ばれるように、なったのだと思います。

以前、築地に行った際に、自分は買い求めてきました。特別な理由があったわけではありませんが、修業時代を思い出し、何となく買ったのでした。

鮨屋で修業していた当時、若い衆が交替で築地に仕入れに行っていました。バイクに“河岸籠”を積んで行くことが殆どでした。

たまに地下鉄で行くこともあり、特に帰りは、通勤ラッシュと重なります。魚が入った籠を持っていると、乗り合わせたサラリーマンやOLの人たちは、当然のことながら、服を汚されたくないわけですから、自分の周りには、近づいてきません。なので、通勤時間にもかかわらず、我が物顔で、座ることが出来ました。

その時の方々、ごめんなさい。この場を借りて、お詫びします。

また、暮れには一般の人も買出しに来て、築地は普段以上に、賑わいます。そんな時は、早く帰りたいがために、魚の入った籠を、わざと振りながら、一般の人を押しのけるように、歩いたものでした。我ながら、嫌な性格です。

とは言っても、こんなことは、自分をはじめ、買出しに行く連中は、皆やっていたはずですし、事実、先輩や友人たちも同じことを言っていました。

言い訳になりますが、我々料理人は、仕事で行っているので、真剣です。また、せっかちな人間が多いので、その辺は目をつぶって下さい。ですから、一般の方で、築地に行く機会が、邪魔にならないようにしたほうが、賢明です。

ところで、今日買い物に行こうとすると、下の娘もついて来ました。

娘の役目は、太鼓持ちならぬ、籠持ちです。手で持っていると、疲れてきたらしく、今度は籠をしょい始めました。

本人、「リュック、リュック。」と喜んでいます。

そんな今日の買い物がこちらでした。

“河岸籠”ですが、ご覧のように、竹で出来ています。マクロビオティックが基本スタイルの自分としては、プラスチック製の籠などを使うことに、やはり抵抗があります。

マクロビオティックの良さは、自然そのものにあると思っています。自分がしていることが正しいとは思いませんが、出来る限り、こういう自然のものを使い続ける気持ちだけは忘れたくないものです。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

揚げ台

揚物を沢山揚げる時は、“フライヤー”を使います。“揚げ台”と呼んだりもします。

ご覧のように油が入っていますが、大きさにもよりますが、“佳肴 季凛”の揚げ台には、約一斗(18リットル)入ります。

これだけ入るので、片付けとなると、結構な仕事です。火を止めて、熱いうちに、漉します。

それこそ熱いので、注意が必要です。温度は約160度です。こんなものがかかったら、一溜りもありません。

漉してから、洗います。

使う洗剤は、油落とし専用のものなので、ゴム手袋をした方がよいのですが、汚れの落ちが分かりにくいので、素手でやることにしています。

ただ、自分は面の皮と同じ位、手の皮も厚いので、そんなに手が荒れることもありません。一般の方は、マネしないで下さい。

汚れの程度にもよりますが、洗剤をつけて洗う作業を、2,3回繰り返します。今回はそれほどでもないので、すぐきれいになりました。

乾いたタオルで拭いたら、終了です。揚げ台そのものの掃除はこれだけですが、揚物をやると、当然その周りも汚れます。ですから、その周りの掃除もしなくてはなりません。

先日もお話ししたように、厨房の仕事は、片付けの方が多いくらいです。確かに、面倒なのですが、美味しい料理はきれいな厨房で作られる、というより、“でしか”作れません。

また、自分が思うことは、揚げ台に限らず、道具を作ることを仕事としている人がいます。その人が、作った道具を粗末にされたら、きっと悲しかったり、寂しい思いをするはずです。

自分も作った料理が残されたり、粗末にされると、身を切られるより辛いです。そんな人たちがいるからこそ、料理を作ることが出来るのです。

どんな凄腕の料理人でさえも、鍋がなければ、ゆで卵の一個すら作れません。ですから、高い安いにかかわらず、どんな道具でも粗末にしてはならないのです。

それが出来て、初めて職人なのです。料理を作る職人となった以上(自分では、まだまだだと思っていますが)、そういう気持ちだけは、忘れないでいたいものです。

志村