“しずまえ”こと、静岡県由比産の芭蕉梶木(バショウカジキ)

料理が好きで、料理人になって、3分の1世紀にして、誰が名付けたのか、熱血料理人。

そんな料理への想いや日々の様子を、 熱血料理人の店主・志村弘信が3747回目の今日も認(したた)めます。

今朝は、沼津魚市場で、

山口産の鱧(はも)と、

地物の目鯛(めだい)を仕入れました。

目鯛は、

昨日とは異なり、刺身用のものですので、目鯛としては、小さめのもので、昨日の目鯛については、こちらをお読み下さい。

同じなのは、

仕分けをしている最中に、

好みのものを選ったことで、“早起きは三文の得”とは、よく言ったものです。

先程お話ししたように、今日の目鯛は、

刺身に仕立てるため、脱水シートに挟み、冷蔵庫にしまおうとすると、ミニふぐ達がやって来て、

「親方、今日のブログのタイトルと目鯛の関係が分からないけど・・・。」

「でしょ♬」

「♬付のでしょって・・・。」

「まぁ、慌てなさんな。前置が長くなったけど、これからが話すからね。」

「はぁ~い。」

仕分けられた目鯛は、

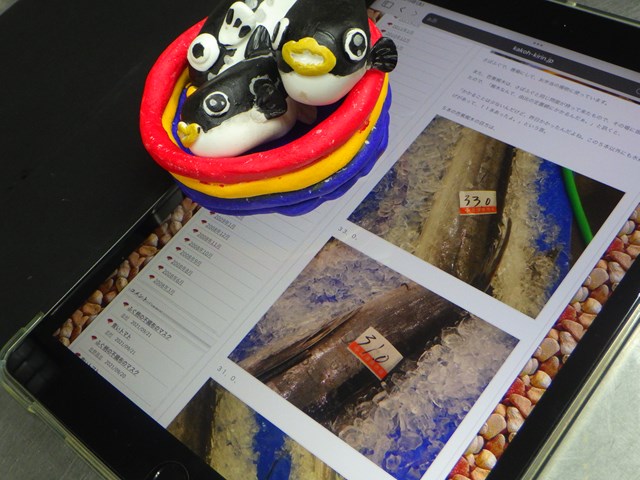

このように売場に並んだのですが、

昨日、

この売場に並んでいたのは、

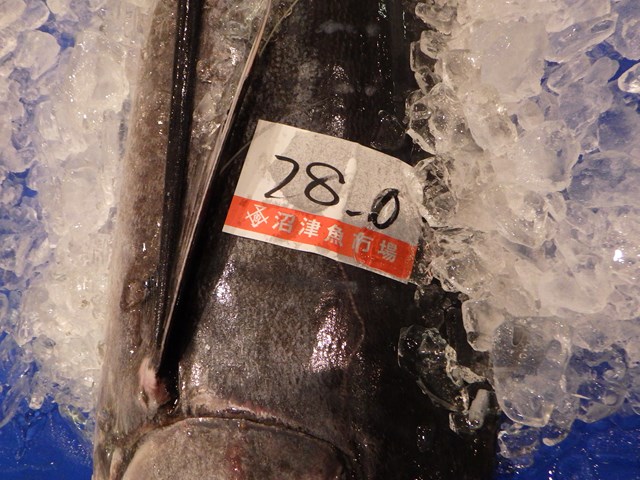

桜海老で有名な静岡県由比産の芭蕉梶木(バショウカジキ)で、最近では、

駿河湾に面している漁港で水揚げされている魚のことは、“しずまえ”と呼ばれています。

由比産の魚で、もっとも多く仕入れているのは、

さばふぐで、唐揚にして、お弁当の揚物に使っています。

また、芭蕉梶木は、さばふぐと同じ問屋が持って来たもので、その場に居合わせたので、「梶木なんて、由比の定置網にかかるんだぁ。」と訊くと、

「かかることは少ないんだけど、昨日かかったんだよね。この5本以外にも水揚げがあって、11本あったよ。」という答。

5本の芭蕉梶木の目方は、

33,0、

31,0、

23,0が、

2本あり、最後の1本は、

28,0で、言うまでもなく、単位はキロです。

見ているだけで、素通りしたのは言うまでもありません。

すると、ミニふぐ達が、

「親方、カジキマグロなんて言うけど、カジキはマグロなの?」

「違うよ。マグロはサバ科で、カジキには、マカジキ科とメカジキ科があるように、完全な別物。」

「じゃあ、何で、そんな風に呼ぶの?」

「 カジキが大型魚で、身質など、多くの点でマグロと似ていて、マグロの延縄で水揚げされるから、そう呼ばれるようになったよ。」

「 マグロの代用品ってこと?」

「そうなるんだけど、冬場の真梶木(マカジキ)は、別格の美味しさで、これまでに何度も使っているよ。」

「へぇ~。今日の芭蕉梶木は、どうなの?」

「食べたことはないけど、魚に詳しい魚屋に訊いたら、十分美味しいって。」

「ふ~ん。魚に詳しい魚屋って、変じゃね?」

「呼び方としてはね。でも、名前、違い、特性とか、色んなことを知っている人は少ないし、自分が使わない魚は、知らないもんだよ。」

「そんなもんなんだ~。あと、何で、親方は魚なのに、漢字で書くの?」

「カタカナで書くと、魚そのものになっちゃうし、漢字で書くと、料理になるからだよ。」

「・・・?」

「和食で献立を書く時は、魚の名前は、基本的に漢字だし、野菜も同じだよ。」

「だから、これまでも、そうだったんだ~。納得♬」

「あと、芭蕉梶木を仕入れることが出来たら、また教えてあげるね。」

「はぁ~い。」

芭蕉梶木に限らず、知らないというか、食べたことがない魚となると、一度が食べたくなり、もっと言うと、全ての食材についても、然りです。

この道に転がり、3分の1世紀が過ぎましたが、まだまだ知らないことも多く、「料理は、生涯勉強」を忘れることなく、仕事に臨み続けます。

コメントを残す