シェアした静岡県由比産の稚鰤(わらさ)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3691回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今朝、

沼津魚市場に行くと、

静岡県由比産の稚鰤(わらさ)が入荷していました。

稚鰤とは、読んで字のごとく、鰤(ぶり)の稚魚というよりも、鰤の若魚のことで、鰤の手前になるサイズのものです。

一般的には、鰤のサイズは、体長としては、80センチ以上、目方の場合、8キロが、その目安とされています。

今朝の仕分けは、

ほぼ全てが、2本入でしたので、沼津市大岡の居酒屋『きえい』さんをシェアすることにし、

7,8キロ(2本入)のものを仕入れることにしました。

自分と『きえい』さんは、窓口の仲買が同じということもあり、

分けても、

伝票の仕切りが簡単に済むのも好都合で、

これまでにも、このようなシェアは、何度もしています。

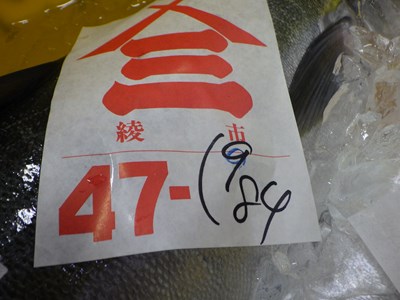

ちなみに、47というのが仲買の番号で、9が自分、84が『きえい』さんの枝番です。

『佳肴 季凛』に戻り、稚鰤の仕込みを始めようとすると、29匹ふぐちゃんがやって来て、

「おはようございます、親方♬」

「おはよう!」

「これはワラサで、Youngブリのことでしょ?」

「そうだよ。」

「ブリの呼び名の中で、はまちっていうのも聞いたことがあるけど、

はまちって・・・?」

「はまちって、元々、関西での呼び方で、40センチサイズの鰤のことを言うんだよ。関東だと、そのサイズのことを、わかしって呼んでいるんだけど、関東でハマチって言うと、養殖の鰤のことなんだ。」

「へぇ~。」

「今でこそ、養殖の鰤なんて呼んだり、ブリ(養殖)なんて表示されているけど、耳慣れないように思う人も多いし、自分もだよ。」

「ふ~ん。」

「さらに言うと、生物学的には、大きくても小さくても、鰤になるんだけど、日本食というのは、もともと魚食文化だから、呼び名が変わることが多いし、それによって、値段にも違いがあるんだ。」

「大体、分かったよ。有難う、親方。」

「仕込みをするから、この辺でね。」

「はぁ~い。」

鱗が細かいわらさは、

包丁を使うすき引きという方法で、鱗を取り除きます。

鱗を取り、頭を落とし、はらわたを抜いたら、水洗いし、

三枚に卸すと、

思いの外、脂が乗っており、ニンマリ。

というのも、冬が旬の鰤若魚ですので、稚鰤に脂が乗るのは、晩秋以降だからです。

すき引きにしてあるだけでなく、4キロ以下ということもあり、皮も柔らかいので、

包丁目を入れたら、 氷を敷いたバットに乗せ、

バーナーで炙り、

粗熱が取れたら、冷蔵庫にしまっておきました。

柵の丈(たけ)が短いのは、

尾の部分を、

お弁当用の南蛮漬に仕込んだからです。

ランチタイムで、稚鰤が日の目を見ることはなかったのですが、

稚鰤丼に仕立てて、自分達のランチにし、ほのかな脂の乗り具合を堪能し、夕方には、

定連さんへのお遣い物として、刺身に仕立てました。

あらの部分は、焼いてから出汁を取るだけでなく、

かまの部分と切り落としは、賄い用の西京焼にするため、明日、西京漬にします。

魚の旬というものは、あくまでも目安でしかなく、今朝の稚鰤のようなものに巡り会えるのも、自ら魚市場に通っているからこそ為せることで、早起きは三文の得とは、よく言ったものです。

コメントを残す