初めて仕入れたような静岡県焼津産の真鰯(まいわし)

料理が好きで、料理人になって、3分の1世紀にして、誰が名付けたのか、熱血料理人。

そんな料理への想いや日々の様子を、 熱血料理人の店主・志村弘信が3684回目の今日も認(したた)めます。

今朝、沼津魚市場に行くと、

静岡県焼津産の真鰯(まいわし)が、

入荷しており、

『鰯の丸煮』用に仕入れることにしました。

【佳肴 季凛】に戻り、真鰯の仕込みを始めようとすると、ミニふぐ達がやって来て、

「おはようございまふぐ、親方♬」

「おはよう!」

「ここ最近、真鰯をよく仕入れて来ているよね?」

「そうだね。父の日や御中元の注文を頂いているからだよ。一度に仕込める数に限度があるから、どうしても、こうなっちゃうんだよね~。」

「最近ついでたけど、最近多いのは、千葉県産だよね。」

「っていうか、千葉だけかな。はっきりしたことは分からないけど、これまででも、一番多いような気がするなぁ。」

「へぇ~。」

「あと、はっきりしたことは覚えていないけど、焼津産のは、初めてのような・・・。」

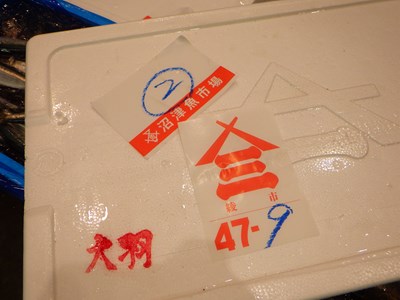

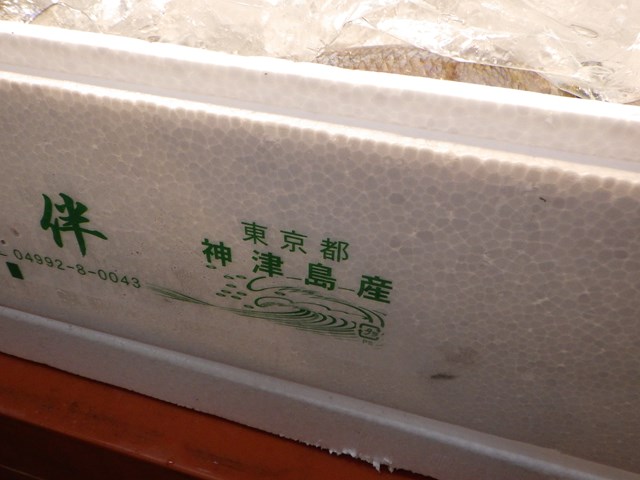

「えっ、そうなの?でも、発泡スチロールには、

小川(おがわ)って書いてあるね。」

「おがわじゃなくて、こがわだよ。」

「そうなの。」

「焼津港から、車で10分ぐらいのところにあるんだけど、全く別の漁港で、漁協(漁業組合)の組織も、別なんだ。」

「へぇ~。面白いね。」

「自分も、最初知った時、不思議だったよ。何年か前に、行ったことがあるよ。」

「今度、僕たちも行きたい、行きた~い!連れてって~。」

「そのうちね。」

「多分ないな・・・。」

「何か、言った?」

「いやいや。」

「話が途切れたけど、焼津産の真鰯の入荷は時々あるけど、そういう時は、よその産地もあって、そっちの方が、お値打ちだったりするから、仕入れたことがないかもしれないね。」

「同じなのに?」

「そうだよ。浜(水揚げ地)によって、値が変わるから、そうなっちゃうんだ。」

「へ~。」

「自然相手だから、こればかりは、仕方がないね。」

「ふぅ~ん。色々と仕込みがありそうだから、この辺で撤収するね。」

「はいよ~。」

鱗を取り、頭を落とし、はらわたを抜いたら、

水洗いをしてくれるのは、いつものように、

女将兼愛妻(!?)の真由美さんです。

また、今日は、刺身にも使うため、

酢締めにもし、

神津島産の青鯛(あおだい)、湯葉と共に、ランチコースの刺身としてお出ししました。

そして、ランチの営業が終わったら、

酢締めにした真鰯、

青鯛、

三重産の目鯛(めだい)と共に、

三色丼に仕立て、無事にクオリティ・チェックが終了したのですが、真由美さんは、「酢飯にすると食べ過ぎちゃう!」とのことで、

白御飯に海苔をちらし、別盛りにしてあります。

そして、『鰯の丸煮』用の真鰯は、

仕上る明日まで、二日間の“旅”に出たのでした。

神津島産の青鯛(アオダイ)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3683回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今朝、沼津魚市場に行くと、

神津島産の青鯛が、

入荷しており、

入荷しており、0,9キロのものを刺身用に、

仕入れることにしました。

青鯛は、比較的、暖かい海域に生息しており、沼津魚市場では、夏場の入荷が多く、夏場に脂が乗る白身の魚です。

仕入れを終え、『佳肴 季凛』に戻ると、チビふぐ達がやって来て、

「おはようございます、親方♬」

「おはよう。」

「この魚は、初めて見る魚だけど、名前は?」

「青鯛っていうんだよ。」

「鯛がつくってことは、鯛の仲間なの?」

「違うよ。鯛と名が付く魚は、約350種類いて、そのうちの13種類だけが、タイ科の魚で、約330種類は、タイ科じゃなくて、そういう魚のことを、“あやかり鯛”と呼んでいるよ。」

「え゛っ~!?」

「さらに言うと、タイ科の魚の中には、鯛がつかない鯛もいるんだよ。」

「何、それ~。」

「魚の名前なんて、そんなもんだけど、“あやかり鯛”の数を知ると、いかに、日本人が鯛が好きなか分かるよね。」

「うんうん。」

「ところで、ここで問題。日本近海にいるフグ類は、どれくらいでしょう?」

「・・・・・」

「どうしたの?」

「いやぁ~、その~、えっと~、わからないんだけど・・・。」

「しょうがないなぁ~。」

「約60種類いて、そのうち、厚生労働省の通達で、食用可能なフグ類は、22種類だよ。ただ、22種類の中には、獲れた海域によっては、不可能なものもいるから、要注意だね。」

「へぇ~。勉強になった。意外と自分のことって、知らないものだからね~。」

「なんじゃ、そりゃ。(笑)」

青鯛は、

一般的な魚同様の下処理をしたら、

三枚に卸すことにし、先程お話ししたように、この時季は脂が乗っており、

お腹には、メタボの証がありました。

0,9キロと小さめですので、策取りをしたら、あえて皮は引かず、皮目に包丁を入れたら、

氷を敷いたバットに乗せ、

バーナーで、FIRE!

炙ったら、

すぐに返し、粗熱が取れたら、余分な水分をふき取り、冷蔵庫へ。

コース料理の刺身用に引いたものを盛付ける前に、

青鯛だけ、盛付けてみました。

自分が知る限り、沼津魚市場に入荷してくるのは、夏場だけですので、それこそ、旬の魚と言えるかもしれません。

また、青鯛のように、知る人ぞ知る的な魚は、自分が思う以上に、お客様にも喜ばれることが多いこともあり、そういうお声を聞くと、魚市場に行く甲斐があります。

そういうわけではありませんが、明日も魚市場へ行くので、この辺りで・・・。

特大サイズの岩牡蠣(いわがき)は、宮崎県産

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3682回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

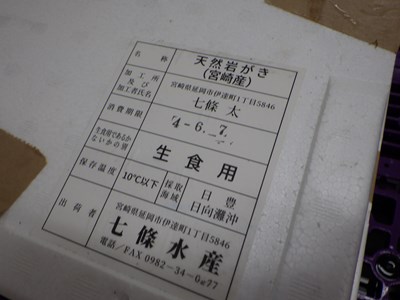

この時季、

沼津魚市場の貝専門の売場には、

岩牡蠣が並んでおり、早ければ3月の初め、遅くともお彼岸過ぎには、入荷しています。

特に、ゴールデンウィークを過ぎる頃になると、小さいサイズであれ、大きいサイズであれ、身が成長し、旨味が増すようになるのですが、基本的に自分が仕入れるのは、

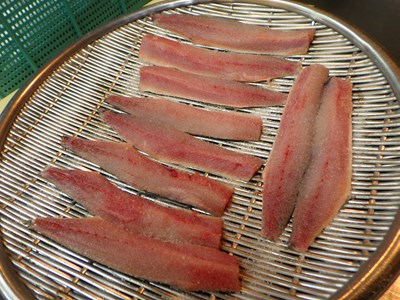

大きいサイズのもので、先日仕入れたものは、1ケースに20個入っており、産地は、

宮崎県です。

この中から、

6個、選り、その剥き身は、

肉厚にして、

プリップリッ。

また、乳白色が濃厚な味わいの証で、

4つに包丁したら、

殻に盛付け、レモンをあしらい、

当店お手製の『ぽん酢』と共に、

お出ししました。

その明くる日、チビふぐ達がやって来て、

「親方、昨日の岩牡蠣も美味しそうだったけど、これも美味しそうだよね。」

「美味しそうじゃなくて、美味しいの!」

「そうだった。失礼しました。ところで、岩牡蠣と冬場に出回る牡蠣は、違うものなの?」

「別物だよ。冬場の牡蠣は、正確には真牡蠣(まがき)と呼ばれるもので、養殖が一般的。冬場というより、秋のお彼岸から春のお彼岸が出回る時季だね。一番美味しいのは、産卵前の春先で、身も肥えていて、乳白色をしているよ。」

「へぇ~。」

「あとは、岩牡蠣は天然もの殆どだけど、養殖している地域もあるよ。」

「ふぅ~ん。違いはあっても、一年を通じて、牡蠣が食べられるんでしょ?」

「でも、お盆を過ぎる頃になると、岩牡蠣の身は痩せ始めるから、真夏に仕入れることは、あんまりないね。」

「そうなんだぁ~。また、教えてね。」

「はいよ~。」

岩牡蠣は、先程のように、自分が魚市場で選り抜いたものだけしか仕入れないので、御用意にあたっては、100%のお約束が出来ませんし、入荷するタイミングもあるので、これまた然りです。

ですので、岩牡蠣の御用意については、お手数ですが、お問い合わせ頂けると、幸いです。

鯵(あじ)が缶詰にならない理由

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3681回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今日は、

『鰯(いわし)の丸煮』を仕上げたら、

真空パックし、

冷凍しておきました。

『鰯の丸煮』を仕込んだ時に間借りして、時々仕込むのが、

鯖(さば)の煮付や、

銀鱈の煮付で、どちらも、

『西京漬』用に使っている魚です。

そんな今日の昼ごはんは、

鯵(あじ)の煮付を昼ごはんにし、準備が出来ると、ふぐネット29匹衆がやって来て、

「親方、美味しそうだね。煮汁を、白御飯の上にチョンチョンってして、食べたいなぁ。」

「いいでしょ。」

「昼ごはんを食べたばかりだから、今日は無理だなぁ。鯵って、鯖や秋刀魚(さんま)と同じ青魚だけど、缶詰になっているのを見たことはないよ。なんでだろう?」

「鯵はね、それらに比べて、 死後の身からの臭いが強くて、缶詰にすると、この臭いが大量に発生するからなんだよ。ちなみに、この臭いは、ヘキサナールって呼ばれているよ。」

「へぇ~。」

「それだけでなく、鯵は下処理をする時に、鱗(うろこ)や尾びれの付根のぜいごを取らなくてはならないこともあるよ。あと、骨も硬いから、丸ごと調理出来ないのも、その理由だね。」

「それこそ、煮ても焼いても、缶詰にするには、難しいんだね。」

「だから、加工用と言えば、開きにするしかないのかもね。でも、魚は種類が沢山あるから、それぞれの特徴を活かしながら、料理すれば、その味わいも色々で、そこにこそ、魚料理の良さがあると言えると思うよ。」

「なるほど~。今日は、勉強になったよ。また、教えてね。」

「はいよ~。」

ところで、鯵の煮付の作り方ですが、下処理を済ましたら、

皮目に包丁を入れておき、下処理と仕入れの様子については、こちらをお読み下さい。

鯵に、

沸騰したお湯をかけたら、すぐに氷水に落とし、残っている汚れなどを取り除きます。

その後、

『鰯の丸煮』の仕上がりが近くなったら、

鯵を、

鍋に入れ、

煮詰まったら、『鰯の丸煮』と共に、

仕上がりました。

そして、今日、昼ごはんのおかずとなったのですが、先程の缶詰にならない理由にもあるように、鯵を加熱調理する場合、煮付よりも、焼物や揚物の方が真価を発揮出来ることを再認識した次第です。

ふぐ料理の準備後に、テイクアウト(お持ち帰り)の天ぷらの盛り合わせ

料理が好きで、料理人になって、3分の1世紀にして、誰が名付けたのか、熱血料理人。

そんな料理への想いや日々の様子を、 熱血料理人の店主・志村弘信が3680回目の今日も認(したた)めます。

昨日のことです。休憩前に、

ふぐちりを盛付け、休憩後に、

ふぐ刺を引き終え、夕席の営業時間の直前だったのですが、近所の定連さんがやって来て、「急過ぎるんだけど、夕飯用に揚物をお願い出来ます?」とのこと。

「熱烈歓迎!器持参してくれれば、それに合わせて作るから、有り難いです。」と伝えると、器を取りに戻られ、天ぷらの盛り合わせを御用意することにしました。

ちなみに、先程のふぐ料理のふぐは、遠州灘産のとらふぐ(天然)で仕立て、写真こそありませんが、唐揚も同様です。

ご注文を頂いてから、

数分後、

2枚の皿と、天つゆ用に2個のタッパを持参して頂きました。

天ぷらを揚げる前に、

天つゆと、大根卸しを用意しておき、揚げた天ぷらが、

こちらで、

海老、

玉葱、

しめじ、

パプリカ、

大葉と、全部で6種類です。

天紙(てんし)を敷き、

盛付けると、

チビふぐ達がやって来て、

「出来たてで、美味しそう。急な注文でも、作れるの?」

「あるもので用意すればいいし、特に定連さんだから、そのあたりのことを理解してくれるから、大丈夫だよ。」

「へぇ~。じゃあ、僕たちにも、作ってくれる?」

「いいんだけど、お金を頂いても、宜しいですか?(笑)」

「・・・・・。」

天ぷらと天つゆをお盆に乗せ、

水滴がつかないようするため、キッチンペーパーをかけ、お渡し出来るばかりにしたら、ワン切をし、取りに来て頂きました。

昨日のように、急なご注文でも、可能な限り対応させて頂いておりますので、ご入用の際には、お気軽にご連絡下さい。

2022.6.6|お持ち帰り(テイクアウト) ふぐ |permalink|コメントはまだありません

千葉県&北海道産の真鰯(まいわし)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3679回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今朝、

沼津魚市場に行くと、

北海道産の真鰯と、

千葉県産の真鰯が入荷しており、

千葉県産のものは、

2口(ふたくち)ありました。

これらのうち、

3枚目の写真のものを、

『鰯の丸煮』用に、2ケース仕入れることにしました。

【佳肴 季凛】に戻ったら、ランチタイム、夕席共に御予約が重なっていたこともあり、 ルーチンの仕込みに留め、

御席の準備を済ましたら、真鰯の仕込み開始です。

真鰯を準備すると、

ミニふぐ達がやって来て、

「おはようございます、親方。仕入れとランチの準備、ご苦労様♬」

「おはよう。とりあえず、ここからが本番だよ。」

「一年を通して、真鰯を仕入れているけど、旬っていうか、美味しい時季ってあるの?」

「入梅鰯(にゅうばいいわし)って、言葉があるように、今が一番とされているよ。どこかしらで水揚げがあるんだけど、時季によっては、脂が少ない時もあるから、仕入れてくる時は注意が必要だね。」

「へぇ~。」

「あと、漁獲枠も絡んでくるから、それも気にしなくてはならないよ。」

「漁獲枠って?」

「 水産資源を維持するために、魚種ごとに捕獲できる総量を決めたもので、それを超えると、漁が出来ないから、そういう情報も気にする必要があるんだ。」

「色々あるんだね。」

「初水揚げのニュースを取り上げたがるマスコミだけど、こういうことこそ、報道して、水産資源を取り巻く事情を伝えて欲しいね。」

「そうすれば、沢山の人が関心を持つのにね。」

「色々と詳しくなってきたじゃん。」

「えへへ・・・。」

鱗を取り、頭を落として、はらわたを抜いた後の水洗いをしてくれるのは、

いつものように、

女将兼愛妻(!?)の真由美さんで、ミニふぐ達から、「真由美さん、ファイト~!」

身だけなく、

焼いてから、出汁を取るため、頭も、

きれいに水洗いしておきました。

水洗いを終えた真鰯を、

ミニふぐ達に見せてあげると、

「皮目の白い部分が脂だよ。」

「脂乗り乗りだね、親方!」

時間にも余裕があったので、

残っていると、食味を損ねるので、胆のうの跡を包丁したら、

再び水洗いしてもらい、

クッキングシートを敷いた鍋に並べ、

水と酢を注ぎ、火にかけ、火加減は超々弱火です。

普段なら、明くる日に仕上るのですが、明日は定休日ですので、明後日仕上がることになります。

真由美さんにまな板周りとカウンター内を掃除してもらっている間、

自分は、

昼ごはんを兼ねたクオリティ・チェックのため、真鰯を三枚に卸したら、

皮引くと、案の定、脂乗り乗り。

そして、ランチの営業が終わったら、

真鰯をたたきにしたら、

昨日お話しした三重県熊野産の目鯛(めだい)と共に、

盛付けたら、目鯛と真鰯のハーフアンドハーフ丼が出来上がったのですが、真由美さんは酢飯にすると、曰く『食べ過ぎちゃうから。」ので、

茶碗に白御飯をよそり、海苔を散らしてあります。

予定通りの美味しさにして、明後日の仕上がりに期待を持ちつつ、夜の営業に備えたのでした。

三重県熊野産の目鯛(めだい)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3678回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今日のお話しは、昨日のお話しの続編で、

目鯛(めだい)です。

沼津魚市場に仕入れに行く時は、ある程度の目星をつけているのですが、自然相手ゆえ、来てみないと分かりません。

思うような魚もないこともあれば、仮にあっても、セリで買う魚の場合、セリ負けてしまうこともあります。

昨日の場合、魚市場に来るまで考えていた魚が無く、構内を物色していると、

三重県熊野産の目鯛が目に留まり、

この中から、

2,6キロのものを、

仕入れることにしました。

『佳肴 季凛』に戻り、目鯛をまな板に乗せると、ふぐネット29匹衆がやって来て、

「さっきの魚は、サーモンって分かるんだけど、この魚は?」

「目鯛っていうんだよ。」

「目鯛っていうだけに、目が大きいね。あと、目がパッチリしているから、可愛らしい感じもするよ。これまでに仕入れて来たことあるの?」

「もちろん、あるよ。これまでは、西京焼用に使うことが殆どだったけど、今日は刺身用だよ。」

「へぇ~。それは、楽しみだね。邪魔になるといけないから、下がっているね。」

「はいよ~。」

目鯛は、鱗が細かいので、

包丁で鱗を取り除き、このやり方は、すき引きと呼ばれています。

鱗を取り、頭を落とし、

水洗いしたら、

三枚に卸します。

柵取りをする前に、

上身(うわみ)も、

下身(したみ)も、

尾の部分を包丁します。

目鯛に限らず、尾の部分は、繊維質が強いため、筋っぽく、刺身にするには不都合ですので、

お弁当の西京焼にするため、お手製の西京味噌と共に、真空パックしておきました。

柵取りした身は、

背も、

腹も、包丁目を入れたら、バーナーで炙り、ひっくり返したら、余分な水分をふき取ったら、

脱水シートに挟んでおきました。

こうすることで、水分の多い目鯛の身に、適度な歯応えを感じることが出来るので、より美味しく味わうことが出来るのです。

そして、

今夜の会席料理の刺身で 、

〆鯵、

湯葉と共に、

お出ししました。

自ら、魚市場に行くことによって、久しく開けていない引き出しを開けることもあるだけでなく、経験と勘を頼りに、新たな工夫をすることも出来るようになります。

そう思うと、まだまだ精進の余地は多いにあり、日々の仕事を単なるルーチンにしないよう、努めなくてはならないことを、感じたのでした。

バスツアー用とギフト用に仕込んだサーモンの【西京漬】

料理が好きで、料理人になって、3分の1世紀にして、誰が名付けたのか、熱血料理人。

そんな料理への想いや日々の様子を、 熱血料理人の店主・志村弘信が3677回目の今日も認(したた)めます。

三日連続で行って来た沼津魚市場の仕入れは、

このようなもので、これら以外にも、色々あったのは言うまでもありません。

そんな今日お話しするのは、

【西京漬】用のサーモンについてです。

サーモンの売場に行くと、

小分けにされたものが山積みされており、

一番上のもの(5,3キロ)の鮮度を確認したところ、

良さげだったので、

これを仕入れることにしました。

『佳肴 季凛』に戻ったら、

鱗をすき引きし、頭を落とし、水洗いしたら、

三枚に卸しました。

切身にすると、

ふぐネット29匹衆がやって来て、

「親方、おはようございます。三日連続の仕入れ、お疲れ様でした。」

「おはよう。」

「どうして、サーモンの切身の向きが違うの?」

「再来週のバスツアーのお客様に、サーモンの西京焼を出すのだけれど、それ用とギフトや単品用に包丁したからだよ。」

「そうなんだぁ~。」

「バスツアー用は、いくらか小さめにしてあるだけでなく、焼いている時に身割れしないように、上身(うわみ)の方を使っているよ。

「上身って?」

「魚って、頭を左にしておくのが一般的なんだけど、その時に上になる方の身のことだよ。」

「へぇ~、色々あるんだね。」

「また、教えてあげるから、この辺でいいかな。」

「はぁ~い。」

そして、

バスツアー用と、

ギフト用に分け、 有機JAS認証済の西京味噌をベースにしたお手製の西京味噌と共に真空パックしておきました。

ちなみに、

3と書いてあるのは、尾の部分で、お弁当用にするものです。

明日は、

今日仕入れた魚の一つの目鯛(めだい)についてお話しさせて頂きますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

“どんちっち”の基準に達しなかった島根県浜田産の鯵(あじ)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3676回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今朝、沼津魚市場に着き、鯵(あじ)などを扱う売場に行くと、

和歌山県産にはじまり、

静岡県焼津産、

同じく網代(あじろ)産、

三重県南伊勢産、

島根県浜田産が入荷しており、

島根県産のものを仕入れることにしました。

ちなみに、隣の売場にも入荷があり、

こちらの売場に並んでいた鯵は、

三重県熊野産です。

【佳肴 季凛】に戻り、鯵の仕込みを始めようとすると、ジャンボちゃんとふぐ子ちゃんがやって来て、

「親方、おはようございます♬」

「おはよう。」

「月曜日に仕入れた鯵と、

同じ産地だね。」

「よく覚えているね。」

ちなみに、月曜日の鯵とは、このようなものです。

「ねぇ親方、月曜日の鯵には、“どんちっち”っていうシールがあったけど、今日はないけど、何で?」

「よく気付いたね~。今日のは、“どんちっち”の基準に達していないから、“どんちっち”じゃないんだよ。市場に並んでいた時の写真だけど、

どこそこ見ても、

シールは、

無いでしょ?」

「あっ、本当だ。でも、基準って?」

「脂肪の含有量で、ちゃんと機械で測定されているから、正確なもので、脂質量が10%以上で、4月から9月に水揚げされてものなんだ。」

「そんなこと、この間のブログにも書いてあった。」

「見た目も、少しだけスリムだよ。でも、時季、漁場(ぎょば)同じだから、脂は乗っているはずだよ。」

「卸すのが、楽しみだね。」

「そうだね。じゃあ始めるから、下がっていて。」

「はぁ~い。」

通常の下処理をしたら、

女将兼愛妻(!?)の真由美さんが水洗いしてくれたら、

明日以降のコース料理の刺身に使うため、

酢締めにするため、三枚に卸したら、塩をあてておき、酢締めにしないものは、

揚物用に、

最後の残りは、賄い用の煮付にすることにし、煮付については、改めてお話しさせて頂きます。

塩が回ったら、水洗いし、酢に漬け、

昆布に挟み、冷蔵庫へしまっておきましたが、〆鯵の仕込み方については、こちらを、お読み下さい。

これらに使わなかった鯵は、

真空パックしたのち、冷凍しておきました。

“どんちっち”の時季は9月までですが、今日のように入荷があっても、基準値に達していなければ、通常の鯵になってしまいます。

そう考えると、“どんちっち”を食すことが出来たら、幸運の予兆かと言っていいかもしれません!?

フワフワな真鰯(まいわし)の天ぷら

料理が好きで、料理人になって、3分の1世紀にして、誰が名付けたのか、熱血料理人。

そんな料理への想いや日々の様子を、 熱血料理人の店主・志村弘信が3675回目の今日も認(したた)めます。

今朝、

沼津魚市場に行くと、

千葉県産の真鰯(まいわし)が入荷しており、

【鰯の丸煮】に、

ちょうどいいサイズでしたので、

2ケース仕入れることにしました。

ちょうどいいサイズとは、1尾が100グラム程度ですが、流通上の特別な規格はなく、この荷主の場合、

2Lという規格で表記しています。

その後、

別の売場に行くと、

神津島産の大姫(おおひめ)が、

入荷しており、

1本だけ秤にかけてもらいました。

仕入れを終え、【佳肴 季凛】に戻ると、チビふぐ達がやって来て、

「おはようございます、親方。仕入れ、ご苦労様でした。」

「おはよう。」

「真鰯の中に大姫がいるけど、どうして?」

「別々の発泡スチロールだと、荷物が増えるからだよ。それに、水氷(みずごおり)だと、鮮度も落ちにくいしね。」

「水氷って?」

「氷が入った海水のことだよ。穴が開いているスチロールに氷を入れ、その上に魚を乗せてあるものを、下氷(したごおり)って呼んでいるよ。」

「へぇ~。色んな専門用語があるんだね。」

「また教えてあげるから、“癒しのふぐギャラリー”に連れていってあげるよ。」

「有難う。」

魚の仕込みをするので、

新聞でまな板周りを養生しておいたのですが、

その新聞を見たチビふぐ達が、「親方の母校の明治大学の記事が載っているよ。」と、言ってきました。

「あぁ、本当だ。」

「どうして、大学を出てから、料理の道に進んだの?」

「家政学部日本料理学科を卒業したからだよ。」

「え゛っ!?そんな学部あるの?」

「冗談、冗談、ないよ。前にも、何となくのことを書いたことがあるけど、何かの機会に話してあげるから、下がっていてね。」

「はぁ~い。」

一般的な魚同様、鱗を取り、頭を落とし、はらわたを抜いたら、水洗いするのですが、その役目は、

女将兼愛妻(!?)の真由美さんです。

水洗いを終えた身は、

クッキングシートを敷いた鍋に並べたら、水と酢を注ぎ、

超々弱火の火加減で仕込み始め、仕上がるのは、明日になります。

その後、ランチの営業が終わったら、

賄い用に間引きし、開いておいた真鰯を天ぷらにすことにし、身が乳白色なのは、脂が乗っているからです。

揚げると、

このような感じで、見た目はごく普通ですが、真鰯に限らず、脂が乗った魚を揚げると、フワフワとした食感になります。

油で揚げるので、脂の有無は関係ないように思われがちですが、全く以て、そのようなことはありません。

そして、このように仕立てて、

真鰯の天ぷらのフワフワとした食感を、堪能したのでした。