つけておくだけ

ここ最近、厨房の換気扇の吸い込みが悪いので、久しぶりに掃除することにしました。原因は、通気孔の網の”め”が詰まっているからです。

黒いのが、その網です。どれくらい、”め”が詰まっているかというと、こんな感じです。

参考までに、そのままの状態で見れば、汚れ具合は一目瞭然です。

これでは、吸い込みが悪いのも、当然です。これほど汚れていると、たいへんそうな気もしますが、ある薬品を使うと、手間いらずです。

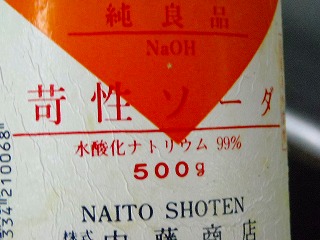

これがその薬品です、”苛性ソーダ”です。学生の頃、理科の授業に登場した”水酸化ナトリウム”です。

網をシンクに置き、栓をしたら、”苛性ソーダ”を振り掛けます。

ここに、沸騰したお湯を入れます。この時注意しないと、飛び散るので危険です。

修業時代の鮨屋で、排水溝が詰まった時、同じようなことをしたことがあります。その時、お湯を入れたら、間欠泉のように、吹き上がったことがありました。それくらい、注意が必要です。

今回は、間欠泉が吹くことはありませんでした。あとは、このまま、置いておきます。そうしたら、きれいに洗えばOKです。

その際、素手でやると、手がべとつくので、手袋をつかわなくてはなりません。ご存知の方もいらっしゃるとおもいますが、手がべとつくのではなくて、手が溶けているのが本当のところです。

きれいになった網で、見てみると、こんな感じです。

厨房の掃除は、つい億劫になりがちですが、手が空いている時は、出来る限りするようにしています。美味しい料理は、きれいな厨房で作られるものだからです。

一昨日の”砥石直し”と同様、職人としての基本は、何よりも道具を大事にすることです。

また、厨房の仕事はこのように、料理を作ること以外の雑用が多いのが実際のところです。厨房の掃除には、目の色を変えてやる自分ですが、自宅ではものぐさ極まりないので、志村家の女三羽烏に、年がら年中文句を言われている始末なのです。

志村

砥石直し

我々料理人にとっては、包丁は大事なものです。ある意味、自分の分身でもあります。

使った包丁は、仕事が終わったら、毎日砥ぎます。砥ぐには、砥石が必要です。砥石は使っていると、段々とへこんできます。

へこんでくると、包丁をちゃんと砥ぐことができなくなるので、砥石を直さなくてはなりません。

ただ、この”砥石直し”が、面倒な仕事な一つです。今日の昼、仕込みの目途をついたので、久しぶりに”砥石直し”をすることにしました。

砥石のへこんだ面を、床のコンクリートに置いて、水を流しながら、前後に動かします。かがんでやる作業なので、これまた厄介です。まめに、”砥石直し”をすればよいのですが、つい億劫になりがちです。

床にこすりつけては、へこんだ面を見るのですが、なかなか平らになりません。

眺めていても、平らになるわけではないので、ひたすらこすりつけます。

とは言っても、早く平らになって欲しいので、つい砥石を見てしまいます。はたから見れば、砥石を拝んでいるとしか思えません。

まだまだ、時間がかかりそうです。

それでも、こすりつけること15分。やっと平らになりました。

これでしばらく、使えそうです。

料理人に限らず、職人にとって道具は、命です。ですから、道具を粗末に扱う職人(ジャンルが違っても)を見ると、自分は軽蔑しますし、それ以上に辟易します。

そんな職人には、なりたくありませんし、単なる道具だからといって、ぞんざいに扱うようでは、道具を作った職人さんにも失礼です。ものを作るということは、魂を込めることだと自分は、思っています。そして、崇高な仕事です。

そういう崇高な仕事に就いていることが、というより就けたことが、自分にとっては、幸運以外の何物でもありません。

志村

四角と六角

沼津の魚市場の周りには、器や道具を扱う専門店があります。自分が普段立ち寄るのが、”芹沢パッケージ”というお店です。

レジで会計を済ませると、こんなものが目に入りました。

箸です。それを眺めていると、店員さんが「親方、この二つの違いが分かる?」と尋ねてきました。ご覧のように、別々の箱に入っています。

「・・・。長さ?」

「手にとってみれば、分かるよ。」と言われたので、手に取って見ました。

こちらが、左側の箸です。

上から見ると、こんな形をしています。

そして、右側の箸です。

こちらも上から見てみます。

そうです。左のが四角です。

右のは、六角です。

ところで、この違いは、ただの違いではないらしいのです。

そこの店員さんが言うことには、女性は六角の箸の方が、使いやすいので、六角の箸がお気に入りで、男性は四角の方が、お気に入りというのです。

そう言われたので、考えてみたものの、自分としては、どうも・・・?皆さんはどう思います?お分かりになる方、是非教えて下さい。

志村

盛り箸

日本料理では、当ブログの表紙のイラストのように、料理を盛り付けます。と言っても、分かりにくいでしょうから、こちらの写真をご覧下さい。

角度を変えてみます。

大体、お分かりいただけでしょうか?特に、この箸に注目して下さい。この箸は、盛り付け専用の箸で、”盛り箸(もりばし)”と呼んでいます。柄は木などで出来ていて、その先はステンレス製です。

ステンレスを使っているので、普通の菜箸よりも重く、若い頃は使いこなすまで、時間がかかりました。

また、先端はたいへん鋭く、とがっています。

普段自分が使っている”盛り箸”は、最初の写真のものですが、これとは別の”盛り箸”も持っています。

柄の部分が、”黒檀(こくたん)”で出来ています。”黒檀”については、自分はあまりよく分からないので、こちらを。

見た目から想像がつくかと思いますが、値段も普段つかっているものよりも、ずっと高いです。また、先の部分が長く、使いにくいので、しまい込んであります。

普段使うには、もったいないのと、何かあって壊れたら嫌なのが、本当のところです。

「じゃぁ、いつ使うのか?」と思われるかもしれません。

粋がって、格好つけたい時に使うのです。こういうどうでもいいことに、価値観を見出すのが、志村流です。

ところで、先日普段使っている”盛り箸”の柄の部分が壊れてしまいました。

が、”盛り箸”に限らず、我々プロが使う道具は、大体の場合、修理できるので、長い間、使うことが出来ます。

この”盛り箸”も、かれこれ、二、三回程、柄が壊れてしまい、その都度直して、使っています。

包丁と同じく、使い込んだ”盛り箸”は手になじんでいるので、使いやすく、仕事も速く出来ます。

今更ながら、プロの使う道具は、よく出来ています。

志村

折り紙ではありません

もうすぐ、三月もおしまいです。一足先に、四月の”旬の素材”を、アップしましたので、ご覧下さい。

さて、今日のお話しです。揚物の下に敷く紙のことを、”天紙(てんし)”と呼んでいます。

普通はこんな風に、使っています。

ちなみに、この揚物は”しょうさいふぐ”の唐揚げです。

盛り付け方に変化が欲しい時は、こんな風に”天紙”を使ったりもします。

こうすると、立体感が出るので、盛り映えします。ちょっとした工夫で、目先を変えることも出来ます。

また、このように盛り付けてあると、”天紙”の使い方が気になる方もいて、召し上がった後、”天紙”を手に取ったりもしています。

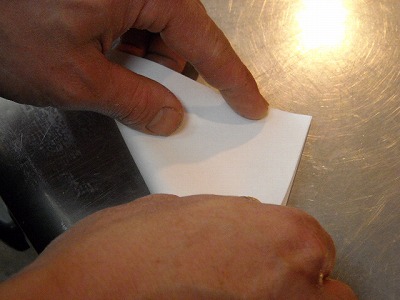

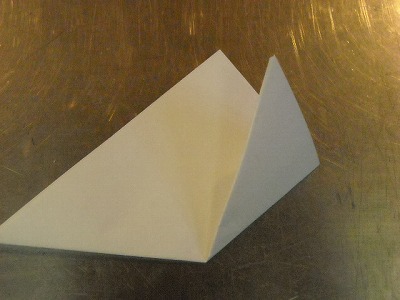

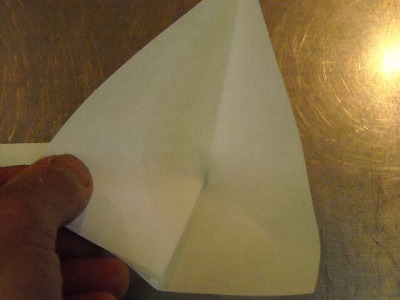

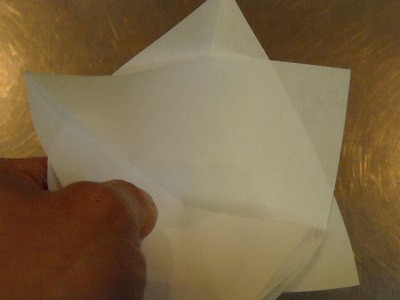

その折り方は、こんな感じです。

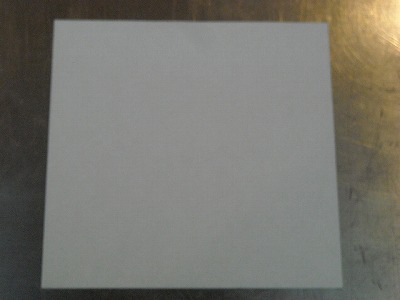

”天紙”はこのような正方形をしています。

先ず、これを三角形になるように、折ります。

出来た三角形の右半分を、さらに折ります。

これを内側から、広げます。

この形の”天紙”をもう一つ作ります。その二つを、互い違いになるように、重ねれば出来上がりです。それこそ、単純です。

先程もお話ししたように、目先が変わるのが利点なのですが、バランスをとりにくいのが欠点なので、数が多い時には不向きです。

この盛り付けのように、料理は盛り付け一つで、ガラリと変わるものです。見映えがして、食べやすい盛り付けというのは、なかなか思いつくものではありません。

包丁捌きもさることながら、盛り付けは奥深いもので、ある意味料理人泣かせでもあります。

志村

餃子バット

ご覧のように、”バット”です。ステンレス製です。

こちらが、そのふたです。このふたに対して、”バット”本体のことを、”み”とも呼んだりします。

一般家庭では、”バット”よりも、プラスチック製の”タッパー”を使うことが多いかもしれませんが、我々のような飲食店では、”バット”を多用します。

というのも、ステンレスの方が、プラスチックに比べ冷えるので、中の食材や調理したものの”もち”がいいのと、ふたとみを別々に購入できるからです。

”タッパー”とお話ししましたが、正確には”タッパーウェア”のことです。 ちなみに、”タッパーウェア社”という会社が製造していて、”タッパー”、”タッパーウェア”は、同社が商標登録しています。

ところで、このバットよく見ると、こんな風に足が付いています。

何のために足が付いているのでしょうか?

切りつけた刺身です。出しっぱなしにするわけにはいかないので、盛り付けるまで、冷蔵庫にしまっておかなければなりません。

しまう時はこんな風に、足が付いているので、そのまま重ねられるのです。自分も初めて、この状態を見た時、「さすが、プロが使う道具は違う」と驚いたものでした。

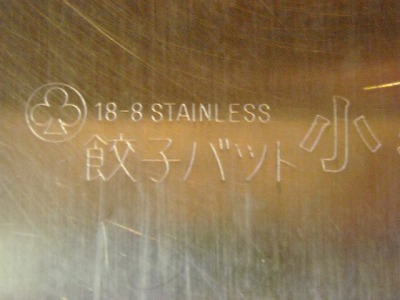

さらに、驚いたというか、変わっているのが、この”バット”の名前です。何という名前でしょうか?

”足つきバット”・・・。違います。

正解はこちらの写真を、ご覧下さい。

”餃子(ギョウザ)バット”という名前です。使い方同様、この名前にも最初、自分も驚いたものでした。

名前の通り、焼く前の餃子を並べて重ねてしまうのが、本来の使い道です。ただ、日本料理では、先程のように使ったり、用途は様々です。

我々プロにとっては、ごく普通に使っているものでも、一般の方には不思議に映るようです。よかったら、ご家庭でも使ってみます?

志村

器出し

今日の本題をお話しする前に、お知らせです。”佳肴 季凛”のHPの”旬の素材”に掲載されている素材が、変わりました。先ずは、こちらを。

日本料理で使う器は多種多様であることは、先日お話ししました。会席料理のコースで使う器は、料理だけでも、お客様一人につき最低でも、10個です。グラスなども入れれば、時には20個以上使うこともあります。

コース料理は、予約のお客様が大半なので、あらかじめ器を準備しておきます。

一から十まで、自分でやらないと気が済まない自分ですが、その準備の殆どは、女性スタッフにお願いしています。ただ、どの器をどの料理に使うかは、その時によって変わります。

自分で言うのもなんですが、”その時”がくせ者です。というのも、自分は同じ器でも、料理によって変えて使うことは、ごく当たり前で、女性陣には、迷惑をかけることもしばしばです。というより、心の中では、目の敵にされているはずです。

先ず最初に、棚から使う数だけの器を、出します。

それを、こんな風に、”番重(ばんじゅう)”と呼ばれる箱というか、ケースの中に、並べていきます。当店で使っている”番重”は、この薄い黄色の箱です。

ただ並べるわけではありません。器には前後、左右があるので、向きをそろえなくてはなりません。

場所が狭くて、置ききれない時は、台車に載せておきます。

ちょうど、並び終わりました。いよいよ料理の盛り付けの開始です。

どの器にどんな料理が、盛り付けられるのかは、お席についてのお楽しみということで・・・。

志村

何故か一枚

日本料理は、色んな種類の器を使います。色、形も様々なので、器を見ているだけでも、十分楽しめます。

”佳肴 季凛”にも、大小様々の沢山の器があります。

どの器も、最低でも10枚は揃っています。多いものでは、40枚位あります。

別の棚を開けてみます。

ご覧のように、色、形が不揃いです。殆どが一枚、あっても4,5枚です。この棚に入っている器の一部がこちらです。

ところで、何故数が少ないのでしょうか?

限定もの?割れてしまって、残った一枚?

これらは、器屋さんが、サンプルとして店内に置いてあった器で、一定の時期が過ぎると、格安で売るのです。格安なのは、数が少ないからです。

これらの器を、自分は沼津の魚市場にある、芹沢パッケージという、器屋というより、厨房道具の専門店で、買ってきます。

今日、買ってきたのが、先程の写真にも写っていたこの器です。

この器を真上から撮ったのですが、よく見て頂くと、周りの柄がついた箇所が、均一になっていないのに、気付かれると思います。

不良品ではありません。横から見ると、お分かり頂けます。

盛り付ける時、手前になる方が、低くなっています。こういう変わった感じの器が、自分の好みです。「良いな。」と思う器は、殆どの場合、値段も高く、この器も例外ではありませんでした。

ですが、一枚しかないので、値段も正規の四分の一でした。ここぞとばかり、つい買ってくるのですが、一枚しかないので、単品ものの注文の際には、使えるのですが、コース料理の時は使えません。

個人的な好みで買って来るだけでなく、一番の目的は、写真撮影用です。同じ器を、違った料理で使うわけにはいきません。日本料理では、同じ器をコースの中で、一度しか使いません。ですから、普段と同じようにするのです。

高い器を使うには、限度がありますが、出来る限り、良い器を使いたいものです。かの有名な北大路魯山人が、生前言っていたように、「器は料理の着物。」である以上、自分は料理と同じように、重きを置いています。

ですから、今日のように、気にいった器があると、買うというより、買いすぎてしまい、月末に来る請求書を見て、青息吐息になることは、よくあることです。

志村

下見

今日は、ランチの営業を早めに切り上げて、富士市吉原にある東京電力へ行って来ました。電気代が未納で出頭してきた訳ではありません。

以前お話ししましたが、1月26日(月)に、マクスさん主催の、IH料理教室

の会場の下見に行って来ました。

お陰様で、参加人数も予想以上で、今から緊張しています。面識のない方と、お話しするのは、商売柄慣れてはいるのですが、人前に立ってお話しをするのは、別物です。

この部屋が会場で、マクスの社長と奥さんが東電の方と打ち合わせしているところです。

こちらのIHクッキングヒーター付の調理台で、参加者の方が、料理を作ります。

一方こちらが、”先生”である自分が立つ調理台です。

”先生”・・・・・。この響き、照れくさいような、格好いいような。講師と呼ばれた方が、平常心でいられるのですが・・・。

”先生”。う~ん、「余は満足じゃ。」もうそれだけで、十分です。

しかしながら、そうは問屋が卸さないのが現実です。というのも、講義内容をここにきて、変更することになったからです。

近いうち、ブログでお話しするつもりなのですが、我々料理人は、いわゆるレシピを、多用しません。勿論先日お話ししたような、デザートや、たれのようなものには、レシピがあり、それを基に作ります。

ただ、味噌汁のようなものは、その時に応じて作るので、”何が何cc”とか、”何g”みたいなことは、全く見当がつかないのです。それこそ、大体ってやつです。

今回の献立には、”和風ミネストローネ”という汁物が入っているので、その分量を、「こんな感じです。」みたいに済ませるわけに、いかなくなったのです。

帰りの道すがら、マクスの社長に、「普通の人に、わかりやすく説明するのが、”先生”の役目ですから、お願いしますよ。ねぇ、”先生”。」と念も押されました。

それをやるのが、”先生”というより、料理人の使命と思い、慣れない計量カップとスプーンと、にらめっこするので、今日はこの辺で・・・。

志村

ペティナイフ

志村さんが、今日使った包丁を研ぎ終えたところです。最低でも一日に4,5本は使っています。

実を言うと、この包丁の中には志村さんが使っていない包丁があります。ということは・・・。そうです。私が使っているのです。借りているというのが、本当のところです。

これがその包丁で、ペティナイフと呼ばれる包丁です。先程の写真の中でも、これだけが小さいのがお分かりいただけると思います。長さは18センチ程で、果物ナイフと対して変わらない長さです。

ただ私が切るものといえば、豆腐や三つ葉などの、誰でも出来るようなものばかりですが、それでも去年の暮れには、りんごの皮をむきました。というより、むかされました。その時の様子は、こちらをご覧下さい。

志村さんが手入れをしてくれるので、切れ味は抜群で、手を切らないかといつもハラハラしながら、仕事をしています。でも、志村さんによれば、切れる包丁のほうが、仕事がきれいに、速くできるというのです。言われてみれば、そんな感じです。

また、切れる包丁で指などを切っても、治りが早いとも、志村さんが言ってました。包丁を使う機会が少ないので、手などを切ることは、めったにありませんが、それだけは避けたいものです。

真由美

追伸 かえって志村さんのほうが、切る機会が多いようです。それだけ使う時間が長いからだと思いますが、志村さんは、「まだ、手を切っても痛いと思わないからで、痛いと感じるようになったら、切らなくなる。」と言ってます。そんなものなんですかね~。