骨切り済み

活きた鱧(はも)を仕入れている“佳肴 季凛”では、卸すことから始まり、骨切りに至るまで、全て自分が行っています。

以前お話ししたように、鱧の下ごしらえには、骨切りが、欠かせませんし、神経も使います。

特にここ最近、“鱧御膳~はもゆるり~”を、ランチメニューとしてお出ししているので、骨切りの腕も上達しました。

包丁を使う仕事だけは、数をこなした分だけ上達するものです。これもひとえに、鱧を召し上がったお客様のお陰です。

「どうも、ありがとうございます。」

ところで、昨日沼津の魚市場に行くと、こんなものがありました。

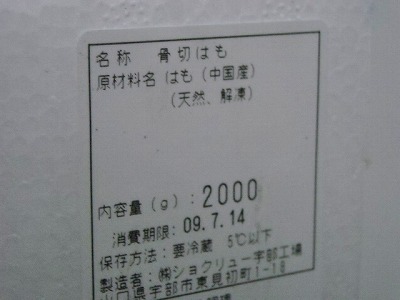

骨切りされた鱧です。箱の横には、

と、書かれていました。冷凍ものではありますが、この状態は解凍されていました。以前見たものは、こちらです。

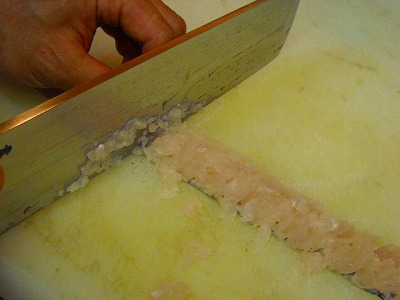

近くで見てみると、

こんな感じです。ちょっと見づらいかもしれません。角度を変えてみると、

こんな感じです。

よく見てみると、ほぼ均一に骨切りがされています。おそらく、骨切りの達人の仕事のはずです。失礼な言い方かもしれませんが、魚の加工場にそれほどの人がいるのでしょうか?

さらによく見てみると、身が崩れていません。包丁を使って手で、骨切りをすると、包丁の重さゆえ、 どうしても身が崩れてしまいます。

手で、・・・。この骨切りされた鱧は、恐らく機械で骨切りされているはずです。恐らく、とお話ししているように、想像の域は出ませんが、機械でなければ、これほどまでに、均一には骨切り出来ないはずです。

また、凍ったままの状態で、骨切りされているとも考えられます。

冒頭にお話ししたように、“佳肴 季凛”では、鱧に限ったことではありませんが、全て自分の手作業です。

手作業こそが、自分にとっての生きる道ですし、そうすることで、真心を込めることが出来るのです。そんな想いを胸に秘め、骨切りをする今日この頃です。

【季節限定 鱧づくしランチ】

お知らせです。

只今、7月・8月の限定コースとして、鱧づくしのランチ『鱧御膳』をご用意して、皆様のお越しをお待ち申し上げております。

この時期美味しい鱧の味を、是非ご賞味下さいませ。

詳細は『鱧御膳』のページをご覧下さい。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

鱧茶漬け

照焼にした鱧が、出来上がったところです。

まな板の上で、金串を抜きます。身がボロボロになってしまうので、回しながら抜きます。と言うより、抜きやすくするため、焼いている時も、時々金串を回しています。

“鱧の照焼”としてお出しする時は、このままですが、今回はお茶漬けの具に使うので、包丁します。

焼き上がるまでに、お茶漬けの出汁を用意しておきます。

鰹出汁でもよいのですが、“佳肴 季凛”では、毎日鱧のアラで出汁を取っているので、これを使います。こうすることで、一層深い味わいとなります。

日本酒、塩、薄口醤油で味を調えるのですが、照焼に味がついているので、薄めの味付けにします。

御飯の上に、三つ葉とぶぶあられをちらし、包丁した鱧の照焼を乗せます。

仕上げに盛り付ける山葵も準備しておきます。

やはり、本山葵の風味は格別です。出汁を入れたら、山葵を乗せて、出来上がりです。

甘辛いたれの味が、脂の乗った鱧によく合い、鱧の出汁が、お茶漬けの味をふくよかにしてくれます。

今回は夜の会席コースのお食事としてお出ししました。単品でも、召し上がれますので、ご希望の方は、どうぞお申し付け下さい。

【季節限定 鱧づくしランチ】

お知らせです。

只今、7月・8月の限定コースとして、鱧づくしのランチ『鱧御膳』をご用意して、皆様のお越しをお待ち申し上げております。

この時期美味しい鱧の味を、是非ご賞味下さいませ。

詳細は『鱧御膳』のページをご覧下さい。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

女系!?

今朝、沼津の魚市場で仕入れた“鱧(はも)”です。全部で六本です。活かしたまま、持って来ます。

そのうちの三本を、店に戻ってきてから、締めたのですが、三本ともメスでした。特に、この時季は、真子(卵)が成長しています。

ということは、三本のうち、全部がメスである確率は、八分の一、つまり、12,5%ということになります。普通に考えたら、少なくともオスが一本くらいはいてもいいはずです。ですから、その確率は、八分の七、つまり、87,5%ということになります。

しかも、これまでの自分の経験から言って、鱧はオスに比べ、メスが多いのが現状です。

だとすると、女系だと言えます。別の言い方をすれば、オスの“鱧”にとっては、或る意味ハーレムだと言えます。

ハーレム、・・・・・。何ともいい響きではありませんか。世の男性なら、垂涎の的以外の何物でもありません。

今度生まれ変わるとしたら、“鱧”もいいかもしれません。

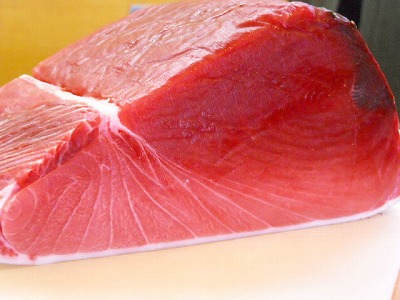

ところで、“鱧”のお話しはさておき、今日入荷した鮪がこちらです。

この鮪は、地中海・マルタ島産の本鮪です。腹の真ん中よりもやや下の部分です。

ここ最近、何度か入荷していた南鮪に比べ、脂は強くないのですが、やはりそこは本鮪だけあって、中トロはさることながら、赤身の風味は格別です。

【季節限定 鱧づくしランチ】

お知らせです。

只今、7月・8月の限定コースとして、鱧づくしのランチ『鱧御膳』をご用意して、皆様のお越しをお待ち申し上げております。

この時期美味しい鱧の味を、是非ご賞味下さいませ。

詳細は『鱧御膳』のページをご覧下さい。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

鱧の天ぷら

まだまだ続編がある“鱧(はも)”シリーズです。かれこれ、12回目となりました。

鱧料理の定番と言えば、やはり“落とし”です。

”鱧”は白身ゆえ、どんな料理にも仕立てることが出来ますが、“骨切り”をしなくては、始まりません。焼くにせよ、あげるにせよ、欠かすことの出来ない下ごしらえです。

“骨切り”して、一口大に包丁した“鱧”の身です。これを天ぷらにします。

天ぷらは、素材そのものを味わうことの出来る料理の一つです。火を入れることで、“鱧”の旨味が凝縮されます。

ですから、天つゆなどお出ししません。塩のみです。“鱧”の甘味を味わうには、塩だけで充分です。また、“佳肴 季凛”で使っている“鱧”は活け締めのものなので、身もホクホクしています。

“佳肴 季凛”では、単品ものとしてお出ししているだけでなく、この時季、ランチメニューの小会席をはじめ、会席の揚物としてもお出ししています。

“鱧”は「梅雨の水を飲んで美味しくなる」と言われています。卸していると、日ごと身が良くなっていくのが分かりますし、それを見るとお客様にお出ししないで、自分で食べる以上に、神棚に奉りたくなります。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

鱧の真子と白子

今日で鱧シリーズも、かれこれ11回を数えました。長い魚だけあって、まだまだ続きます。

当然のことながら、鱧にも、オスとメスがいます。オスの生殖腺は、白子と呼ばれ、メスの生殖腺は、真子と呼ばれています。特に、6月を過ぎると、どちらの生殖腺も発達してきます。

昨日卸した鱧はオスで、こんな白子が入っていました。

長い魚だけあって、白子も長いです。

そして、今日卸した鱧はメスで、こんな真子が入っていました。やっぱり、長いです。

当然どちらも食べられます。これも、活きている鱧を仕入れ、自分で卸しているからこそなせる仕事です。

白子は、軽く湯がいて、ポン酢と紅葉卸しで召し上がるのが、定番です。

活きている鱧の白子だけあって、臭みは全くありませんし、鱧の身と同様、クセもありません。

一方、真子は薄く味をつけた出汁で軽く煮含めました。

これまた、魚の卵を調理する常套手段です。やはり、活きている鱧のものですから、臭みやクセは一切ありません。

真子は、塩辛にしても、美味しく食べることが出来ます。それには、鱧そのものの数が必要です。これから、真子も成長していくので、機会があれば、作るつもりです。

ただ、白子も真子も沢山あるものではないので、“佳肴 季凛”にいらして、食べる機会に恵まれたら、かなりラッキーだと言えます。そんな日は、帰りに宝くじを買うのもいいかもしれません。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

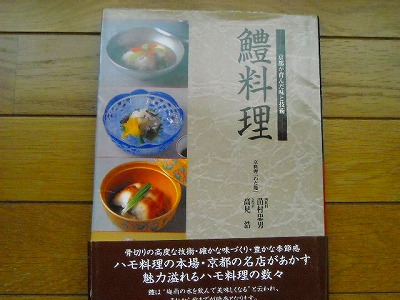

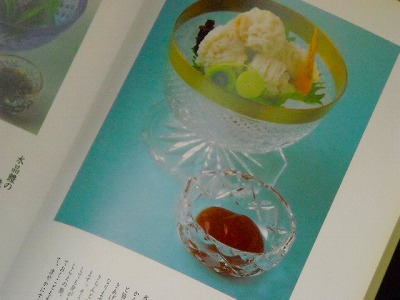

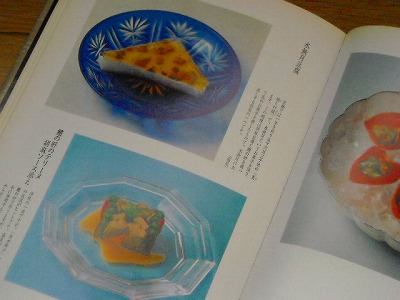

鱧料理の本

今日、こんな本が届きました。

『鱧料理』という本で、その名の通り、鱧料理“だけ”の本です。実を言うと、何年か前に買い求めたのですが、なくしてしまったので、再び買うハメになってしまいました。

ところが、買おうと思って、出版社に電話してみると、廃刊になっていました。万事休す、かと思ったのですが、ネットで探していたら、古本がすぐに見つかりました。

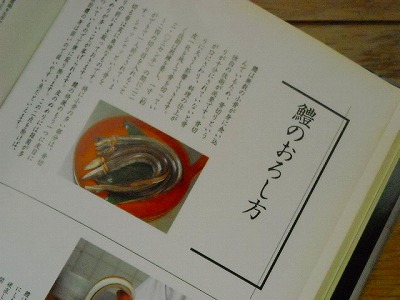

本の内容は、鱧の卸し方にはじまり、

定番料理の“落とし”、

さらには、創作性の高い料理までと、

鱧料理だらけです。

料理の本は値段の高いものが多く、この本も約7,000円しました。ちなみに、これまで買い求めた料理の本の数は、定期購読している雑誌を含めると、500冊を超えています。また、蔵書にしている本も、50冊はあるはずです。

金額も、軽自動車一台分くらいは、使ったはずです。いくら自分の仕事のためとはいえ、よく買ったものだと、思わずにはいられません。

この先も、買い続けるはずですから、それこそ、「いつかはクラウン」となることでしょう。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

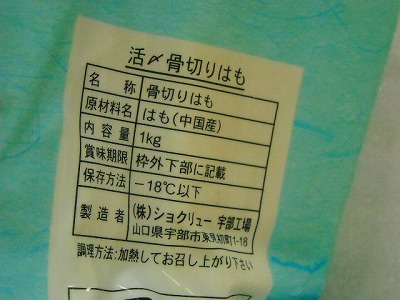

冷凍の鱧(はも)

昨日、沼津の魚市場に行くと、こんなものが並んでいました。

袋には、“活〆 骨切り 鱧”と書かれています。その名の通りの食材です。冷凍の真空パックされたものです。

裏には、こんな風に書かれています。

産地は中国ですが、加工地は山口県です。山口県で加工している理由は、この時季、ふぐを加工することが、それほどないので、その代わりとして、鱧を加工しているのではないかと、自分は想像しています。

このような、冷凍の鱧を、修業時代に何度か使ったことがありますが、解凍すると、水が出てしまい、はっきり言って、美味しくありません。また、鱧独特の旨味に欠けますし、火を入れることで生まれるホクホク感も、当然ありません。

まだ、それだけならいいのですが、“活〆”と書かれているのですが、実際はそうでないような鱧もあります。つまり、上がった(死んだ)鱧を使っているとしか、思えないものも、目にしたことがあります。

ここ最近、お話ししているように、“佳肴 季凛”で使っているのは、活きた鱧だけですし、骨切りも自分でしています。

昨日の“ごまふぐ”のお話しではありませんが、他人がさわった魚を触るのがたまらなく嫌な自分が、仕入れることはありませんので、“佳肴 季凛”で鱧を召し上がる際には、どうぞご安心下さい。

ちなみに、この商品の名前ですが、こんな名前がついていました。

“鱧太郎”。

恐らく、アニメキャラクターの“ハム太郎”からつけたとは、思うのですが・・・。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

鱧の骨切り包丁

昨日、鱧の骨切りについてお話ししましたが、今日はその続編です。鱧シリーズの第八弾です。

鱧の骨切りには、専用の包丁があります。“骨切り包丁”と呼ばれています。

刃の長さだけでも、30センチあります。専門的には、“尺(=30センチ)の骨切り(包丁)”と言います。柄の長さまで入れると、50センチほどになります。

こちらが、その刃です。今度は上から見てみます。参考のために、刃が薄い“ふぐ引き”を並べてみました。

右側が、“骨切り”で、左側が“ふぐ引き”です。厚さもこれほど違います。これだけ、厚いのですから、当然重いです。

450グラムを指しています。これまた、比較のために“ふぐ引き”を乗せた秤です。

100グラムしかありません。

何故、これほど重いのかというと、この重さで押し切るようにしないと、小骨が切れないからです。

ですから、他の包丁で骨切りをしても、上手くできません。仮に出来たとしても、スムーズにできません。ですから、速くてきれいな仕事は出来ません。

仕事というものは、速くてきれいにするものなのです。速くても、雑ではだめですし、きれいでも、遅ければ、誰でも出来ます。

プロの仕事は、きれいで速くなければ意味がありません。そのためには、包丁はいつでも切れるようにしておかなければなりません。

鎌倉武士の「いざ鎌倉」ではありませんが、咄嗟の仕事に対応できなければ、プロとして失格です。武士にとって、刀が命であるのと同じように、料理人にとって、刀とも言える包丁は命なのです。

志村

鱧(はも)の骨切り

今回のお話しも、鱧(はも)です。第七弾です。

ご存知の方も、いらっしゃるかと思いますが、鱧は普通の魚と違って、沢山の小骨があるので、そのまま食べることは出来ません。ですから、小骨を切る“骨切り”という下ごしらえが、必要です。

鱧料理をする際(焼くにせよ、揚げるにせよ)は、“骨切り”をしなくてはなりません。

頭の方から、押し切るようにして、包丁を入れていきます。

真ん中ぐらいまで、きました。当然のことですが、等間隔で包丁を入れていかなければなりませんし、この間隔が広ければ、骨が残り、食感を大きく損ねてしまいます。

この間隔は、「1寸で30回」と言われています。1ミリに一回というこです。

“骨切り”をする時、注意しなければならないのが、皮を切らないことです。このように、皮一枚で残さなければ、骨が残ってしまいます。

上が“骨切り”し終えたものです。

皮一枚を残して、”骨切り”したものです。今回は失敗せずに、出来たのですが、勿論、失敗して皮を切ってしまうこともあります。

修業時代、鱧を卸すことはあっても、“骨切り”は殆どやらせてもらえませんでした。理由は簡単です。骨が残るのと、皮を切ってしまうからです。

あまり上手でない自分が言うのもなんですが、数をこなしていれば、上手にはなります。特に、包丁を使う仕事は、百回よりは千回、千回よりは一万回するだけです。

やった分だけ上達するのです。ですから、今でも包丁だけは、沢山使うように、心掛けています。包丁を使うスピードを見れば、大体その料理人のレベルは分かるものですし、きれいに、早く出来てこそ、プロのプロたる所以です。

でも、いつになったら、そこまで辿り着けるのかと思いながら、日々包丁を握っているのですが、まだまだです。

志村

鱧(はも)の出汁

鱧(はも)の頭、骨、ひれを焼いたものです。

これを煮出すと、鱧の出汁が取れます。ただ、水から煮出すのでは、旨味が乏しいので、一番出汁を取った鰹節と昆布も使います。

この中に、先程の焼いたアラを入れ、弱火で煮出します。この時、沸騰させないようにします。沸騰させると、濁ってしまうからです。

ちなみに、一般の方が作るおでんの汁が、濁ってしまうのも、沸騰させてしまうのが原因です。おでんは煮込むというより、汁の中でゆっくり煮含めるものだと思って作ると、美味しく、見た目もきれいに作ることが出来ます。

約一時間ほど、煮出したら、キッチンペーパーを敷いて、漉します。

漉し終えた鱧の出汁です。

鱧は白身なので、クセもなく、上品な出汁が取れます。“佳肴 季凛”ではこの出汁を、ランチや夜の会席料理でお出ししている“小鍋”に使ったり、煮物を作る時に使っています。

特に、これからの時季、鱧を使うので、鱧の出汁も毎日取ります。鱧は、全ての部分を使うことが出来ます。そういう意味では、マクロビオティックで言うところの、一物全体の考えにも合致します。

しかも、天然ものですし、旬の食材でもあるので、身体に優しいこと、この上ありません。

鱧の身そのものを食べなくても、“佳肴 季凛”の料理には、鱧の旨味が詰まっています。鱧に限らず、季節の美味しいものをお出しするのが、季凛流です。

「鱧は梅雨の雨を飲んでから、美味しくなる。」という言葉もあるくらいですから、これからますます美味しくなります。是非、旬の味をご堪能下さい。

今日で鱧シリーズは、六回となりました。まだまだ、鱧シリーズは続きます。

志村