4か月ぶりに、沼津魚市場で仕入れた天然のとらふぐは、静岡県戸田産

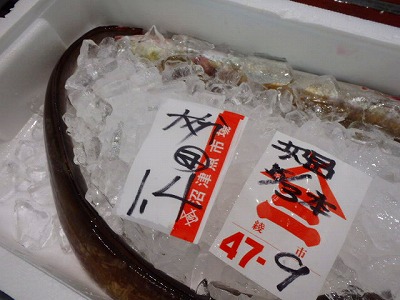

昨日は、定休日でしたが、沼津の魚市場に仕入れに行って来ました。いつものように、活魚の売り場に着くと、

既に注文しておいた鱧が、4本置かれていました。

どちらの発泡スチロールにもある“47-9”という札は、市場での自分の買い番です。手前の“WK” 0,9というのは、

和歌山県産の2本で0,9キロという意味です。もう一つの方は、

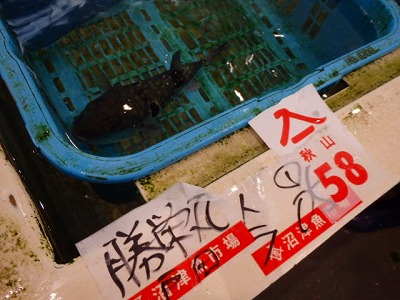

大分県産の2本で、1,4キロでした。また、活きた鱧は、既に、終わってしまっていたので、鱧を扱う問屋に、注文することにしました。とりあえず、鱧の仕入れは、ひと段落したので、生簀を覗いてみると、

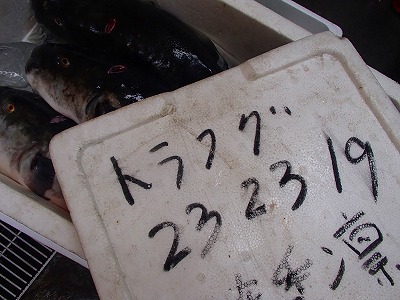

0,5キロの小さな天然のとらふぐが、1本入荷していました。時季外れではありますが、この時季のとらふぐは、網で獲られるもので、仕入れることは、あまりしないのですが、【特別会席】(おひとり 8,500円~)のお客様が、ふぐ刺を、ご希望でしたので、仕入れることにしました。

自分の希望の値段で、

セリ落としてもらうことが、出来ました。ちなみに、沼津の魚市場で、天然のとらふぐを仕入れたのは、4か月振りのことで、その時は、長崎県産のものでした。先ほどの鱧の札とは、番号が違いますが、この問屋とも取引があるので、今回のセリは、こちらに頼みました。ようやく、一通りの仕入れを終え、

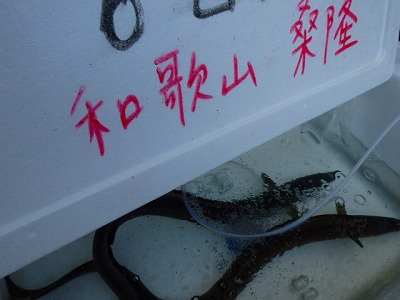

朝一番で注文しておいた活きた鱧(和歌山産)を、確認し、店に戻りました。

仕込みを始め、卸し終えたふぐが、

こちらです。このまま冷蔵庫にしまい、身が落ち着いた今日、三枚に卸し、柵取りして、

晒にくるんでから、再び冷蔵庫へ。この感じですと、ご予約のお客様には、ちょうど良さそうな具合で、お出し出来そうです。

★☆★ 夏期限定 鱧(はも)料理 ☆★☆

只今、夏期限定コースとして、鱧料理をご堪能いただけるコースをご用意して、皆様のお越しをお待ち申し上げております。

『鱧彩々』 (おひとり 6,000円)と銘打ちました。この時季の美食の極みでもある鱧の味を、是非ご賞味下さいませ。

詳細は、【鱧料理】のページをご覧下さい。

富山県産のごまふぐ

今朝は、仕込みをする前に、

宅配便の営業所に行き、

二個口の荷物を、取りに行って来ました。中を見ると、

このようになっており、

富山県氷見港からの荷物で、一つ目の発泡スチロールの袋を開けると、

黒い大きな塊が入っており、

5キロちょうどのジャンボサイズの天然のとらふぐと、2本のチビとらが、入っていました。

もう一つの発泡スチロールは、

このように入っていたのは、

ごまふぐで、10本以上入っていました。言うまでもありませんが、どちらも、全て天然ものです。

自称“富士市で一番ふぐが好きな料理人”を名乗る自分ですが、ごまふぐを卸すのは、実を言うと、初めてのことです。というのも、自分が通う沼津の魚市場だけでなく、天然のとらふぐのメインの仕入れ先の静岡、焼津、三重などの太平洋側では、ごまふぐの水揚げは、殆ど無いからです。

ごまふぐの特徴の一つが、

尻びれが、黄色いことです。卸し終え、ランチの営業時間となり、閉店間際に、

富士市内の魚屋さんから、3本のチビとらが、活きたまま届けられましたが、これまで数え切れないほどお話ししているとらふぐについては、今回は、素通りし、ごまふぐについてお話しします。

卸してから、水洗いをして、きれいにしたごまふぐは、

ぶつ切りにして、

薄口醤油と日本酒を同割りにしたものに、10分程漬け込んでから、片栗粉をつけてから、揚げます。

ぶつ切りにしたものを揚げてあるので、食べ応えは、なかなかのものです。とらふぐの味には、及ばないものの、ふぐ特有の旨味を、堪能出来ます。

また、今夜の会席料理のコース“凛”では、

1個付けで、お出ししました。

先程お話ししたように、ごまふぐを扱うのは、今日が初めてのことでしたが、食用可能とされているふぐ類のうち、まだ扱ったり、見たこともないものもいます。“ふぐ道”は、まだまだ先が、長そうです。

三重県産の天然とらふぐ26本は、チビとら

今朝は、沼津の魚市場に行き、

宮崎県産の岩牡蠣や、

淡路島産の鱧などを、仕入れて来ました。

市場から戻って、仕込みをしていると、

三重県から、天然のとらふぐが、届き、大小様々な大きさのもので、その数、26本でした。全部で、約11キロあったので、

1本当たりの目方は、4~500グラム平均の小さなもので、自分は、“チビとら”と呼んでいます。数が多過ぎるので、自分が卸したそばから、

女将兼愛妻(!?)の真由美さんが、水洗いをしてくれ、ホールのアルバイトは、

皮の掃除をしてくれました。そんな2人のおかげで、

休憩時間内に、仕上げることが出来ました。身の部分は、

こんな感じで、頭やかまの部分は、

こんな感じでした。自分でやった仕事とは言え、壮観にして、圧巻としか言い様がありません。

また、夜の営業をしながら、合間を見て、

アルバイトがやってくれた皮を確認し、棘を取るだけの状態にすることが出来ました。これで、前回の定休日のようなことは、無さそうです。

定休日の仕込みは、ふぐの棘取り

昨日は、定休日でしたが、

先週仕入れたとらふぐの皮の棘を取りました。ともかく数が多かったので、この時点で、幾つあるのか、全く分かりませんでしたが、既に、心は折れそうでした。というのも、ふぐ皮の仕込みの中でも、棘の掃除は手間がかかるからです。ちなみに、この中のとらふぐの産地は、三重県熊野、富山県氷見、静岡県由比の3か所です。

最低でも、30本はあるのは分かっていたので、それなりの時間がかかることは、覚悟の上で、

始めました。しばらくすると、

宅配便で、荷物が届き、中を開け、

袋から取り出すと、

キロ弱の小さめの鰹が、入っており、今夜の夕飯のおかずが、決まりました。送り主は、とらふぐなどのふぐ類を仕入れている三重県の魚屋さんです。

今日の仕込みは、長丁場を覚悟していたので、気分転換のため、ふぐ皮の仕込みを、一旦止め、

鰹を卸すことにしました。

三枚に卸し終えたら、

柵取りしてから、皮目をFIRE!

頭や中骨のアラの部分は、こんがり焼いてから、

出汁を取るため、掃除しておきました。鰹の隣りにあるのは、週末に卸した鱧のアラで、こんがり焼いてから、一緒に出汁を取ります。ちなみに、鱧のアラで取った出汁は、このようなものです。

再び、ふぐ皮の棘を取り始めたのですが、集中力がくたびれかけてきたので、

先付に使う“うすい豆腐”を、仕込むことにしました。

結局、2回の“水入り”をして、

ふぐ皮の棘取りは、ようや終えることが、出来ました。その数、全部で39本。途中、幾度となく、ゴミ箱行きにして、お仕舞にしようかと思いましたが、そんなことをすれば、自称“富士市で一番ふぐが好きな料理人”の名折れとなってしますので、耐え忍びながら、どうにか終わらすことが出来ました。また、“水入り”があったとは言え、最低でも、3時間はかかったのではないかと思います。

そんな苦行を耐えた自分へのご褒美は、朝届いた鰹をメインに、

手巻き寿司にしました。

国内に限らず、世界中の生の鮪を仕入れているうちに、巷間“鮪コレクター”なる称号を頂いてしまっているにも関わらず、実を言うと、自分はありとあらゆる刺身の中で、一番好きなのが鰹です。補足になりますが、自称“富士市で一番ふぐが好きな料理人”として、

ふぐ刺の美味しさは認めますが、ふぐの美味しさの真価は、ふぐちりでしか味わえません。

鰹を堪能した明くる日の今日は、

宅配便で、

寒鰤(ブリ)で有名な富山県氷見から、

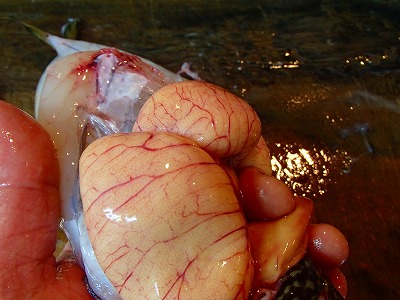

3本の天然のとらふぐが、届きました。このうちの1本がオスでしたが、

繁殖期を終えたらしく、その白子は、くたびれていました。

今週のふぐの入荷状況は、どうなるか、全く予想がつきませんが、あればあったで嬉しいし、無ければないで嬉しいという複雑な心境の今日この頃です。

静岡県由比産の3種類のふぐの中に、交雑ふぐ!?

先週が、“ふぐラッシュ”とも言うべき一週間だったのは、先週のブログをお読み頂ければ、お分かり頂けると思いますが、金曜日も然りで、ランチの営業が終わる頃、

富士市内の魚屋さんから、静岡県由比産の3種類のふぐが、届けられました。3種類のふぐは、とらふぐ、しょうさいふぐ、しまふぐで、そのまま、

締めたのですが、この中に、先日お話しした“ハイブリッドふぐ”とも呼ばれる交雑ふぐと思しきふぐが、

いました。というよりも、先日見たものに比べ、普通でない特徴がはっきりしていたので、確信に近いものを感じました。交雑ふぐというのは、違った種類のふぐのあいの子のことで、このふぐには、とらふぐとしょうさいふぐもしくは、まふぐの特徴がありました。

このふぐが、どんなふぐとのあいの子かは分かりませんが、自分としては、とらふぐとしょうさいふぐのそれだとも思っているので、

並べてみると、やはりあいの子としか見えません。ちなみに、上からしょうさいふぐ、交雑ふぐ、とらふぐです。

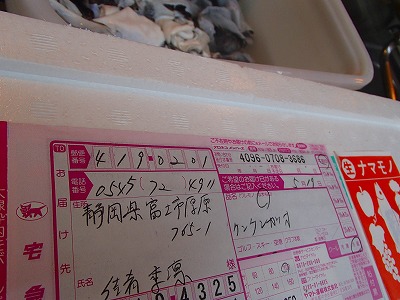

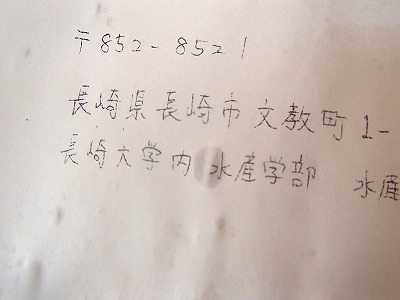

交雑ふぐは、その毒性については、不明なので、食用にすることは出来ないので、そのまま処分するのが、基本ですが、このふぐも、先日同様、

長崎大学水産学部の研究室に、

送りました。

結果が気になるのは、言うまでもありませんが、食材としてしか考えていなかったふぐという魚が、研究材料になったと思うと、妙な気分になり、ここ数年、言われている食の安全、安心というものを、再認識したのでした。

識別不能なふぐは、中間種ふぐとか、交雑ふぐと呼ばれるハイブリッドふぐ!?

昨日の朝、仕込みをしていると、

宅配便で、二つの荷物が届きました。蓋を取り、

袋から取り出すと、

大小様々の13本のとらふぐと1本のしまふぐが、入っており、全て三重県熊野産のものです。ちなみに、しまふぐは、全てのひれが、黄色をしているので、一目瞭然です。また、もう一つの箱に蓋を取ると、

富山県氷見産のもので、

大きめの3本のとらふぐで、

2,3キロのものが、2本と1,9キロのものが、1本でした。言うまでもありませんが、どちらの産地も、天然ものです。このまま卸したかったのですが、合計で、17本もあると、ランチの営業に間に合わないので、とりあえ冷蔵庫にしまっておきました。

ランチの営業が終わると、

俎板回りを養生して、

卸し始めました。一昨日と違って、昨日は、女将兼愛妻(!?)の真由美さんが、

卸しているそばから、水洗いをしてくれました。昨日入荷した中で、一番大きかったのは、

2,8キロの三重産のもので、キロ一番小さかったのも三重県産で、

350グラムほどの手のひらサイズでした。

この二つを並べてみると、

これほどまでに違います。2,8キロのものは、メスでしたが、富山県産の3本は、全部オスでしたので、

見事なまでの白子が入っており、まさに、たわわ・・・。結果的に、

真由美さんのおかげで、休憩時間に終わることが出来、一昨日、昨日で卸したふぐは、とらふぐが、30本、さばふぐが、23本、しまふぐが、1本の合計54本で、時季外れの“ふぐラッシュ”に終わった二日間でした。

そんな“ふぐラッシュ”は、昨日で終わる予定でしたが、自然相手のことですので、予想はつかず、今朝、仕込みをしていると、富士市内の魚屋さんから、由比産のとらふぐとしょうさいふぐの入荷があるとの連絡が入ったので、仕入れることにしました。

ランチの営業が始まる頃、

届けられ、中を見ると、

このように活きていました。そのまま締めたのですが、

真ん中のふぐが、とらふぐではないことに気付きました。というのは、お腹の辺りに、黄色い線が入っているからです。とらふぐは、

このような姿をしているので、その違いはお分かり頂けると思います。

では、このとらふぐに似たふぐの名前ですが、日本近海に生息しているふぐに当てはまるものはなく、交雑ふぐとか、中間種ふぐと呼ばれている識別が不可能なふぐで、ハイブリッドふぐとも呼ばれています。ハイブリッドふぐが、生まれるのは、地球温暖化に伴う海水温の上昇により、産卵時期が、重なり始めたという説があります。

今日のハイブリッドふぐの特徴は、体側に黄色の線があるまふぐと、背中に棘があるとらふぐの特徴が確認出来るので、その交雑とも考えられます。どちらのふぐも、食用可能なふぐですが、この二つの交雑とはいえ、ハイブリッドふぐは、有毒部位がはっきりしていないので、食べることは出来ません。というより、食べると、痺れる可能性大なのです。

しかしながら、由比に限らず、太平洋側では、まふぐの水揚げが少なく、静岡県や三重県産のふぐを多く扱う自分も、まふぐは殆ど仕入れたことがありませんし、まふぐよりも、しょうさいふぐ、さばふぐ、しまふぐの方が、圧倒的に多いのです。

一方、とらふぐの別の仕入れ先の下関、富山などの日本海側では、しょうさいふぐ、しまふぐ、さばふぐなどは、殆ど水揚げがないようで、その代わりに、まふぐ、ごまふぐなどが、多く水揚げされているのです。

つまり、とらふぐは、全国的に生息するふぐですが、その他のふぐについては、太平洋側にいれば、日本海にはいなくて、太平洋側にいなければ、日本海にはいるというのが、一般的なようです。

だとすると、このハイブリッドふぐは、とらふぐとしょうさいふぐの交雑ではないかという仮説を、自分は立てたのですが、自称“富士市で一番ふぐが好きな料理人”と言っても、専門家ではないので、個体数が少ないだけでなく、その特徴にも、大きな個体差があるハイブリッドふぐについては、これ以上の判断は出来ません。

ですので、フグ毒専門の研究家に、その判断を委ねることにしました。FAXで教えてもらった送り先は、

長崎大学水産学部で、締めた状態で、

箱詰めにして、

宅配便で、発送しました。どのような研究結果が出るのか、非常に楽しみです。

三重県産のとらふぐ&さばふぐ

月曜日が定休日ですが、仕込みをすることが多く、今日もそんな日でした。仕込みが出来るように、段取り終えてから、

宅配便の営業所に行き、三重県から届くことになっていた荷物を、取りに行って来ました。そのまま【佳肴 季凛】に戻り、蓋を開けると、

予定通り、とらふぐとさばふぐが、入っており、発送する前の三重県の市場では、

こんな感じでした。

袋から取り出すと、全部で14本あり、比較的小さいサイズのもので、一番大きいものでも、

600グラムを超える程度で、一番小さいものは、

400グラム弱のものでした。ちなみに、このよう小さいとらふぐのことを、一般的に“小とら”と呼んでいますが、自分は、

こんな風に、手のひらに乗るほどの大きさなので、“チビとら”と呼んでおり、

頭も、やはり小さいですし、生殖腺も、

やはりチビ。ちなみに、この写真のものは、オスです。

とらふぐを卸し終えたら、さばふぐ。その後、水洗いをし、

このように並べると、その数は、さばふぐの23本と合わせると、37本です。

身の上に、とらふぐの上を、

とらふぐのアラを置いて、ようやくふぐの仕込みは、終わりました。

前回お話ししたしょうさいふぐ同様、梅雨の時季になる前に、秋から冬のシーズンとは、若干違った感じで、ふぐが入荷してきます。それが過ぎると、いよいよ本格的な夏到来です。

沼津産のとらふぐは撃沈するも、由比産のしょうさいふぐでリベンジ

今朝は、二日連続で、

沼津の魚市場に行き、

予定通り、2本の鱧(愛媛産)などを、仕入れて来ました。この2本の鱧を持って帰る準備をしていると、

生簀のところにある札を、目にしました。生簀を見ると、札に書かれているように、

0,4キロの小さな天然のとらふぐでした。このとらふぐは、地元・沼津の刺し網にかかったもので、“ちびトラ”という呼び名が、相応しいくらいの大きさでした。

仕入れる予定は全くありませんでしたが、自称“富士市で一番ふぐが好きな料理人”としては、素通り出来ず、仲買人に頼んだものの、あえなく撃沈してしまいました。ただ、仕入れるべきものは、仕入れたので、お客様にお出しする料理には、全く問題がなかったので、目をつむることは出来ました。

とは言っても、結果的に、仕入れるつもりで、セリ落とせなかったことは、フラストレーションになるのは当然ですし、それが天然のとらふぐであったので、その葛藤は、如何ともしがたいものでした。

そんな不満を、頭の片隅に置きつつ、そして、薄れつつあるのを感じながら、仕込みをしていると、携帯電話が鳴りました。電話の主は、静岡の魚市場に通う富士市内の魚屋さんで、こんな感じのやり取りをしました。

「親方、由比のしょうさいふぐの活けが、6本入荷しているんですけど・・・。」

「というより、自分用でしょ?」

「もちろんです。いいですよね?」

「もちろん。待ってますよ。」

もちろんという言葉を、双方言っているのは、例年、この時季になると、しょうさいふぐが、定置網にかかるので、入荷があり、思うような値段であれば、余程のことがない限り、仕入れることは、出来レース状態だからです。

そんなやり取りを終え、ランチの営業をしていると、

魚屋さんが、配達に来ました。蓋を取り、中を確認すると、

そのまま、

バケツに移し、

6本全て、

締めてから、

再びバケツに入れて、血抜きしました。

ランチの営業が終わり、

俎板に乗せ、卸すと、

産卵間近ということもあり、オスには、成長した白子(白子)が、入っていました。しょうさいふぐの白子は、とらふぐ同様、無毒ですので、食用可能です、一方のメスには、

同様に、真子(卵巣)が入っていましたが、白子と違い、猛毒なので、食べれません。というより、食べると痺れてしまうので、食用は認められていません。

結局、6本のうち、

3本がオスで、このような白子が入っていました。

先ほどお話ししたように、この時季は、由比産のしょうさいふぐの入荷があるので、

真空パックしてから、冷凍しておきます。というのも、入荷がなくなり、十分な量がまとまってから、しょうさいふぐの白子豆腐を作るからです。

肝心の身の部分も、急なご予約や、魚の入荷が少ない時のために、

しょうさいふぐの刺身 で、お出し出来るように、白子同様、真空パックしてから、冷凍しておきます。

ふぐというと、とらふぐのイメージが強いだけでなく、冬の味覚の代表と思われがちですが、定置網にかかる由比産のしょうさいふぐのように、初夏に入荷するのもあります。ですので、時季ごとにより、旬というものを、一概に言うことを出来ないのが、自然を相手にする料理の良さなのか、そうでないのか・・・。

二日連続で入荷した天然のとらふぐは、富山県&三重県産

昨日は、

富山県氷見から、

天然のとらふぐが入荷しました。全部で、

3本あり、

合計で、4,0キロでした。このうちの1本は、

十分なほど成長した白子が入ったオスでした。結果としては、3打数1安打のまずまずの成績ということになります。

そして、明くる日の今日は、

宅配便で、

三重県から、2本の天然のとらふぐが、届きました。昨日、今日で合計5本仕入れたのですが、頭の付け根に切れ込みがあるのは、活きていたものを締めたからです。

活かしたままで、送ることも可能ですが、この時季、水揚げされる天然のとらふぐの多くは、冬場の釣りものと違って、定置網にかかるもので、輸送中に、陽気の関係で、水温が上がって、死んでしまうこともあるので、このように締めてものを、送ってもらっています。また、刺身ではなく、専らふぐちり、唐揚などに使うのも、その理由でもあります。

箱から出し、

1本卸すと、白子入りのオスで、もう1本卸すと、

これまた白子入りで、今日は、

2打数2安打で、二日間で、5打数3安打の好成績に終わることが出来ました。

今のところ、明日の入荷の予定は分かりませんが、沼津、由比などの地元で、意外と水揚げがあり、もしかすると・・・。

寒鰤(ぶり)で有名な富山県氷見から入荷した天然のとらふぐは、5キロアップのジャンボサイズの2本

今朝は、沼津の魚市場に、

仕入れに行って来ました。いつものように、【佳肴 季凛】に戻り、仕込みをしていると、

宅配便で、荷物が届き、蓋を開け、

富山県氷見港と書かれたセロハンを取ると、

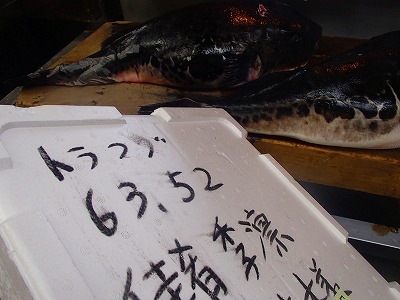

丸々と肥えた黒いとらふぐ(天然)が、2本入っていました。ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、氷見は、とらふぐというよりも、寒鰤(かんぶり)の方が有名で、大間の鮪に次ぐくらいのブランドの一つでもあります。

そんな氷見から、初めて入荷したこともあるので、

卸す前に、記念撮影をしました。まさに、“両手にふぐ”とこのことですし、自称“富士市で一番ふぐが好きな料理人”としては、願ったり、叶ったりの写真です。

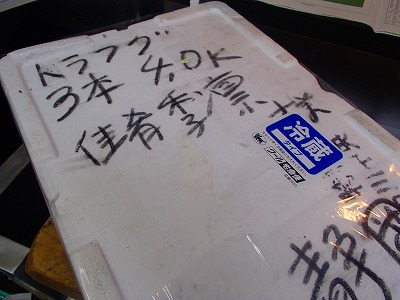

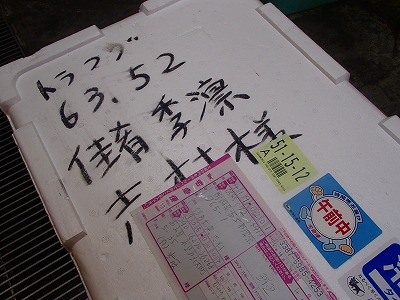

この2本のジャンボサイズのとらふぐの目方は、

63、52と書かれているように、1本が6,3キロで、もう1本が、5,2キロのものでした。頭の付け根に、包丁を入れた痕があるのは、活きていたものを締めたからです。一日置いたのは、お腹に入っているエサを、吐き出させるためです。

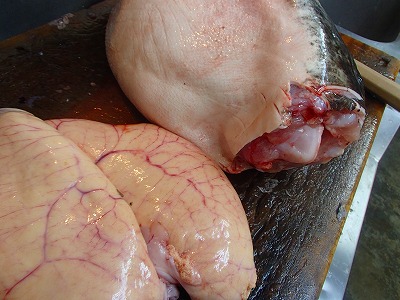

そのまま、1本卸すと、

このように、卵巣がありました。とらふぐの卵巣は、猛毒なので、食べることは出来ません。間違って食べると、痺れてしまいます。

最初の1本を、卸し終え、

2本目も卸したのですが、

これまた、メスでした。ただ、4キロ以上の天然のとらふぐの殆どが、メスであることが多いので、この結果は、予想通りでした。

卸し終え、

水洗いをし、綺麗にしたものがこちらで、ジャンボサイズのものゆえ、

半分に包丁した頭の部分も、これぐらい大きなものでした。

この2本のようなジャンボサイズのものとなると、大味と思われるかもしれませんが、そのようなことは、決してなく、その美味しさは、比べものになりません。タイトルにもあるように、氷見で、最も有名な魚の一つでもある寒鰤が、その幼魚のワカシやイナダとは、全くの別物でもあるというのと、全く同じです。さらに、唐揚やちりのように、加熱することで、その旨味は、凝縮されます。

また、南北に長い日本列島ゆえ、どこかしら、天然のとらふぐの水揚げがあり、秋から冬にかけてのイメージが強いふぐ料理ですが、これからの時季でも、当店では、ご予約にて、御用意が可能ですので、お召し上がりたい方は、事前にお問い合わせください。なお、当店のふぐ料理については、こちらをご覧下さい。