フワフワな真鰯(まいわし)の天ぷら

料理が好きで、料理人になって、3分の1世紀にして、誰が名付けたのか、熱血料理人。

そんな料理への想いや日々の様子を、 熱血料理人の店主・志村弘信が3675回目の今日も認(したた)めます。

今朝、

沼津魚市場に行くと、

千葉県産の真鰯(まいわし)が入荷しており、

【鰯の丸煮】に、

ちょうどいいサイズでしたので、

2ケース仕入れることにしました。

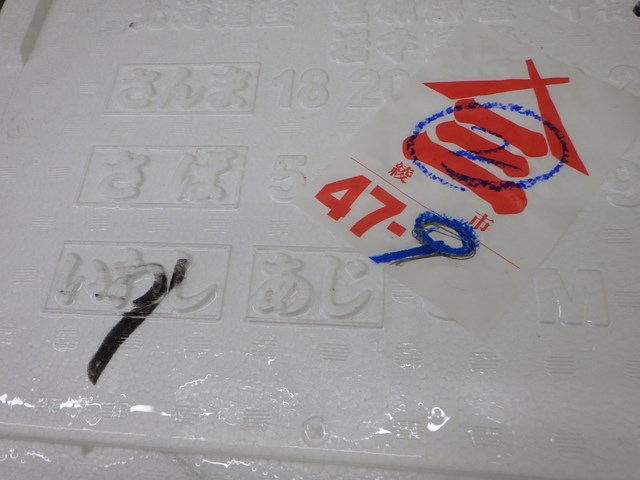

ちょうどいいサイズとは、1尾が100グラム程度ですが、流通上の特別な規格はなく、この荷主の場合、

2Lという規格で表記しています。

その後、

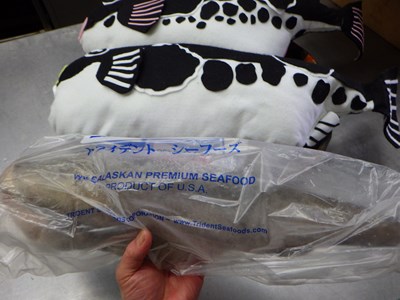

別の売場に行くと、

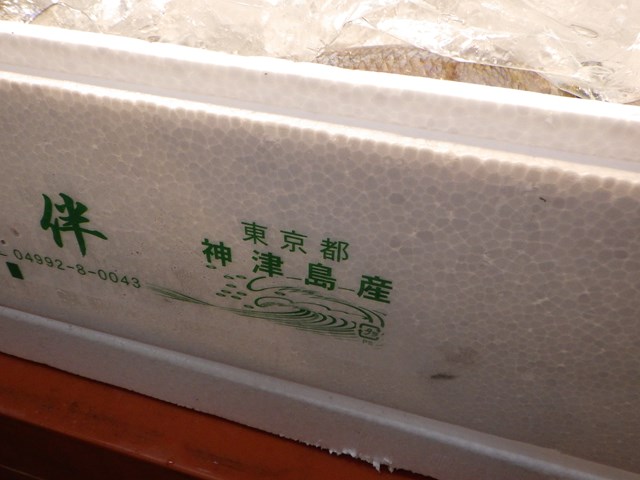

神津島産の大姫(おおひめ)が、

入荷しており、

1本だけ秤にかけてもらいました。

仕入れを終え、【佳肴 季凛】に戻ると、チビふぐ達がやって来て、

「おはようございます、親方。仕入れ、ご苦労様でした。」

「おはよう。」

「真鰯の中に大姫がいるけど、どうして?」

「別々の発泡スチロールだと、荷物が増えるからだよ。それに、水氷(みずごおり)だと、鮮度も落ちにくいしね。」

「水氷って?」

「氷が入った海水のことだよ。穴が開いているスチロールに氷を入れ、その上に魚を乗せてあるものを、下氷(したごおり)って呼んでいるよ。」

「へぇ~。色んな専門用語があるんだね。」

「また教えてあげるから、“癒しのふぐギャラリー”に連れていってあげるよ。」

「有難う。」

魚の仕込みをするので、

新聞でまな板周りを養生しておいたのですが、

その新聞を見たチビふぐ達が、「親方の母校の明治大学の記事が載っているよ。」と、言ってきました。

「あぁ、本当だ。」

「どうして、大学を出てから、料理の道に進んだの?」

「家政学部日本料理学科を卒業したからだよ。」

「え゛っ!?そんな学部あるの?」

「冗談、冗談、ないよ。前にも、何となくのことを書いたことがあるけど、何かの機会に話してあげるから、下がっていてね。」

「はぁ~い。」

一般的な魚同様、鱗を取り、頭を落とし、はらわたを抜いたら、水洗いするのですが、その役目は、

女将兼愛妻(!?)の真由美さんです。

水洗いを終えた身は、

クッキングシートを敷いた鍋に並べたら、水と酢を注ぎ、

超々弱火の火加減で仕込み始め、仕上がるのは、明日になります。

その後、ランチの営業が終わったら、

賄い用に間引きし、開いておいた真鰯を天ぷらにすことにし、身が乳白色なのは、脂が乗っているからです。

揚げると、

このような感じで、見た目はごく普通ですが、真鰯に限らず、脂が乗った魚を揚げると、フワフワとした食感になります。

油で揚げるので、脂の有無は関係ないように思われがちですが、全く以て、そのようなことはありません。

そして、このように仕立てて、

真鰯の天ぷらのフワフワとした食感を、堪能したのでした。

昨日の千葉県銚子産の真鰯(まいわし)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3670回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今朝も沼津魚市場に仕入れに行ったのですが、仕入れたのは、

浅蜊(あさり)などでした。

浅蜊は、ユーラシア大陸産なのですが、隣の大国が無ければ、諸々の点で、日本という国は立ち行かなくなるのにも関わらず、如何せん・・・。

魚市場の後に向かった食遊市場では、

野菜をはじめとする食材を、

仕入れて来ました。

前置きはさておき、今日のお話しは、

昨日のお話しの『3カ月ぶりの活かしの天然 とらふぐは、静岡県沼津産』の続編です。

昨日仕入れた魚の一つが、

千葉県銚子産の真鰯(まいわし)で、

【鰯の丸煮】に仕込むためのものでした。

下処理を済ましたら、

昨日から火に掛け、

今日、仕上りました。

【鰯の丸煮】を仕込む時に、ついてに仕込むのが、

賄い用の鯖(さば)の煮付で、今日も仕込みました。

すると、チビふぐ達がやって来て、

「親方、ようやく仕上ったね、お疲れ様です。鰯も美味しそうだけど、鯖もいい感じ・・・♬」

「煮崩れたのも、殆どないしね。鯖をおかずにするのが、楽しみだよ。」

「ねぇねぇ、親方。

鯖の表面の丸いのは、何?」

「これはね、脂だよ。鯖に限らず、脂がある魚が煮上がると、こういう風になるんだよ。」

「へぇ~。面白いね。おかずだから、バットごと温めて、取分けるだろうけど、器に盛付けると、どんな感じが見てみたい!」

「はいよ。

お客様、お待たせしました。鯖の煮付でございます。白御飯と共に、召し上がりますと、御飯が進み、たいへん美味しうございます。如何が致しましょう?」

「熱烈歓迎!

鯖の煮付も、こういう風に盛付けると、おかずではなくなるよね。」

「そうだね。『器は料理の着物』って言葉もあるくらいだからね。」

「御飯の上に、ちょんちょんってして、いっただきまぁ~す!」

ところで、昨日の真鰯は、【鰯の丸煮】以外にも、

刺身に使うため、

酢締めにし、明くる日の今日、

昆布を外しました。

今日も様々な形でお出ししたのですが、明日の夜の会席料理の刺身としてお出しし、その時お出しするのが、

昨日の葉血引(はちびき)で、明日のお話しは、葉血引になります。

ちなみに、今週は、

昨日の木曜日、今日と四日連続で魚市場に行って来たのですが、明日は休市日なので、いつもより遅く起きればいいのですが、意外とそういう時に限って・・・。

神津島産の大姫(オオヒメ)

料理が好きで、料理人になって、3分の1世紀にして、誰が名付けたのか、熱血料理人。

そんな料理への想いや日々の様子を、 熱血料理人の店主・志村弘信が3663回目の今日も認(したた)めます。

今朝、

沼津魚市場に行くと、

伊豆七島の一つ、神津島産の大姫(オオヒメ)が、

入荷しており、4本の中から、

この1本を、

仕入れることにしました。

仕入れを終え、 『佳肴 季凛』に戻り、仕込みをしようとすると、 チビふぐ達がやって来て、

「おはようございます、親方。仕入れ、ご苦労様でした。この魚は、何て名前なの?仕入れて来たのも、あんまり見たことないような・・・。」

「大姫っていう魚だよ。沼津では、オゴとかオゴダイと呼ばれているよ。」

「へぇ~。」

「でもね、オゴダイという名前の魚もいて、

オゴダイの標準和名っていうか、正式名は、姫鯛(ヒメダイ)なんだけどね、ちょっと複雑かな。」

「要は、オオヒメとヒメダイがいて、別の魚ってことで、いいのかな?」

「BINGO!沼津では、区別されることが少ないね。オオヒメの写真と見比べると、

分かりやすいかな?」

「うん。ヒメダイの背びれは、黄色っぽいね。あと、尾びれの形が違うね。」

「仕入れる機会が少ない魚で、うっかり名前を間違えるちゃうけど、

尾びれと頭で、区別が出来るよ。」

「へぇ~。時季とか、旬ってあるの?」

「梅雨前から夏の終わりぐらいかな~。秋から春にかけては、あんまり見ないね。」

「ふぅ~ん。味は?」

「白身だから、美味しいよ。」

「今度、味見させて。」

「はいよ~。じゃあ、仕込みを始めるから、またね。」

「はぁ~い♬」

一般的な魚と同じ様に、

鱗を取ったら、頭を落とし、はらわたを抜き、水洗いしたら、

三枚に卸しました。

その後、柵取りしたら、三枚

皮目に包丁を入れたら、

氷を敷いたバットに乗せ、

バーナーで炙ったら、

すぐに返し、

粗熱が取れたら、

余分な水分を拭き取り、キッチンペーパーに挟み、冷蔵庫へ。

ランチの営業が終わったら、

葉血引(ハチビキ)、蛍烏賊、釜揚げしらすと共に、四種類ということで、クワトロ丼に仕立てて、クオリティチェック。

これ以外には、今日は日の目を見ることなかった大姫ですが、明日のお祝いの御席の刺身に仕立てます。

その様子は、自分のSNSの投稿を御覧下さい。

鳥取県境港産の真鰯(まいわし)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3658回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今朝、

沼津魚市場に行くと、

鳥取県産の真鰯が入荷しており、

全国でも屈指の漁港の一つでもある境港(さかいみなと)産のものです。

『鰯の丸煮』には、

いくぶん小さかったものの、鮮度も良く、脂も乗っていそうだったので、2ケース(8キロ)仕入れることにしました。

【佳肴 季凛】に戻り、真鰯の仕込みをしようとすると、ミニふぐ達がやって来て、

「親方、おはようございます♬」

「おはよう。」

「今朝は、真鰯を仕入れたんだね。」

「久し振りだなぁ。」

「真鰯って、一年中、出回っているものなの?」

「産地は様々だけど、ほぼ一年中、水揚げがあって、沼津にも、よく入荷があるよ。今日は、千葉県産のものもあったよ。」

「一年中はいいんだけど、一番美味しいのは、いつなの?」

「産地、時季によっても、脂の乗り具合に差があるんだけど、実はね、これからが、一番とも言われているんだよ。」

「それこそ、今が旬ってこと?」

「入梅鰯(にゅうばいいわし)っていう言葉があるくらいだからね。」

「へぇ~。」

「そろそろ始めるから、また後でね。」

「はぁ~い。」

鱗を取り、頭を落とし、はらわたを抜いたら、

女将兼愛妻(!?)の真由美さんが、

水洗いしてくれ、

身が終わったら、

焼いてから、出汁を取るため、頭も下処理もしてくれたら、 ランチの営業に備え、

♬ お片付け~ お片付け~ さぁさ 二人でお片付け ♬

その後、ランチの営業のピークが過ぎたら、

真鰯を煮るため、鍋を用意すると、再び、チビふぐ達。

「デカっ!これって鍋、それとも、たらい?」

「煮るために使うから、鍋だよ。」

「これぐらいだと、ジャンボちゃんとふぐ子ちゃんも入っちゃうんじゃないの?今、呼んでくるから、待ってて。」

ジャンボちゃんとふぐ子ちゃんを連れてくると、

「長さとしては、ジャンボちゃん達の方が長いけど、でも大きいね。」

「仕事があるんだけど、いいかい?」

「うん。」

水洗いした真鰯を取り出し、包丁すると、

三度(みたび)、ミニふぐ達。

「これは、何をしているの、親方?」

「お腹のところに胆囊(たんのう)の跡が残っていると、食べた時に、苦味を感じることがあると、良くないから、包丁しているんだよ。苦いだけに、苦玉とも呼ばれているよ。」

「へぇ~。手抜きは出来ないね。」

「お金をもらう以上、丁寧な仕込みは、欠かせないよ。早く終わらせたいから、撤収、撤収!」

「はぁ~い。」

包丁し終えた真鰯を、

クッキングシートを敷いた鍋に並べたら、

水と酢を注ぎ、重しをしたら、火に掛け、火加減は超々弱火です。

また、仕上げの水洗いを終えると、水は、

このような状態ですので、このひと手間で、魚特有のくせを感じないように出来ます。

そうこうしている間に、

頭も焼き上がり、ランチの営業が終わったら、

真鰯のフライ付のカレーが、昼ごはんです。

すると、四度(よたび)ミニふぐがやって来て、「親方、美味しそうだね。」

「食べると、ふんわり、サクサクで美味しいのは、間違いないね。」

「食べてないのに、何で分かるの?」

「今日の真鰯のお腹を見ると、

皮目のところが、白いでしょ?」

「うん、うん。」

「これが脂で、脂がある魚を揚げると、ふんわりするんだよ。」

「へぇ~。油で揚げるから、脂なんて関係ないと思ってた。」

「そこが、盲点なんだな。鯵も、そうだよ。」

「魚って、色々なんだね。」

「そうだよ。」

「また、教えてね。」

「はいよ~。」

その後、休憩を取り、夜の会席料理の刺身は、

葉血引(はちびき)、真鰯、蛍烏賊(ほたるいか)、湯葉の四種盛りをお出しし、真鰯は、

今朝の真鰯を、

酢締めにしたものです。

さらに言うと、酢締めにした時の酢は、

真鰯を煮る時に使いました。

そんなこんなで、朝から昼、昼から晩と、真鰯に追われた一日が終わったのですが、『鰯の丸煮』が仕上るのは、定休日の明日を挟み、明後日の火曜日になります。

☆★☆ 【コエタス】 ★☆★

当店のお取り寄せや通販の商品などを召し上がった方々が、

【コエタス】というサイトで、投稿して下さっています。ご興味、ご関心がある方は、御覧下さい。

セリ前に、静岡県御前崎産の葉血引(はちびき)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3656回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今朝、沼津魚市場に行くと、

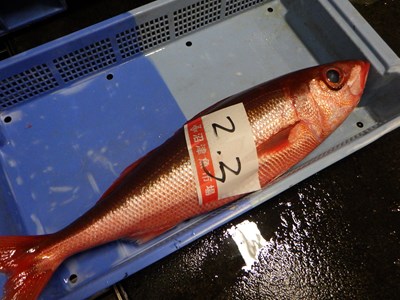

静岡県御前崎産の葉血引(はちびき)が、

入荷していました。

仕分け終わった直後だったので、

この中から、良さげなものを1本選(よ)り、

秤にかけてもらうと、

2,3キロでした。

ちなみに、沼津でも水揚げされている葉血引は、

鯥(むつ)や、

目鯛(めだい)の外道として水揚げされるのが多く、そのため、水揚げ後の処理も良いので、状態が良いものが多いのです。

【佳肴 季凛】に戻り、葉血引の下処理をしようとすると、

ふぐ29匹衆がやって来て、「親方、おはようございます。」

「おはよう。」

「今朝は、葉血引を仕入れて来たんだね。葉血引を見たら、言いたかったことがあるんだけど、いいかな?」

「いいよ。」

「一匹でも、葉血引!僕たちは、とらふぐだけに、29匹!」

「やっぱりね。」

「読まれてた?」

「こっちから、言おうかと思ってたよ。」

「ありゃりゃ・・・。じゃあ、今日も頑張ってね~。」

「はいよ~。」

鱗を取ってくれるのは、

女将兼愛妻(!?)の真由美さんで、この類の仕事は、殆どの場合、真由美さんです。

その後、自分が手直しをしたら、頭を落とし、はらわたを抜いたら、水洗いをし、

卸し、

骨付の半身の方は、針金を通し、

血を抜き、

骨に残っている血を取り除いたら、

キッチンペーパーに包み、弱めの真空パックをし、氷詰めにしておきました。

卸した片身は、

皮目に包丁を入れたら、氷を敷いたバットに乗せ、

バーナーで炙ったら、

すぐに返し、粗熱が取れたら、水気をふき取り、キッチンペーパーに挟み、冷蔵庫へ。

そして、ランチの営業が終わったら、

富山産の蛍烏賊(ほたるいか)、静岡県由比産の釜揚げしらすと共に、三色丼に仕立てて、三位一体(さんみいったい)の美味しさを堪能したのでした。

頂きものの三重県安乗産の鰤(ぶり)で仕込んだ西京漬

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3634回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

昨日、「おはよう御座います 。お世話になります。少しですが、ブリを送りました、どうぞ宜しくです 。」というメッセージがあり、あくる日の今日、

宅配便で届きました。

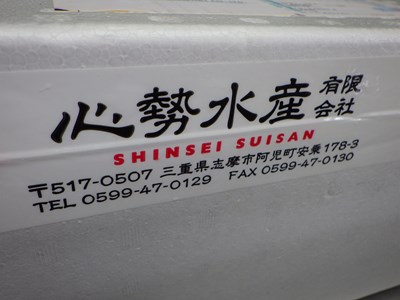

送り主は、天然のとらふぐの仕入れ先の一つでもある三重県安乗(あのり)の魚屋さんで、

沼津魚市場の問屋とも取引があるので、とらふぐ以外の魚なども仕入れたことがあります。

鰤の実際の状態は分からないものの、ここ最近のこの魚屋さんのSNSの投稿を見る限り、十分脂が乗っていることが分かっていたので、半身をコース料理の西京焼にすることにしました。

ということで、

冷凍庫から、

【西京漬】用のノルウェー産の鯖(さば)を出し、

扇風機の風をあてること、20分足らずで包丁が入るようになったので、

腹骨の一部をすき取ったら、

上(かみ)と下(しも)に包丁したら、

脱水シートに挟み、冷蔵庫へ。

届いた発泡スチロールからを開け、

鰤を取り出すと、

活〆にされていたことが分かりました。

すると、ジャンボちゃんとふぐ子ちゃんがやって来て、

「おはようございます、親方♬鰤を仕入れるなんて、珍しいよね。」

「おはよう。っていうか、普段の行いが良いから、もらったの。」

「えっ~、凄いじゃん!普段の行いが良いかどうかは分からないけど・・・。(笑)」

![お前・・・センスあるよ - なんて言ったの?へのボケ[1666922] - ボケて(bokete)](http://d13n9ry8xcpemi.cloudfront.net/photo/odai/400/12dd5af0c8e1ca08cc710ec2fc083d6e_400.jpg)

「あはは・・・。僕たちと比べてもいい?」

「熱烈歓迎!」

「長さ的には同じだけど、目方は?」

「もらい物だから、分からないけど、自分の感覚からすると、6キロぐらいかな?ジャンボちゃん達は4129(良いふぐ)グラムだから、鰤の方が大きいね。」

「あと一つ訊いてもいい、親方?」

「何?」

「鰤って、大きくなるにつれて、名前が変わるから出世魚なんだよね。」

「間違ってはいないけど、必ずしも正解というか、100点満点の答じゃないよ。」

「え゛っ~!?」

「出世魚って、歴史上のある人物になぞらえているんだよ。」

「初耳学!誰、だれ?」

「豊臣秀吉だよ。」

「理由は?」

「豊臣秀吉は、元々、武士の生まれではないのは、知っているよね?」

「農民ってことになっているって、歴史の授業で教わったよ。」

「イエ~ス!所説あるけど、それは抜きね。その時の名前は?」

「日吉丸。その次が、木下藤吉郎、羽柴秀吉、豊臣秀吉。」

「何回、変わった?」

「4回。」

「農民の生まれで、天下統一を成し遂げて、武士の頂点になったわけだから、大出世だよね。」

「うんうん。」

「となると、出世魚っていうのは、4回名前が変わらないと、厳密に言うと、出世魚じゃないんだよ。」

「で、鰤は?」

「東日本と西日本では、呼び方に違いがあるけど、東日本の場合、ワカシ、イナダ、ワラサ、ブリって変わるよ。」

「ワカシは聞いたことがないけど、他はあるなぁ。」

「ワカシは市場価値が低いから、流通するケースは少ないね。でも、沼津の魚市場は漁港もあるから、水揚げされて、売場にも並んでいるよ。」

「ほぉ~。」

「あと、出世魚は、成長するにつれて、市場価値つまり値段が高くなるのも、大事な点だね。」

「じゃあ、僕や私たちは?」

「一般的には、とらふぐだよね。でも、大きさによって、チビとら(0,5キロ以下)、並とら(0,6キロ以上2,5キロ未満)、BIGちゃん(2,6キロ以上4キロ未満)、ジャンボちゃん(4キロ以上)って、自分は呼んでいるよ。」

「親方の中では、とらふぐは出世魚なんだね。ふぐに萌え燃え・・・

「そうだね。時間も押しているから、授業はこの辺でおしまいね。」

「はぁ~い♬」

ちょっと長めの脱線になってしまいましたが、再び本線に戻ります。

鱗が細かい鰤は、

包丁を使うすき引きという方法で、鱗を取り除いてから、頭を落とし、水洗いしたのち、 三枚に卸しました。

予想通り脂が乗っていたので、西京漬にするため、

切身にし、残りの半身は、

皮に包丁目を入れたら、

バーナーで炙り、

粗熱を取るため、

すぐに返し、しばらく、このまま冷蔵庫へ。

鰤の下処理が終わったら、掃除をし、ランチの営業に備え、ランチの営業の合間を見ながら、

出汁を取るため、頭や中骨を焼いておきました。

ランチの営業が終わったら、

酢飯の上に、鰤、

蛍烏賊(ほたるいか)を乗せ、ハーフ&ハーフ丼を作り、

堪能し、しばし休息。

夕方になり、夜の営業の準備をしながら、

切身の部分は、西京漬にし、

小さめの切り身は、娘達のお弁当用にしたり、

あらの部分も、

西京漬にし、おまけアイテムや後々の賄いとなります。

鯖も同様にし、

どちらも冷蔵庫へ。

また、娘達の夕飯に出してあげると、

大満足のようでした。

元々はSNSで繋がり、 その後、縁あって、取引させてもらうようになり、さらには、お互いの行き来が出来ることは、何よりも尊(とうと)いことで、“袖振り合うも他生の縁”という諺(ことわざ)があるように、人との縁を大事にしていきたいものです。

#春休みごはん(後編)

料理が好きで、料理人になって、3分の1世紀にして、誰が名付けたのか、熱血料理人。

そんな料理への想いや日々の様子を、 熱血料理人の店主・志村弘信が3631回目の今日も認(したた)めます。

沼津魚市場に行かない時、娘達のお弁当を手伝うことが多く、今日は、

筍御飯を炊き、 炊いている間に、

蒟蒻と、

さつま揚げを煮上げたり、

ブラックバスの西京焼を仕上げました。

すると、ミニふぐ達がやって来て、「おはようございます、親方♬ブラックバスの西京焼って、前にブログに書いたものだよね。」

「そうそう。

その時のブログが、これこれ。そんなことより、筍御飯が炊き上がったから、向こうに行っていてね。」

「はぁ~い。」

そして、娘達のお弁当は、

お弁当の献立を決める女将兼愛妻(!?)の真由美さんが、このように仕上げました。

すると、

「娘ちゃん達、行ってらっしゃあ~い!」

ところで、新学期も始まり、二週間近く経ってしまいましたが、例の『#春休みごはん(前編)』の続きも同様となってしまい、今日は、その後編です。

8日目は、

海老の彩り揚げと鯵の新挽(しんびき)揚げにした、天ぷらうどんならぬ変わり揚げうどんで、揚物は、前日のお弁当の揚物を余分に仕込んだものです。

続く、9日目も、

うどんで、きつねうどんでした。

きつねうどんと言えば、油揚げですが、正確に言うと、この時の油揚げは、新潟県の名産の栃尾揚げです。

10日目は、

かつ丼でしたが、所謂(いわゆる)かつとじにはせず、丼つゆ(濃いめの天つゆ)にくぐらせてから、温玉(温泉玉子)などをあしらったもので、アレンジかつ丼と言えるかもしれません。

11日目は、

なめこ入りのたぬきうどんで、あくる日(12日目)は、

サーモン丼で、サーモンは、今や、刺身の代名詞の鮪(まぐろ)を凌ぐ人気で、娘達もお気に入りの魚でもあります。

16日目が最終日で、オーラスがうなとろ丼だったのは、

前編の冒頭でお話ししたので、残すところ3日となり、13日目は、

月見うどんで、14日目は、次女だけでしたので、次女が好きな牡蛎を入れた天丼にしてあげ、この日が、沼津魚市場への最終入荷でした。

そして、ラス前(15日目)が、

帆立と下足のキムチ丼で、胡麻油の風味がアクセントになっています。

ということで、16日間続けた#春休みごはんが、無事に終わり、日常に戻ったのですが、前編でもお話ししたように、商売抜きで作れる賄い作りは、色んな意味で楽しいものです。

さらに言うと、時間に余裕がある時は、自分が食べたいものを、自分好みに作ることが出来、それこそが、嬉しい報酬とも言えるかもしれません。

葉血引(ハチビキ)の色持ち

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3624回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

基本的に朝食を食べることのない自分ですが、今朝は、

葉血引(ハチビキ)丼を作り、食べることにしました。

朝食を食べない生活になったのは30年前で、料理の道に転がりこんだ時とほぼ同じです。

また、お腹が空いている時にしか食べないとは言え、普段の食事は、基本的に一日二食の昼と夜のみで、そういう食生活で12~18時間、仕事をするので、低燃費とも言えるかもしれません。

すると、ミニふぐがやって来て、

「おはよう、親方♬これ、美味しそうだねぇ。」

「おはよう。美味しそうじゃなくて、美味しいの!」

「食べてないのに、何でわかるの?」

「お客様にお出しする前に、必ず味見をするし、木曜日には、

蛍烏賊(ホタルイカ)とのハーフ&ハーフ丼にして、食べたからね。その日は、

法事の御席で、葉血引、しょうさいふぐ、湯葉の三種盛りをお出ししたんだけど、

三匹のチビちゃん達は、『いいじゃん、いいじゃん。食べたい』の連発だったよ。」

「3匹のチビちゃん達がグループLINEで投稿していて、結構盛り上がっていたもん!」

「へぇ~。若者は、色々と早いね。」

「親方は、半世紀歳でしょ?」と、言われたので、

このスタンプを送ると、

「言いたいことはわかるんだけど、『いいね!』にしておくね。」

「はいよ。若者言葉は、また教えてもらうことにして、ここからは、色々話すから、下がっていてね。」

「はぁ~い♬」

そもそも、これら一連の投稿の葉血引は、

先週の水曜日に仕入れ、今日で5日目になるとは言え、ここまでの色持ちがして、身の状態が良いとは予想だにしていませんでした。

今日の朝ごはんにする前の柵(さく)が、

こちらで、血合いの部分は、

このような状態でしたが、表面を包丁し、皮を引くと、

鮮やかな赤い色をしており、

英語で言うところの“Ruby Fish”そのものです。

ここまで色持ちするのは、初めてのことで、その理由の一つが個体差で、5,0キロというのは、葉血引の中でも、かなり大きいサイズで、魚そのものに力があり、それが色持ちにつながります。

もう一つの理由が、卸した時に、先程のブログにも書いてあるように、

血抜きをして、

半身は骨付のまま、卸さずに氷詰めしておいたことだと、思っています。

葉血引の赤い色は、鮪(まぐろ)や鰹(かつお)のようなヘモグロビンの色の起因するものではなく、色こそ赤でも、身質は白身そのものです。

ただ、魚の鮮度を落とすのは、血を含む内臓などですので、その下処理が重要なことを改めて知りました。

料理の道に転がり、3分の1世紀が経ちますが、知らないこともまだまだあり、精進の余地は、大いにありです。

#春休みごはん(前編)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3618回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

春休みも終わり、学校が始まった方もいらっしゃるかと思いますが、うちの二人の娘も明日から新年度です。

春休みの間、自分が昼ごはんを作っており、#春休みごはんとして、

自分のInstagramに投稿していました。

明日から学校が始まるので、最終回(16日目)の今日の#春休みごはんは、

うなとろ丼で、見た如く、鰻の蒲焼ととろろ芋を乗せた丼です。

毎日、#春休みごはんを眺めていた当店のマスコットのふぐお、ふぐりん、ふぐPの3匹は、最終回ということもあり、

そばに寄ってきました。

「ねぇねぇ、親方、毎日、色々と作っていたけど、どれもこれも、美味しそうだったよね~。」

「#春休みごはんに限ったわけじゃないけど、賄いを作るのは、色んな意味で、楽しいんだよ。」

「へぇ~。でも、何で?」

「色々と作ることで、新しい料理を作るヒントにもなるし、料理人の勘が磨かれとも思うんだよね。それに、商売抜きで作るから、気分転換にもなるしね。」

「ふぅ~ん。作っている親方を見ていて、楽しそうだったのは、気のせい?」

「料理を作るのが好きで、料理人になったから、間違いなく、楽しいよ。そんなことより、今日のお話しを始めるから、この辺にしとこうね。」

「はぁ~い♬」

前置が長くなってしまいましたが、最終回の今日まで16日間作り、初日からお話しさせて頂きます。

初日は、

天重のご注文を頂いたついでに、作った天重で、天種は、海老、南瓜、玉ねぎ、じゃが芋、パプリカ、大葉で、海老と南瓜は2個で、他は1個です。

2日目は、

カレーうどんでした。

次女のお気に入りの食べ物の一つで、次女はうどん派で、同じ小麦粉が原料のそうめんは、何故か好まず、長女は、その反対です。

麺類に限らず、二人の好みは正反対なので、普段の食事を作るにあたっては、自分だけでなく、女将兼愛妻(!?)の真由美さんも同じく、悩んでいます。

3日目は、

鍋焼うどんで、カレーうどんに次ぐ、次女のお気に入りの食べ物の一つです。

4日目は、

搾菜炒飯(ザーサイチャーハン)でした。

搾菜と言えば、白髪葱(しらがねぎ)と和えて、味を調えると、ちょっとした一品になります。

5日目は、

牛丼、6日目は、

お弁当のご注文を頂いた日だったので、鶏肉の照焼丼にしました。

ところで、ここまでお話ししてきましたが、基本的に器一つということに、お気付きになられる方もいらっしゃるかもしれません。

器一つにしているのは、必ずしも、娘達が器を洗うことがないからで、仮に、洗ったとしても、汚れが落ちていないこともあるのも、さらなる理由です。

恐らく、このことは、どこの御家庭でも同じかもしれません。

ここまでで、16日間のうちの半分の8日をお話ししたので、残りの半分は、日を改めてお話しさせて頂くことにします。

残りも、お楽しみに・・・。

葉血引(ハチビキ)や浜鯛(ハマダイ)等のかまの西京漬

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3616回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今日は沼津魚市場に、

仕入れに行って来たのですが、定休日前ということもあり、鮮魚つまり、生の魚介類の仕入れは皆無で、鮮魚の仕入れ無しは想定内のことでした。

というのもの、仕入れるべき魚は、

【西京漬】用の銀鱈(アラスカ産)と鯖(ノルウェー産)だけだからです。

一昨日の金曜日の時点で発注しておき、売場のバックヤードに行くと、

自分用の銀鱈(ぎんだら)と鯖(さば)を、

積んだら、

雨で濡れないように、

養生して、魚市場から帰ることにしました。

【佳肴 季凛】に戻ったら、

銀鱈を冷凍庫にしまおうとすると、ジャンボちゃんとふぐ子ちゃんがやって来て、

「銀鱈って、こんな風になっているんだ~。親方、いくつ入っているの?」と訊くので、「1ケースに11~12本入っていて、1本が2キロくらいかな。比べてみる?」と言うと、

「並べて、並べて~。」と、当社比ならぬジャンボちゃん比。

そんなやり取りを終え、

銀鱈だけでなく、鯖も、

冷凍庫にしまいました。

ところで、昨日は、鯖の【西京漬】の仕込みをしたのですが、今日のお話しの本題はここからです。

冷凍庫から出した鯖を、盆ざるに乗せ、

扇風機の風をあてること20分で包丁が入るようになり、

腹骨の一部を欠いたら、

上(かみ)と下(しも)に分けておき、腹骨を一部を取り除くのは、苦玉とも呼ばれる胆のうの跡が残っていると、食べた時に、食味を著しく損ねるからです。

また、冷凍庫か出しておいた葉血引(はちびき)、浜鯛(はまだい)、頭鰤(つむぶり)のあらの部分のうち、

かまだけを西京漬にするため、

鯖と一緒に脱水シートに挟んでおき、冷蔵庫へしまっておきました。

頭というか、目玉の部分は、

出汁を取るため、

焼いておいたものの、つまみ食いをしてしまい、特に目の周りをしゃぶりついてしまいます。

3時間ほど冷蔵庫にしまったのち、

有機JAS認証済の西京味噌をベースにしたお手製の西京味噌と共に、

真空パックしておきました。

鯖は、ランチメニューやギフト用で、かまの西京漬は、おまけアイテムだったり、自分達の賄い用です。

切身には切身の良さがありますが、先ほどの目玉の周りの部分は、切身にはない味わいがあり、かまの場合、骨から出る旨味が何とも言えません。

こういうことをお話ししていると、近いうちの賄いが、西京焼になるのは、ほぼ間違いないでしょう。

☆★☆ 【コエタス】 ★☆★

当店のお取り寄せや通販の商品などを召し上がった方々が、

【コエタス】というサイトで、投稿して下さっています。ご興味、ご関心がある方は、御覧下さい。