生じらす

朝6時半頃の沼津の魚市場の様子です。

漁船が入港して来ました。船を岸壁につけると、青いザルを降ろし始めました。この中に、魚が入っています。

これだけでは、分かりにくいので、もう少し近づいてみます。

中に入っているのは、”生じらす”です。今年のしらす漁は、3月20日か21日に解禁になったのですが、水温や潮の関係で、殆ど獲れませんでしたが、ここ最近、ようやく入荷し始めました。

船が入ってくると、セリの開始がアナウンスされます。そうすると、仲買人が集まってきます。

そうこうしていると、セリが始まりました。赤い服を着ているのが、市場のセリ人です。

入荷量は、その船によってまちまちで、大きさも同様です。当然、セリ値もまちまちで、高値と安値ではかなりに開きがあることもしばしばです。そうなると、仲買人同士が、なかなか値段をつけず、牽制しあいます。

また、中には砂や泥が混じっているものもあるので、注意が必要です。

しらす漁が解禁になって、自分は仕入れていなかったのですが、今朝のしらすは、なかなかのものだったので、定休日だったのですが、試しに仕入れることにしました。

ただ、”生じらす”は魚へんに弱いと書く、”片口鰯(かたくちいわし)”の稚魚なので、傷みが早いのが特徴です。

”佳肴 季凛”では、生姜、葱、紅たでをあしらい、ポン酢をかけてお出ししています。

先程、お話ししたように入荷は、それこそまちまちですが、この時季ならでは、”生じらす”を是非ご賞味下さい。

志村

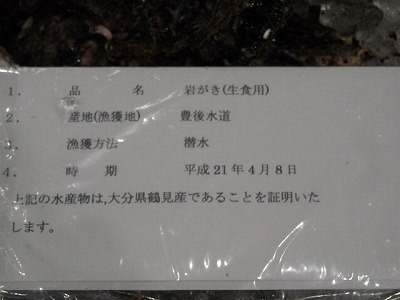

岩がき

4月も半分過ぎましたが、この時季になると、市場に夏の食材も少しづつ入荷してきます。

夏が旬の魚といえば、鰹(かつお)、鱧(はも)、鯒(こち)、鮑(あわび)、などですが、ここ最近入荷量が増えてきたのが、”岩がき”です。

こちらの”岩がき”は、大分県・豊後水道産です。

自分が仕入れてくる”岩がき”は、何よりも先ず、大きいものであることです。

左側の”岩がき”が、自分の仕入れてくるものですが、ちょっと分かりづらいので、こちらをご覧下さい。

これで、何となくはお分かり頂けると思いますが・・・。

その次に、形を見ます。”岩がき”は天然のものなので、その形もまちまちですが、このように、丸みを帯びた感じのものを選びます。

あとは、持った時に重みを感じることも大切です。これらを基準に選んでくるのですが、選んでいる時のやりとりは、きまってこんな感じです。

「親方、そんなに選ばないでよ。」

「いいじゃん、良いものを仕入れに来てるんだから。」

「値段、高くなっちゃうけど・・・。」

「値段?ちょっとぐらい高くたって、かまわないよ。うちのお客さんは、俺が選んだ美味しいものを、食べに来てくれてんだし、高かったら、俺の小遣いがなくなるだけよ。」

「・・・。好きなの選びなよ。その代わり、貰うもんもらうからね。」

「はいよ。」

そんなことを、お話ししていたら、”岩がき”の注文が入りました。

先程の”岩がき”の殻を開けたところです。身が殻一杯に詰まっています。

一口では食べられないので、適当な大きさに包丁しなくてはなりません。

これは4つに包丁しましたが、もっと大きいものは5つに包丁します。さすがに、6つというのは、お目にかかったことはありません。

包丁した”岩がき”を、もう一度、氷の上に置いた殻に盛り、レモンをあしらい、ポン酢を添えてお出しします。

一口食べれば、濃厚な味と”岩がき”特有の風味が広がります。この味わいは、この大きさならではのものです。

ところで、”岩がき”は天然のものですが、産地も日本各地です。当然、産地によって、その味も変わります。

個人的に美味しいと思っているのが、東日本でしたら、茨城県・鹿島灘で、西日本でしたら、京都府・舞鶴です。

ただ、もう少しすると、同じ静岡県の熱海産の”岩がき”も入荷してきます。去年初めて、食べたのですが、上の二つに匹敵する味でした。その大きさは、かなりのもので、”わらじ”と呼ぶ人もいるほどです。

何はともあれ、これから旬を迎える、”岩がき”を是非ご堪能下さい。良いものというより、気にいったものが無ければ、仕入れて来ません。その時は、ご勘弁を。

志村

これまた、鯛

昨日は、”真鯛”のお話しをしました。

今朝の沼津魚市場には、同じ仲間の”黒鯛”が沢山入荷していました。

手前の生簀も、”黒鯛”です。

これほど沢山の”黒鯛”が入荷しているのも、昨日お話しした”真鯛”と全く同じ理由です。

今朝、仕入れて先程締めたばかりの”黒鯛”です。大きさは、1、1キロです。”黒鯛”の姿、形は”真鯛”によく似ています。違うのは、その色です。名前の通り、色は黒です。

こちらが、”黒鯛”の刺身です。

当然、”真鯛”の味と違います。”真鯛”に比べ、”黒鯛”は磯魚に近い香りがします。

磯魚とお話ししましたが、磯にすむ”鯛”で、”石鯛”、”石垣鯛”がいますが、これらほど独特の香りはありません。

ちなみに、”鯛”と名のつく魚は、200種類とも言われていますが、本当の鯛の仲間であるタイ科の魚は、10種類くらいしかいません。”真鯛”と”黒鯛”は、タイ科ですが、”石鯛”や”石垣鯛”は違います。

今お話しした”鯛”は、どれも”佳肴 季凛”でお出ししたことがあります。それぞれが、特有の味わいがあり、どれも美味しい魚です。ただ、個人的な好みでは、”真鯛”、”黒鯛”、”石鯛”、”石垣鯛”の順です。

この時季、”黒鯛”も多く入荷するので、”真鯛”同様、旬を味わって下さい。

志村

鯛だらけ

先日の沼津魚市場のセリ場(活魚)です。

生簀の魚は、全部鯛です。しかも、魚の王様の”真鯛”です。

こっちも、全て”真鯛”です。

その手前も、全て”真鯛”です。

その先の生簀も、”真鯛”です。

恐らく、この日だけで”真鯛”だけで、100枚近く入荷があったはずです。

何故、これほどまで”真鯛”の入荷があるのでしょうか?

”真鯛”が異常発生したからでしょうか?

違います。

養殖の生簀から、逃げたからでしょうか?

これも、違います。

この時季、産卵のため、”真鯛”は浅場にやって来ていて、その大群が網にかかったから、これほど沢山の入荷があったのです。ちなみに、このことを、”乗っ込み(のっこみ)”と言います。

大きさも大小様々です。これほど、沢山の入荷がありますから、値段も普段の”真鯛”の相場からは、考えられない程の値段で、まさに”真鯛”の特売状態です。

仕入れる方は願ったり、叶ったりです。

そんな値段ですから、自分も一枚仕入れてきました。

携帯電話と比べていただければ、お分かりかと思いますが、かなりの大きさです。4,3キロのものです。

刺身にする大きさとしては、1,5キロ~2キロくらいまでが、理想的なのですが、今回はあえて、この大きさのものを仕入れました。

そんな理想的な大きさを表すのが、”目の下一尺”や、目の下八寸”という言葉です。

”真鯛”は魚の王様と呼ばれるだけあって、刺身で良し、焼いて良し、煮て良しのオールラウンドプレーヤーです。

ただ、”真鯛”の仕入れに関しては、注意しなくてはならないことが、一つあります。

それは、養殖生簀の周りの”真鯛”のことです。”養殖周り”と呼ばれているもので、姿は天然ものと似ているのですが、食べているものが、養殖用の餌なので、味が養殖ものと変わらないのです。こればかりは、卸してみないと分からないので、何とも言えません。

普段、”真鯛”は値段も高くなりがちなので、仕入れる機会も少ないのですが、先程お話ししたように、入荷する機会も増えそうです。この時季の美味しさを、是非味わってみて下さい。

志村

しめ鯖

今朝、仕入先である沼津魚市場から、帰ろうとしていると、こんな光景に出くわしました。

ちょうど、鯖(さば)が水揚げされていました。次々に箱に入れて、量りにかけられていき、並べられていきます。もちろん、水揚されたばかりの鯖なので、鮮度は抜群です。

そうこうしているうちに、セリが始まりました。

一気に値段が付けられていきます。

今朝はラッキーなことに、このうちの一本だけ、分けてもらうことができました。

これがその鯖です。

早速卸して、しめ鯖にしました。

鯖は魚の中でも、最も身割れしやすい魚の一つなので、卸す時は注意が必要です。先日お話しした”鰆(さわら)”も同様です。

かつて鮨屋に勤めていた頃、身割れさせたことがあり、ひどく怒られたことがあり、鯖を卸す時、そのことを思い出さずにはいられません。

卸した鯖は、”強塩(ごうじお)”といって、見えなくなるくらいの塩をします。このまま、二時間ほどおきます。

その時間は、鯖の脂の乗り具合によって、変わってきます。それでも、脂のない鯖でも、一時間半は塩をします。

時間が経ったら、塩を落とすため、水洗いします。その時も身割れさせないように、注意が必要です。

そうしたら、二番酢(一度使った酢)で洗い、腹骨を取ります。

その後、二十分ほど、酢に漬けます。これも塩と同様、時間も多少異なります。

こんな感じに仕上がりました。しめ鯖が好きな方には、この赤い色が、何よりも喜ばれます。

そういう自分も、しめ鯖が大好きなので、この赤い色はたまりません。鮨屋での修業時代、自分で練習して、食べたいがために、築地の市場で、一本、4,000円もする鯖を買ったものでした。

練習をする時は、高いものを買わなければ、上達しないと自分は思っています。というのも、人間は卑しいもので、自分のお金で買ったものとなると、殊更大事に扱います。

たかが、練習といっても、真剣になるのは当然です。その真剣さこそが、上達への第一歩なのです。

仕事を覚えるには、数をこなすことも必要ですが、それ以上に、丁寧な仕事を覚えるためには、質も大事なのです。

ですから、自分は修業していた鮨屋で使っている魚よりも、ずっと高い魚を使って練習したものでした。そういう時は、心の中で、「俺の魚は、今日ここにある魚よりも、ずっといい魚だ。」と独りほくそ笑んでいました。

仕事が終わってから、その魚を卸して、鮨を握る練習して、自分で食べたのですが、沢山ある時は、その鮨を持って、夜の新宿・歌舞伎町に繰り出し、飲み屋のお気に入りの女の子に、ご馳走したものでした。

そんなことばかりやっていたので、独身時代の財布はいつも、スッカラカンでした。若気の至りとはいえ、思い出すと、自分のことながら、あきれてしまいます。

志村

小肌(コハダ)の仕込み

小肌(こはだ)は、鮨屋さん専用の魚で、”佳肴 季凛”のような日本料理店では、あまり使いません。

今現在、和食の世界に身を置いている自分ですが、料理の道に入ったのは、鮨屋が最初なので、小肌をはじめとする”酢〆”にする魚も、使う機会も自ずと多くなります。

今朝も、なかなかの小肌が入荷していたので、仕入れて来ました。佐賀県・有明産です。

小肌の良し悪しや大きさを確認するため、どんなに寒い冬の日でも、必ず自分で小肌を、選り(より)ます。

そんな冬の日は決まって、「親方、こっちでやりますから、・・・。」と言われる自分ですが、そんなことを、熱血料理人こと、不肖・志村が頼むわけありません。

それどころか、「自分でやるから、気にしないで。」と相手にしませんし、もっと言うと、他人の触った魚なんて仕込む気になれないのが本当のところです。

さて、その仕込み方です。まず鱗を包丁を使って取ります。

それから、頭と腹を切り落としてから、水洗いします。その後、この様に小肌を開いていきます。

文字通り小さい魚なので、丁寧に手早く開いていきます。

開き終えた小肌です。

今度はこれらに、塩をあてます。先ず、盆ざるに塩を振り、そこに小肌を並べていきます。

並び終えたら、今度は身に塩を振ります。

これですと、どの程度塩を振ったのか、お分かりにならないので、もう少し近くでご覧下さい。

塩の分量は、魚の大きさ、脂の乗り具合、季節によって異なります。この小肌の大きさは、1匹が40~50グラム位です。

今の時期ですと、大体20分位、塩を振った状態で置いておきます。その後、水洗いをして、一度使った酢(二番酢と言います。)で洗います。こうすることで、小肌の水っぽさが抜け、酢が馴染みやすくなります。

その後、酢に漬けます。

今日の場合、6,7分位です。ちなみに、酢に漬ける時間は塩の三分の一が目安です。これも、魚の状態、季節によって多少変わってきます。

酢から上げたら、身の部分だけ昆布の上においておきます。こうすることで、余分な水分を昆布が吸い、昆布が小肌の味を引き立ててくれます。

小肌のように、手のかかる仕事というものは、今の時代、敬遠されがちですが、こういう仕事こそ、料理人として、腕の振るい甲斐があるものです。

こういう仕事が決して廃れることのないよう、後世に伝えるのも、料理人の使命と思って、包丁を握り続けたいものです。

志村

初鰹入荷

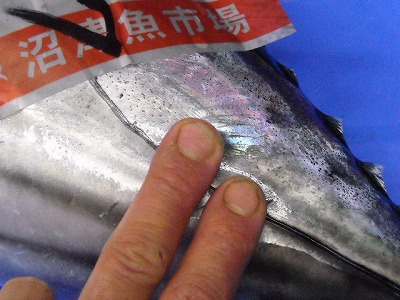

昨日、鮪の”ヌキ”と”モチ”についてお話ししましたが、今朝たまたまま”ヌキ”の鮪が入荷していました。先ずは、その写真を。

ご覧のように、エラとハラワタが抜かれています。ご参考までに。

ところで、今朝沼津の魚市場に着くと、こんな光景が目に入ってきました。

足元の魚から、見当はついたのですが、近くまで行ってみました。

中には”鰹(かつお)”が入っていました。ここ最近、たまに入荷があります。

量りにかけられて、次々に並べられていきます。

見た感じは良さそうなのですが、触ってみなければ、その良し悪しは分かりません。

エラを開けてみると、鮮やかな赤い色をしています。次にするのは、尻尾の部分を触れてみます。

鮮度が良い”鰹”は、この辺りをふれると、ザラザラします。どちらも、合格です。ということで、仕入れることにしました。もちろん、先月入荷していた”鰹”よりも、良いものでした。

店に戻って来て、早速卸しました。”鰹”は卸してみないと、身の赤い色の出方が分からない魚なので、仕入れる時は、いつもドキドキします。

先ずは、鱗のついている堅い皮を剥ぎ取ります。

堅い皮がついているから、”鰹”というわけではありませんが、加熱したり、また鰹節のように干したりして、堅くなるので、魚へんに堅いと書いて、鰹というのが、名前の由来とも言われています。

また、”鰹”に限らず、どんな魚も卸してみなければ、実際の身の状態は分かりません。特に、”鰹”は打ち身で、血が回っていることもあります。

今朝の”鰹”も少しでしたが、打ち身が入っていました。

こういう部分は、血生臭いので、包丁でこそげ取ります。

その後は、切り付けて、盛り付けます。

背の部分は、皮を引き、また腹の部分は、美しい銀色を生かすため、皮付きししました。

こうすることで、違った食感を味わえ、より”鰹”の美味しさを堪能できます。ただ、この時季の”鰹”は、脂は乗っていません。でも、本当の”鰹”の味は、この時季でしか味わえません。

独特の風味が、”鰹”の美味しさですし、脂の乗った秋の”戻り鰹”は、それで美味しいのですが、脂が乗っている=美味しい、という考え方は、食材本来の美味しさとは、違うはずです。

鮪のトロはトロで美味しいのは、当然ですが、赤身が美味しいからトロが美味しいのです。ですから、昨今の”トロ志向”というより、”トロ信仰”は、食材本来の美味しさから、離れているような気がしてなりません。

熱くなりかかったついでにもう一つ。

”佳肴 季凛”の地元・富士市や富士宮市の多くの人たちには、”鰹”は人気がありません。何故だと思いますか?

同じ静岡県でも、中部より西の地域では好んで食べられますし、浜松では”モチ鰹”と呼ばれ、たいへん人気があります。

魚の流通が、今ほど良くなかった時代、沼津でも沢山の鰹が揚がっていました。その時、それほど良くない”鰹”を魚屋さんが、値段が安いことをいいことに、仕入れて、店で売っていました。

それを食べたお客さんは、美味しいと感じないのは、当然です。ですから、”鰹”=生臭い=まずい、という図式が生まれてしまったのです。

そのことについて、とやかく言うつもりはありません。自分は、魚に限らず、食材の持つ本当の美味しさを伝えるのが、料理人のあるべき姿であると、思っているので、それを実践しているだけです。

そうしなければ、自分たちの業界、つまり日本料理そのものが廃れてしまいますし、さらには日本文化までもが失われてしまうのは、自明のことです。

そうならないためにも、自分は食の大切さを伝え、日本料理の良さを伝え続けるために、”佳肴 季凛”をやり続けるのです。

”鰹”のお話しが逸れてしまいまい、肝心の”鰹”を忘れかけてました。

これからの時季、”鰹”を時々仕入れます。今が旬というより、走りの”鰹”=”初鰹”を是非味わってください。

志村

鰆の卸し方

昨日に引き続いて、”鰆(さわら)”のお話しです。

魚市場の写真では、発砲スチロールに入っていました。これが、昨日仕入れた”鰆”です。

見ていると、神棚に奉りたくなる程、素晴らしい”鰆”です。とは言っても、そんなわけにはいかないので、卸さなくてはなりません。

”鰆”は魚の中でも、一二を争うほど見割れしやすい魚なので、卸す時はいつも、細心の注意を払っています。

そのため、卸す時は”鰆”を動かさないようにします。「じゃぁ、どうやって、卸すの?」と思われるかもしれません。

片身を卸したところです。そうしたら、残りの片身を卸すためにまな板ごと動かすのです。

間違っても、”鰆”をひっくり返したりしません。日本料理店の中には、見習いの若い子には、”鰆”だけは触らせないところもあると聞いたこともあります。

話はそれますが、鮨屋さんでは、”鯖(さば)”も”鰆”と同じ様の扱いをしているところもありますし、自分がかつて勤めていた鮨屋でもそうでした。

卸し終えた”鰆”です。見割れしないで、卸すことが出来ました。この”鰆”にふさわしい手際です。ちょっと言い過ぎ!?

偉そうなことを言っていますが、時には身割れさせてしまうこともあります。”弘法も筆の誤り”なんて、生意気なことは言えません。

まだまだ、料理人としては未熟の身。特に、包丁捌きは一朝一夕に上達するものではありません。そのため、毎日包丁を握るようにして、いっぱしの料理人に早くなりたいものです。

志村

拾い買い

予定通りの仕入れが終わって、沼津魚市場を出ようとセリ場を歩いていると、こんな魚が目に入ってきました。

”鰆(さわら)”です。”鰆”については、以前お話ししたことがあります。 下の写真手前の魚が、”鰆”です。

セリが終わったにもかかわらず、買い手がついていません。市場では、買い手がつくと、こんな風に、番号と問屋の名前のついた札が付けられます。

右手前に写っているのが、”鰆”です。ご覧のように、”鰆”には札がついていません。

”鰆”が”ふぐ”と同じ位好きな自分は、見向きしないわけがありません。

早速、市場のセリ人(セリ担当の職員)に声を掛けました。

「ねぇ、あの鰆残ってんでしょ?いくら?」

「あぁ、そうだよ。でも高いよ。キロ、○○(円)。」

具体的な値段も記してもいいのですが、ここではあえてお話ししません。”佳肴 季凛”にいらしたら、お話しはできますが・・・。

「もう少し、安くしなよ。残したって、しょうがないじゃん。鮮度がいいうちに、売っちゃいなよ。安くしておけば、良いことあるからさ。」

「・・・。」

「じゃぁ、帰るよ。」

「待ちなよ。△△(円)にすっからよ。」

「はいよ。一本もらってくよ。」

交渉成立です。今日のやり取りのように、売れ残ったものを買うことや、安いものを探して買うことを、料理人の世界では、”拾い買い”と呼んでいます。

自分が欲しいとなれば、いくらでも出して仕入れます。特に、ここ最近のアオリイカはそんな感じで、その値段に自分でも嫌になります。

今朝のように、あえて仕入れなくてもいいものは、値段次第で仕入れたりします。そうすれば、お客さんにもリーズナブルな値段で提供できます。

魚に限らず、美味しいものを出来る限り、リーズナブルな値段で、召し上がってもらうのが、料理人のあるべき姿だと、自分は思っています。

だからこそ、早起きして市場へ行くのです。それこそが、熱血料理人こと、不肖・志村の生命線ですというより、それを楽しんでいるのが、本当のところです。

志村

ころがし

沼津の魚市場は、漁港も隣接しているので、その場で水揚された魚もセリ場に並びます。

左側が、”スルメイカ”で、右側が”ウマヅラハギ”です。

これは、”ホウボウ”です。三月の”旬の素材”でもあります。この箱には、15本くらい入っています。

これらのように、数や目方がまとまると、それだけでセリにかけられますが、同じ種類の魚がそれなりに獲れるわけではありません。

右側が、”ごまさば”です。左側が、”タイ”と”?”。”?”は”エボダイ”のような・・・。分かりません。

その先には、”カワハギ”、”カマス”、”?”。これまた分かりません。

これらのように、数や目方が揃わない魚のことを、沼津の魚市場では”ころがし”と呼んでいます。

”ころがし”は、それこそ小物ばかりなので、買い手もほとんどつかないので、値段も二足三文どころか、子供のお小遣いにも劣ります。

鮮度は良いのですが、使い勝手はてんでダメで、それこそ、賄い用のためのようなものです。自分も何度か仕入れましたが、今お話しした通りでした。

魚市場には、普段使っているような言葉が、特殊な意味というか、市場の中でしか通用しない意味で使われることもしばしばです。

最近では、そんな言葉も聞き慣れましたが、その語源や本当の意味はどこにあるのか、と思うこともよくあります。

そう思うと、魚市場はある意味”ミステリーワールド”なのかもしれません。そんな場所に、心惹かれる自分は、一体・・・?

志村