ヒイラギの丸干し

沼津の魚市場にあるちりめん干し専門の問屋は、

こんな感じに、ちりめん干しが、所狭しと積まれています。先日お話しした、“小女子(こうなご)”も、この時期、店先に並んでいます。

この箱に入っているのは、

普通の“ちりめん干し”ですが、ちょっと離れたところに珍しいものが並んでいました。

札に書かれているように、“ヒイラギ”という魚の“ちりめん干し”です。と言うより、大きさから言えば、“丸干し”と言った方が、いいかもしれません。

ちなみに、この“ヒイラギ”という魚は、沼津の辺りでは、“ジンダゴ”とも呼ばれていて、生のままで、入荷することもたまにあります。“ヒイラギ”については、こちらをご覧下さい。

こんな風に並べられている以上、試食も出来るので、食べてみることにしました。が、一つ口に入れてみると、とんでもなく苦いのです。というより、苦いを越えて、NIGAIのです。

それもそのはずです。はらわたがついているのですから、当然と言えば当然ですが、普通の煮干の比ではありません。

立ち止まる人は皆、つまんでいるのですが、その感想は、全くもって自分と同じです。

それほどまで苦いのですが、はらわたの部分を取除けば、普通には食べられます。(びっくりするほど美味しいわけではありませんが・・・。)使い道としては、はらわたを取って、普通の煮干のように使うのが、一番かもしれません。

この“ヒイラギの丸干し”を見て思うのは、どんな些細な食材でも、使い道と工夫次第で如何にもなるのです。料理人である以上、いつまでたっても工夫する工夫を怠らないようありたいものです。

★★★ 夏期限定 鱧(はも)会席 ★★★

只今、夏期限定コースとして、鱧料理をご堪能いただけるコースをご用意して、皆様のお越しをお待ち申し上げております。

『鱧づくし』 (ランチ) 、 『鱧彩々』 (夕席)と銘打ちました。

この時期美味しい鱧の味を、是非ご賞味下さいませ。

詳細は、【鱧会席】のページをご覧下さい。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

地中海・マルタ産の本鮪

今日入荷したのが、

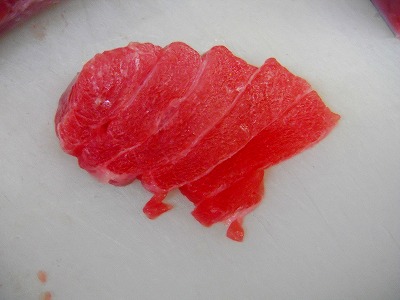

地中海にあるマルタ島産の本鮪です。こんな風に、

包まれているのですが、紙を取るまでは、いつものことながら、緊張します。ちなみに、この塊で、3,3キロです。今日の本鮪は、部分としては、大トロの獲れる腹側の身の、真ん中より下の部分です。

大トロの先端の部分ですから、脂はそれほど強くありませんが、曲がりなりにも、大トロですから、

こんな感じです。

先月入荷したギリシャ産も、

今日のマルタ産同様、地中海のものですが、どちらも国産のものとは全く遜色はなく、それ以上とも言えます。赤身と中トロのバランスは、見事の一言に尽きます。

このマルタ産の本鮪は、単品でも召し上がれますが、ランチの“凛”、夜の会席コースの“季”、“凛”の刺身でもお出ししています。この機会に是非、お召し上がり下さい。

今度、入荷してくる本鮪は、どこからやって来るのでしょう?

★★★ 夏期限定 鱧(はも)会席 ★★★

只今、夏期限定コースとして、鱧料理をご堪能いただけるコースをご用意して、皆様のお越しをお待ち申し上げております。

『鱧づくし』 (ランチ) 、 『鱧彩々』 (夕席)と銘打ちました。

この時期美味しい鱧の味を、是非ご賞味下さいませ。

詳細は、【鱧会席】のページをご覧下さい。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

黄金の平目(ヒラメ)

沼津の魚市場に着くと、一番最初に行くのが、活魚のセリ場です。今朝も、いつものように、生簀のところへ行くと、セリが始まる30分以上前にもかかわらず、人が集まっていました。

自分も気になって、その場所へ行って見ると、生簀に入っていたのは、

何と、“黄金の平目”です!普通の平目は、この写真にもあるように、黒っぽい色をしています。

気になったので、色々調べてみると、体の黒い色素が極端に少ないため、このようになるということでした。さらに調べてみると、完全に体の色素を失ったものもいるということが分かりました。

専門的には、“アルビノ”(白化個体)と呼ばれ、その場合目の色素もなくなるため目が赤くなります。これが、

その“白い平目”です。

“黄金の平目”や“白い平目”は、自然界では目立つので、外敵に見つかりやすく、大きくなるのは珍しいケースと言われています。

特に、今朝の“黄金の平目”の大きさは、5キロ弱でしたから、かなり稀なケースとも言えます。“平目”は、一年間で1キロの重さになると言われているので、この大きさになるまでには、五年近く経ったということになります。

ゴールデン・ウィーク明けの市場に入荷したのは、全くの偶然ですし、理由はどうであれ、“黄金の平目”を見れたことは、幸運で縁起の良いことには違いありません。

でも、肝心の味は?

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

生鮪が沢山入荷した理由

前回のお話しの続きです。

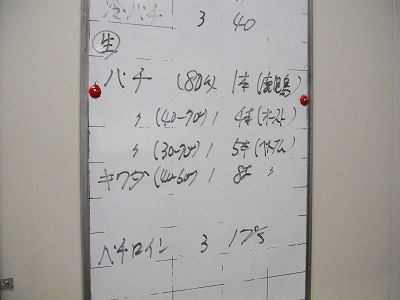

5月2日(日)の沼津魚市場の鮪のセリ場には、

いつも以上に、生の鮪が並んでいました。市場のホワイトボードにも、

こんな風に書かれていました。産地も鹿児島、オーストラリア、ベトナムなど、沼津の魚市場には普段入荷がないような産地ばかりです。

この鮪は、

ベトナム産の“メバチマグロ”で、こちらは、

同じくべトナム産の“キハダマグロ”です。“キハダ”というだけあって、ヒレが黄色いのが特徴です。つまり、“黄肌鮪”です。

その隣には、

ニュージーランド産の“メバチマグロ”が、並んでいました。さらに、その横には、

パラオ産の“メバチマグロ”がありました。

これだけ並んでいるのは、訳があります。前回お話ししたように、東京・築地などの中央卸売市場が休みなので、そこで売れ残ったものが入荷して来たからです。

市場では、こういう類の魚のことを、他の市場から来たということで、“まわりもの”と呼ばれています。並んでいる鮪の良し悪しについてはともかく、こんな光景も、連休中の市場ならではのことです。

明日でゴールデン・ウィークも終わりです。皆様のお休みはどうでしたか?ゴールデン・ウィーク中営業していた『佳肴 季凛』ですが、明日の“こどもの日”は、お休みさせて頂きます。

そうです。もちろん、子供サービスです!

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

宮崎県・川南産の本鮪

今日で4月も終わりです。しかも、世間はゴールデン・ウィーク!

・・・・・、ゴールデン・ウィーク。二十代を最後に、完全に縁の切れてしまった存在。とは言うものの、休日でも仕込みをする自分ですから、特別な想いはありません。

ゴールデン・ウィークの『佳肴 季凛』の営業日ですが、5日(水)はお休みさせて頂きます。如何せん、子連れ狼ゆえ、その辺はご理解下さい。なお、3日(月)は営業致します。

そんな今日、入荷したのが、

宮崎県・川南(かわみなみ)産の“本鮪”です。

川南という地名は、あまり聞き慣れないのですが、昔ながらの鮪の漁港で、大正期から戦前までは、豊漁で賑わったと言われています。

今でも、春から初夏にかけてのこの時期、入荷してくる産地の一つでもあります。ちなみに、同じく宮崎県の油津という漁港も、川南と全く同様のことが言えます。

今でこそ、“本鮪”と言えば、青森県の大間が有名ですが、個人的な好みとしては、先週も入荷した、

紀州勝浦産など、この時期水揚げされる太平洋産の“本鮪”の方が、鮪本来の風味が感じられるように思いますし、特に赤身に関しては、そう思います。

“本鮪”は、単品でも召し上がれますが、ランチの“凛”、夜の会席コースの“季”、“凛”の刺身でお出ししています。

また、“本鮪”もさることながら、これからますます美味しくなる“鱧”も、

御用意して、皆様のお越しお待ちしております。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

小女子(こうなご)御飯

沼津の魚市場の構内には、沢山の問屋があるのですが、その中には、“ちりめん干し”や“釜上げしらす”を扱う専門の問屋があります。

こんな風に、積み上げられています。産地や大きさも色々とあります。ご存知のように、これが、

一般に“ちりめん干し”とか“ちりめんじゃこ”と呼ばれるもので、“かたくちいわし”の稚魚を干したものです。ただ、“ちりめん”という呼び方は、小魚類の稚魚をを干したものの総称であるのが、元々です。

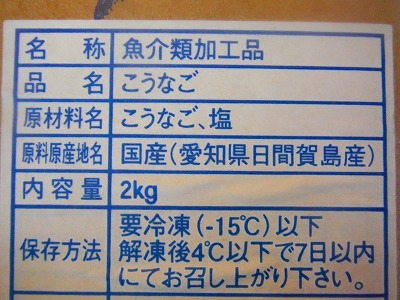

その隣に、こんな“ちりめん干し”が並んでいました。

“かたくちいわし”のそれに比べ、色が濃いのが特徴で、

“こうなご”と、書かれています。“こうなご”とは、“いかなご”と呼ばれる魚の別名で、漢字で書くと、“小女子”となります。

“こうなご”の産地として有名なのが、瀬戸内海で、この時期のほんのわずかな期間の間にしか、水揚げされず、“こうなご”漁は、春を呼ぶ風物詩でもあります。

ちなみに、この“こうなご”は、

愛知県産です。

そんな“こうなご”を使って、ここ最近、『佳肴 季凛』では、

御飯にして、お出ししています。その作り方ですが、

鍋に、“こうなご”を入れます。分量の目安としては、米一合に対して、20グラムです。そこに、出汁を入れ、火にかけます。しばらくすると、

アクが出てくるので、丁寧に取除きます。アクが出なくなったら、塩、薄口醤油、日本酒、味醂で味を調えます。そのまま冷ましたら、煮汁をキッチンペーパーで、漉します。

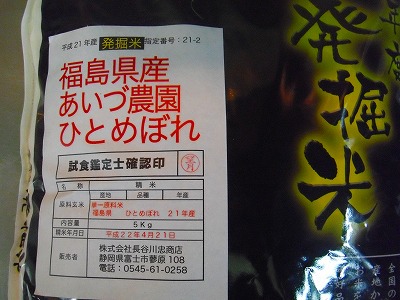

この煮汁で、御飯を炊きます。炊き込みご飯というと、白米に一割程度のもち米を混ぜるのが、一般的ですが、マクロビオティックを基本に据え、“身体に優しい美味しい日本料理”をお出しする『佳肴 季凛』ですから、

そこに、麦(おおむぎ)を、全体の2割程度混ぜ合わせます。また、この白米は、

福島県産の“ひとめぼれ”という銘柄で、減農薬栽培されたものでもあります。

炊き上がったら、煮汁とは別にしておいた“こうなご”を、蒸らす時に、入れます。その後で、混ぜるのですが、

ネギ油を少し入れることで、風味が増します。

先日お話しした“ひじき御飯”もそうですが、『佳肴 季凛』でお出ししている炊き込み御飯の多くは、このように、乾物を使うことにしています。

乾物は素朴で、地味なものですが、その味わいは深いものがあり、日本人の知恵によって生み出された食材でもあるので、自分はぞんざいに扱う気にはなれないのです。

乾物のような伝統的な食材を使うことで、日本料理のあるべき姿を、次の世代へ伝えていくのも、これからの時代の料理人には、必要なことかもしれません。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

鰆(さわら)は沢山あれど・・・

昨日の沼津の魚市場のセリ場の様子です。

ある魚が沢山並んでいました。その魚は、

“鰆(さわら)”(長崎産)です。このブログをお読みになっている方なら、ご存知のように、自分が大好きで堪らない魚です。

“鰆”好きな自分ですから、素通りできるわけがありません。当然近くに寄って見たのですが、目は、

充血しています。“鰆”に限らず、こういう感じの魚の鮮度は、良くありません。エラを見ても、

色鮮やかな赤色をしていません。鮮度の良い“鰆”のエラは、

こんな感じです。

なので、昨日は当然仕入れることはしませんでした。鮮度が良くないのが、その理由の一つでもありますが、産地もその理由です。

自分が、“鰆”の一番良い産地だと思っているのは、

御前崎産です。有名な落語の演目『目黒の秋刀魚』の主人公の殿様は、

「秋刀魚は目黒に限る!」と、言いましたが、自分にとっては、

「“鰆”は御前崎に限る!」の一言に尽きます。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

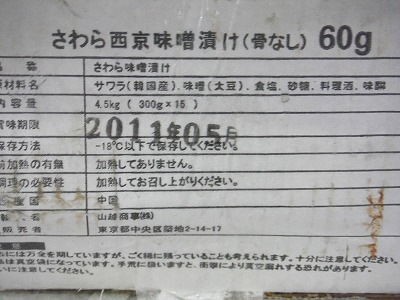

既製品の鰆(さわら)の西京漬け

先日、沼津の魚市場の構内を歩いていると、こんな箱が目に入って来ました。

“さわら西京味噌漬け”と書かれています。“鰆(さわら)”が、好きで好きで堪らない自分ですから、素通り出来る訳がありません。

こんな風に、切身になって、味噌が入ったものが、真空パックになっています。所謂、既製品というやつです。ただ、この切身を見ると、幅が小さいのです。というのも、この切身は、“鰆”の若魚である“さごち”とか“さごし”と呼ばれるものだからです。

“鰆”には違いないのですが、“鰆”ではないのです。実際、市場でも区別されて売られていますし、値段も全然違うのです。

さて、この箱の横を見ると、

こんな風に、書かれています。

この“鰆”というか、“さごち”の産地は、韓国で、加工地が中国です。使われている調味料を見ると、既製品らしくなく、“味の素”などの旨味調味料や、保存料、酸化防止剤などが入っていません。

この箱をしばらく、見ていたら、市場の職員が、

「季凛さん、一つどうですか?ランチなんかに、使えませんか?」と、自分に声を掛けてきました。

「俺が、使うわけないじゃん。西京焼にするなら、セリ場にある“鰆”で作るに決まってんじゃん!それも、御前崎(産)に、決めているし・・・。」

「そ、そうでした。富士市で一番“鰆”が好きな料理人に向かって、失礼しました。」

と、そんなやり取りをして、その場を後にしたのでした。

既製品の良し悪しを、ここではお話ししませんが、自分で作ったものだからこそ、お客様にも、自信を持ってお出し出来ます。

『佳肴 季凛』の料理は、ランチでお出ししているデザートも、全て手造りです。どうぞ、ご安心してお召し上がり下さい。

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

熱血料理人の魚

沼津の魚市場の活魚の生簀に入っている“鯛(たい)”です。

その隣には、“平目(ヒラメ)”が入っています。

どちらも、“タイ”、“ヒラメ”と名前と目方が書かれています。入荷してくる魚は、その日によって、種類や大きさも様々です。普段は、このような状態で、生簀に入っています。

そんな先日、

このように、「魚 ①」と書かれた札が貼られていました。

魚市場ですから、魚などの海産物が入荷するのは、当たり前なのですが、魚とって、一体!?同じ札に書かれた①とは、一匹のことです。

その魚とは、

これです。ちなみに、その隣にいるピンク色をしているのは、“鯛”です。

魚市場の人ですら、名前が分からないのですから、食べれるのかどうかも分かりません。

また、このような分からない魚や珍しい魚は、大体の場合、店内に水槽のある居酒屋さんや鮨屋さんなどが、鑑賞魚として、買うことが多いのです。

気になったので、本やネットで調べてはみたものの、名前が分からないのですから、どうにもこうにもなりません。

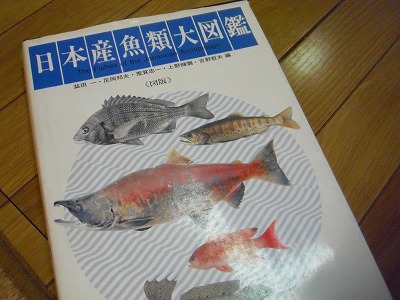

ちなみに、その本とは、

『日本産魚類大図鑑』なる本です。この本は、その名の通り、日本国内やその周囲に生息している魚の本です。もし、これに載っていない魚は、新種の魚と判断されるのです。

その本の内容ですが、

こんな感じです。実はこの本、専門書、学術書の範疇に入るものですが、一介の料理人の自分が持っているのは、水産学部卒の友人にもらったからです。

その友人は、今は全くの畑違いの仕事をしているので、2,3年前、自分に譲ってくれたのです。

この本を隈なく、見ていけば、先日の魚の名前が、恐らく見つかるはずです。もし見つからなかったら、晴れて新種の魚の仲間入りです。

その時は、名前を付けることになるのですが、実は一つ候補があるのです。“熱血料理人”が名付けた魚ということで、“ネッケツ”という名前にするつもりです。どんなもんでしょう?

最後までお読みいただきまして誠に有り難うございました。

もっと面白い記事へのモチベーションUPの為、ランキングに参加しております。

「面白かった」と感じていただけましたら、是非クリックして応援お願いいたします。

店主 志村 ![]()

![]()

久しぶりの鰆(さわら)と・・・

今朝の沼津の魚市場には、

沢山の“鰆(さわら)”が入荷していました。その横にも、

“鰆”が並んでいました。どちらも、静岡県御前崎産の“鰆”です。これまで、当ブログをお読みになって頂いている方はご存知かと思いますが、“鰆”は自分が好きで好きで堪らない魚です。

ちなみに、“鰆”に関するブログは、昨年の11月始めに、「これでもか!」と言うくらい書いてありますので、宜しかったら、お読み下さい。

これでも飽き足らない方は、こちらを。

そんな“鰆”ですが、1月の終わりを最後に、入荷はあっても仕入れることがなかったのですが、今日は久しぶりに仕入れることにしました。

これが、

今朝仕入れた“鰆”(二本)です。

仕入れたからと言って、在庫がなかったわけではありません。

恋焦がれてやまない“鰆”が買手がつかずにいるのですから、素通りできるわけがありません。また、そんな時は、決まって、市場のセり人が、電話を掛けてくるのです。今朝もそうでした。

時には、市場に行かない日ですら、電話もかかってきたこともあります。さすがに、そういう時は、心を鬼にして、セリ人にと言うより、“鰆”に三行半を突きつけるのです。この時は、まさに断腸の思いです。

帰りの道中、小躍りするほどの気分であったのは、言うまでもありません。

『佳肴 季凛』に戻って、切り身にしたのが、

こちらです。“鰆”を、全部切り身にし終えると、