三重県熊野産のめかじき

昨日、三重県熊野灘産のとらふぐ(天然)と共に入荷したのが、

めかじきで、かまの部分ということもあり、

刺身に出来る部分が少なかっただけでなく、思いの外、脂が乗っていたので、切身にして、

西京漬にし、焼物に使うことにしました。

かまの部分は、

煮付にするため、

片身のかまを、3つに包丁しておきました。

それでも、切り落しの部分もあったので、

本鮪(那智勝浦)、〆鯵と共に、丼に仕立て、昨日のお昼の賄いで、食べたのですが、〆鯵にした鯵は、鹿児島県産のもので、ただの三色丼ではなく、〆鯵の青、めかじきの白、本鮪の赤ということで、フランス国旗の配色を示すトリコロールにちなみ、トリコロール丼と名付けました。

今更ながら、その美味しさを語るまでもなく、あっという間に完食した次第ですが、三色の国旗で有名なものの一つがイタリア国旗で、トリコローレと呼ばれているのは、広く知られています。

その三色は、緑、白、赤で、それをモチーフに、

トリコローレ丼なるものも、賄い用に作ったことがあり、緑はアボカド、白は鰆(さわら)、赤は本鮪でした。

機会があれば、これらに次ぐ三色丼を作ってみようと思っている次第です。

今季初の岩牡蠣は、宮崎産

一般に出回る牡蠣(かき)は、真牡蠣と呼ばれ、秋から春までが旬で、3月末を最後に入荷が終わってしまいます。

そんなこともあり、普段通う沼津魚市場の貝類専門の売場に並ぶことはありませんが、明確な境はないものの、

3月の半ば過ぎから入荷してくるのが、

岩牡蠣で、この岩牡蠣の産地は、

宮崎県産でした。

走りということもあり、小さめでしたが、良さげなものを選り、

仕入れることにしました。

殻を開けると、

小さいながらも身入りは良く、色も乳白色をしており、

半分に包丁してから、

レモンを添え、

もみじ卸しと葱を入れたぽん酢と共にお出ししました。

今回は、生のものをお出ししましたが、軽く焼いてからお出しすることもありお召し上がり方はその都度、お客様のご希望を伺っています。

個人的には、焼いた方が好みで、「おすすめの食べ方は?」と訊かれると、焼を勧めており、焼くことで、水分がなくなり、旨味が凝縮されるからです。

また、コース料理をメインとしていることもあり、岩牡蠣は別途での御用意となるだけでなく、天然ものゆえ、入荷も約束出来ないこともあります。

真牡蠣が終わっても、岩牡蠣があり、食材の変化が四季の移ろいで、それこそが日本料理の良さであり、それを堪能して頂けると、料理人冥利に尽きること、この上ありません。

パック入りの牡蠣のサイズ

3月も終わりが近づき、この末で終わりとなる食材の一つが、牡蠣(かき)で、すが、秋から春まで出回る牡蠣は、真牡蠣というのが正式名で、生食用と加熱用があり、養殖されています。

個人的には、加熱して食べた方が好きですし、牡蠣本来の美味しさを味わえるので、仕入れる時は、専ら加熱用です。

加熱用だからと言って、生食用に比べ、鮮度が落ちることはありませんし、むしろ加熱用の方が旨味が濃厚で、その違いについては、いずれどこかでお話しさせて頂きます。

加熱用に限らず、生食用であれ、

普段通う沼津魚市場の売場では、色んなサイズが入荷し、産地は、広島県産や宮城県や岩手県産の三陸産で、味の違いをはじめ、どちらも似たり寄ったりですが、自分が仕入れることが多いのは、広島県産です。

もっとも大きいサイズが、

2キロ入りのもので、

量も多いことから、単価的には、もっともお値打ちです。

この次のサイズが、1キロ入のもので、これら以外には、

150グラムや120グラム入りのものがあり、

この形から、ロケットとも呼ばれており、量り売りゆえ、これらに入っているサイズは、大小まちまちです。

使い勝手の都合もあるので、

このように粒が揃ったものもあり、入り数は8ないし10粒で、選ってあるので、単価的には一番高いのですが、粒も大きいので、一番美味しいのは事実です。

冒頭でお話ししたように、牡蠣が出回るのは、あと僅かで、自分のような牡蠣好きの人にとっては、寂しい限りでなりませんが、四季というか季節を味わう日本料理の宿命だと思うことにしています。

ただ、名残を惜しんで、今月はかなりの頻度で、牡蠣を味わった次第で、これまたどこかでお話ししなくてはなりません。

真梶木(まかじき)の南蛮漬

このようなお弁当を御用意したのですが、口取りと呼ばれ、

焼物などを盛り付けたところに盛り付けたのが、

真梶木(まかじき)の南蛮漬でした。

お弁当で御用意する南蛮漬で、最も多いのが、 生の本鮪の南蛮漬で、

それ以外には、鱧(はも)の南蛮漬や、

御用意したことがあります。

ということで、真梶木の南蛮漬については、これまでお話ししたことがなかったので、今回のお話しは、その作り方についてです。

真梶木は、冬が旬の魚で、昨年の暮れから時々使っているのですが、南蛮漬に仕込んだ時の真梶木は、

千葉県勝浦産のものでした。

真梶木のように、大きな魚は、

筋の強い部分があり、

賽の目に、

包丁します。

これに、

薄塩をしたら、

片栗粉をつけ、

油で、

揚げます。

揚げたら、

熱湯を掛け、油抜きをしたら、

立て塩と呼ばれ、鷹の爪と海水程度の濃さの塩水につけた玉葱と共に、バットに入れたら、

土佐酢を注ぎ、

落としラップをし、冷蔵庫にしまっておき、明くる日には、味がしみるのですが、2,3日経った方が、味が馴染みますし、このままの状態でしたら、10日ぐらいは日持ちがします。

また、筋の強い部分の方が、ゼラチン質の旨味があるので、美味しく召し上がることが出来ます。

どんな食材でも、部位によっては、向き不向きの料理方法があり、その活かし方次第で、料理の味が左右されますし、南蛮漬のように、油で揚げてから味をつけるという仕込みをするからと言って、鮮度が落ちたもので作っては、本当の美味しさを味わうことは出来ません。

“食材に勝る味付けなし”という格言がありますが、どこまでいっても料理は、素材ありきゆえ、素材の追求だけは怠るわけにはいかないのです。

仕入れあり、バスあり、お弁当の仕込みあり

今日は、沼津魚市場に仕入れに行ってきたのですが、昨日お話ししたように、バスツアーの団体のお客様がお見えになるので、

仕入れも、

鯵(富山産)をはじめ、最小限に留め、この他の仕入れを終えたら、魚市場から帰ることにしました。

【佳肴 季凛】に戻ったら、

仕入れてきた魚を冷蔵庫にしまい、出汁を引くなどのルーチンの段取りを終えたら、

バスツアーの御客様の料理の盛り付けを始めたのですが、今日のお客様は、人数が多いので、

料理によっては、

分かりやすくするため、テーブル席と、

盛り付けの目安がついたら、

魚の仕込みをすることにした自分に対し、

女将兼愛妻(!?)の真由美さんは、

小鍋の盛り付けをしてくれ、今日の小鍋は、ひじきと野菜の小鍋仕立てで、雑穀(玄米、押麦、黒米、小豆、あわ、ひえ、きび、)をはじめ、約20種類の食材が入っています。

この小鍋は、マクロビオティック(玄米菜食)を基本に据えた“身体に優しい、美味しい日本料理”を信条とする当店のマストアイテムとも言うべき料理の一つでもあります。

そして、自分は、小肌(佐賀産)を仕込んだら、

鯵の下拵えをし、その鯵を、

真由美さんが水洗いと、

まな板周りの掃除をしてくれ、その後、

カウンターの御席のセットをしてくれました。

そうこうしていると、御来店時間も近づき、

御座敷、

テーブル席、

カウンターと、 全てのセットが整い、このような状況ゆえ、

玄関先には、

“お詫び”を掲げておき、

ご到着を待つばかりとなりました。

そして、バスのご到着と共に、店内は、一気にバタバタモードとなったものの、

全ての料理を無事にお出しし、ご出発時間となり、

いつものように、お見送りをした後は、

♬お片付け~、

お片付け~、

さぁさ、皆でお片付け・・・♬

その合間に、自分は、第一木曜日ということもあり、

2時過ぎからは、地元のローカルFM局による、旬の魚に関する電話インタビューがあり、今日は、黄肌鮪(きはだまぐろ)についてお話ししました。

片付けが終わったら、明日、明後日の法事用のお弁当の仕込みをすることにし、

真由美さんには、煮物用の野菜の皮剥きや、

揚物などを仕込んでもらったり、

自分は、真梶木(まかじき)の南蛮漬などをカップに盛り付けたり、

焼物用の銀鱈の西京漬に串を打ったりしておき、殆どの準備が終わりました。

そして、夜の営業が終わったら、真由美さんが、

テーブル席に折を並べてくれ、自分は、

玉子焼の鍋などを用意しておきました。

ようやく、長い一日が終わったのですが、明日のお弁当の仕上がり時間が早いので、この辺りでお暇(いとま)させて頂きます。

かんぴんたんにすべくガードの強化

先日、秋刀魚の丸干しをさらに乾燥させた“かんぴんたん”に再挑戦していることをお話ししましたが、

先日は烏(からす)の餌食でしたが、今日は猫の餌食になってしまいました。リスクは承知とは言え、悲しいというか、悔しいというか・・・。

そんなこともあり、

網を上下、各2枚にし、

完全防備のカードを施してから、再び干すことにしたように、これなら無事に、仕上がることが出来そうです。

とは言え、油断は禁物ゆえ、注視も必要ですし、これからの時季は、雨の日も増え、ただ干すだけのことですが、美味しいものを作るためには、手間暇を惜しむわけにはいきません。

☆★☆ ラジオエフ 『うまいラジオ』に出演中 ★☆★

毎月第一木曜日 昼2時頃から、ローカルFM局ラジオエフの番組『うまいラジオ』で、旬の魚について、店主兼“熱血料理人”の自分が、熱く語ります。

3月は、7日(木)の予定です。

放送エリアは限られますが、お時間のある方は、是非、お聴き下さい。

月初めにして、週末の仕入れ

3月初日の今日は、沼津魚市場に仕入れに行って来ましたが、最初に向かったのが、

この売場でした。

この売場に最初に向かったのは、

三重県熊野から、この天然のとらふぐが届くことになっていたからで、

自分宛の荷物と思しき発泡スチロールを見つけ、中を確認すると、

長旅の疲れもなく、無事となれば、お約束の萌え燃え・・・

車に積んだ後、別の売場に行くと、

沼津産の真鰯が入荷しており、

中を確認すると、

『鰯の丸煮』にするのに、良さげなサイズで、1ケース(5キロ)に46~47尾入っており、2ケース仕入れることにし、真鰯の山の隣には、

島根県産の鯵が入荷しており、

1ケース仕入れることにし、鯵は3キロで、25~26尾入りのものでした。

真鰯と鯵は、

そのまま台車に乗せ、売場の職員が運んでくれ、別の売場に行くことにしました。

そして、

広島産の牡蠣(加熱用)や、

若布などの食材や冷凍ものを仕入れたら、

この問屋で、

伊豆産の本山葵を仕入れ、最後に、

厨房道具専門店で、ラップなどの消耗品を買い、魚市場から帰ることにしました。

【佳肴 季凛】に戻ったら、出汁を引くなど、ひととおりの段取りを終えたら、

小肌(佐賀産)の仕込みから始め、

鯵、

真鰯の下拵えに取り掛かり、

自分の隣では、女将兼愛妻(!?)の真由美さんが、

鯵と、

真鰯の水洗いをしてくれ、その頃までには、

小肌も仕上がっていました。

真鰯の後は、

真打ちのとらふぐを取り出し、

締めてから、

血抜きのため、しばらく海水につけておきました。

その間に、焼いてから出汁を取るため、

鯵を真鰯の頭を、半分に包丁して終えたら、

とらふぐを卸すと、

お腹からは、十分に成長した白子がたわわ・・・♬

卸し終えたら、真由美さんが水洗いしてくれ、

自分が手直しをし、これで、全ての魚の下拵えが終わったので、

真由美さんがまな板周りやシンク、

床も掃除してくれている間に、

とらふぐを拭き上げておきました。

そうこうしていると、ランチの営業時間となり、合間を見ながら、

水洗いした真鰯を鍋に並べてもらったら、

水と酢を注ぎ、

超々弱火で、火に掛けておき、鯵と真鰯の頭と、鯵の中骨も焼いておいたのですが、

その数、両方で約120本分。

そして、ランチの営業時間も終わったこともあり、お昼を食べることにしたのですが、

雑穀御飯(玄米、押麦、黒米、小豆、あわ、ひえ、きび)、具沢山の味噌汁と共に、真鰯を塩焼にし、クオリティチェック。

こうして、月初めの週末の半日が終わっただけでなく、3月が始まったのでした。

かんぴんたんに再チャレンジ

先日、秋刀魚(さんま)の丸干しをさらに乾燥させたかんぴんたんについてお話ししましたが、悲しいことに、仕上がりを待たず、烏(からす)の餌食になってしまいました。

餌食になってしまったのは、

網でガードしていなかったからです。

あまりに悔しかったので、再挑戦というより、リベンジすることにし、

昨日、沼津魚市場で仕入れてきたのですが、いくらか小さめで、

前回と同じ千葉県産で、

大きめの10本を選り、

干しておくことにし、今回は、最後までガードしておきます。

かんぴんたんにチャレンジ

先日、秋刀魚の丸干しのお話しをしましたが、その丸干しを、さらに乾燥させたものが、三重県の方言で、かんぴんたんと呼ばれ、かんぴんたんとは、完全に干からびた状態のもので、漢字では、寒貧短と書かれているとのことです。

秋刀魚の丸干しの存在を知って以来、興味があり、

かんぴんたんを作ってみることにしました。

作り方は、

ただ干すのみですが、

猫や烏の餌食とならないように、しっかりとガードしましたが、丸干しの時点で、かなり乾いているので、その可能性は低いものの、念には念を入れておきました。

夜になったら、

盆ざるに乗せ、冷蔵庫の風をあてて、乾かしています。

かんぴんたんは、丸干し同様、焼いてというか、炙って、そのままでも美味しいらしいのですが、お茶漬けにするのが、通好みらしく、ともかく仕上がるのが、待ち遠しい限りでなりません。

☆★☆ ラジオエフ 『うまいラジオ』に出演中 ★☆★

毎月第一木曜日 昼2時頃から、ローカルFM局ラジオエフの番組『うまいラジオ』で、旬の魚について、店主兼“熱血料理人”の自分が、熱く語ります。

2月は、7日(木)の予定です。

放送エリアは限られますが、お時間のある方は、是非、お聴き下さい。

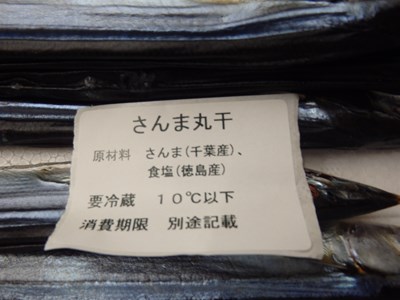

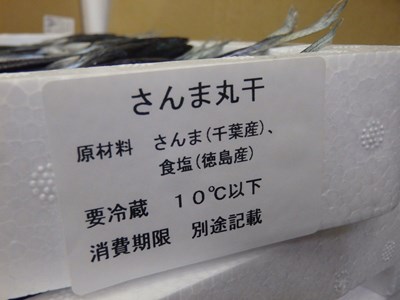

秋刀魚(さんま)の丸干し

普段通っている沼津魚市場には、

練物、干物、塩蔵品などを扱っている問屋があります。

先日、この問屋を覗くと、

千葉県銚子産の秋刀魚の丸干しが、

並んでいました。

秋刀魚というと、夏の終わりから秋にかけて入荷し、脂が乗ったものを塩焼にするのが定番ですが、秋刀魚の丸干しは、11月の終わり頃から水揚げされる脂の抜けた“枯れ秋刀魚”で作るものです。

自分が、秋刀魚の丸干しを初めて食べたのは、4、5年前のことで、天然のとらふぐの仕入れ先の一つでもある三重県熊野の魚屋さんからの頂き物でした。

それ以来、秋刀魚の丸干しの美味しさを知ったのですが、ご存じのように、この2,3年は、秋刀魚の不漁が続いていたこともあり、なかなかその美味しさに与(あずか)る機会がなかったのですが、久々に目にしたこともあり、賄い用に買った次第です。

丸干しですので、

串を打ち、

焼くだけです。

そして、今日のお昼に、

賄いで食べたのですが、マクロビオティック(玄米菜食)を自らの料理の基本に据えていることもあり、雑穀御飯が主食で、玄米、押麦、黒米、小豆、粟(あわ)、稗(ひえ)、黍(きび)が入っています。

また、酒の肴にしたこともあり、

否が応でも、熱燗が進んでしまいました。

昨今、脂のあるものが好まれがちですが、脂の無い秋刀魚だからこそ、丸干しの美味しさがあり、丸干しの秋刀魚には、秋ではなく冬という字をあてたいくらいだけでなく、秋刀魚の別の美味しさを、多くの方に知って欲しいこと、この上ありません。

☆★☆ ラジオエフ 『うまいラジオ』に出演中 ★☆★

毎月第一木曜日 昼2時頃から、ローカルFM局ラジオエフの番組『うまいラジオ』で、旬の魚について、店主兼“熱血料理人”の自分が、熱く語ります。

次回は、2月7日(木)の予定です。

放送エリアは限られますが、お時間のある方は、是非、お聴き下さい。