頂きものの三重県安乗産の鰤(ぶり)で仕込んだ西京漬

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3634回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

昨日、「おはよう御座います 。お世話になります。少しですが、ブリを送りました、どうぞ宜しくです 。」というメッセージがあり、あくる日の今日、

宅配便で届きました。

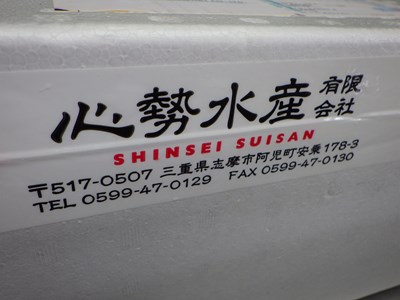

送り主は、天然のとらふぐの仕入れ先の一つでもある三重県安乗(あのり)の魚屋さんで、

沼津魚市場の問屋とも取引があるので、とらふぐ以外の魚なども仕入れたことがあります。

鰤の実際の状態は分からないものの、ここ最近のこの魚屋さんのSNSの投稿を見る限り、十分脂が乗っていることが分かっていたので、半身をコース料理の西京焼にすることにしました。

ということで、

冷凍庫から、

【西京漬】用のノルウェー産の鯖(さば)を出し、

扇風機の風をあてること、20分足らずで包丁が入るようになったので、

腹骨の一部をすき取ったら、

上(かみ)と下(しも)に包丁したら、

脱水シートに挟み、冷蔵庫へ。

届いた発泡スチロールからを開け、

鰤を取り出すと、

活〆にされていたことが分かりました。

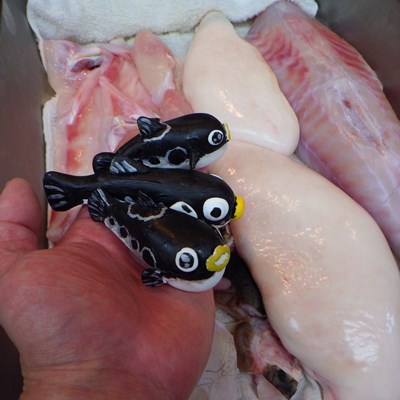

すると、ジャンボちゃんとふぐ子ちゃんがやって来て、

「おはようございます、親方♬鰤を仕入れるなんて、珍しいよね。」

「おはよう。っていうか、普段の行いが良いから、もらったの。」

「えっ~、凄いじゃん!普段の行いが良いかどうかは分からないけど・・・。(笑)」

![お前・・・センスあるよ - なんて言ったの?へのボケ[1666922] - ボケて(bokete)](http://d13n9ry8xcpemi.cloudfront.net/photo/odai/400/12dd5af0c8e1ca08cc710ec2fc083d6e_400.jpg)

「あはは・・・。僕たちと比べてもいい?」

「熱烈歓迎!」

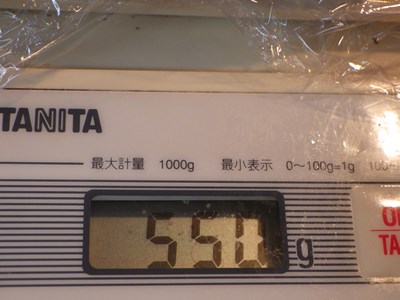

「長さ的には同じだけど、目方は?」

「もらい物だから、分からないけど、自分の感覚からすると、6キロぐらいかな?ジャンボちゃん達は4129(良いふぐ)グラムだから、鰤の方が大きいね。」

「あと一つ訊いてもいい、親方?」

「何?」

「鰤って、大きくなるにつれて、名前が変わるから出世魚なんだよね。」

「間違ってはいないけど、必ずしも正解というか、100点満点の答じゃないよ。」

「え゛っ~!?」

「出世魚って、歴史上のある人物になぞらえているんだよ。」

「初耳学!誰、だれ?」

「豊臣秀吉だよ。」

「理由は?」

「豊臣秀吉は、元々、武士の生まれではないのは、知っているよね?」

「農民ってことになっているって、歴史の授業で教わったよ。」

「イエ~ス!所説あるけど、それは抜きね。その時の名前は?」

「日吉丸。その次が、木下藤吉郎、羽柴秀吉、豊臣秀吉。」

「何回、変わった?」

「4回。」

「農民の生まれで、天下統一を成し遂げて、武士の頂点になったわけだから、大出世だよね。」

「うんうん。」

「となると、出世魚っていうのは、4回名前が変わらないと、厳密に言うと、出世魚じゃないんだよ。」

「で、鰤は?」

「東日本と西日本では、呼び方に違いがあるけど、東日本の場合、ワカシ、イナダ、ワラサ、ブリって変わるよ。」

「ワカシは聞いたことがないけど、他はあるなぁ。」

「ワカシは市場価値が低いから、流通するケースは少ないね。でも、沼津の魚市場は漁港もあるから、水揚げされて、売場にも並んでいるよ。」

「ほぉ~。」

「あと、出世魚は、成長するにつれて、市場価値つまり値段が高くなるのも、大事な点だね。」

「じゃあ、僕や私たちは?」

「一般的には、とらふぐだよね。でも、大きさによって、チビとら(0,5キロ以下)、並とら(0,6キロ以上2,5キロ未満)、BIGちゃん(2,6キロ以上4キロ未満)、ジャンボちゃん(4キロ以上)って、自分は呼んでいるよ。」

「親方の中では、とらふぐは出世魚なんだね。ふぐに萌え燃え・・・

「そうだね。時間も押しているから、授業はこの辺でおしまいね。」

「はぁ~い♬」

ちょっと長めの脱線になってしまいましたが、再び本線に戻ります。

鱗が細かい鰤は、

包丁を使うすき引きという方法で、鱗を取り除いてから、頭を落とし、水洗いしたのち、 三枚に卸しました。

予想通り脂が乗っていたので、西京漬にするため、

切身にし、残りの半身は、

皮に包丁目を入れたら、

バーナーで炙り、

粗熱を取るため、

すぐに返し、しばらく、このまま冷蔵庫へ。

鰤の下処理が終わったら、掃除をし、ランチの営業に備え、ランチの営業の合間を見ながら、

出汁を取るため、頭や中骨を焼いておきました。

ランチの営業が終わったら、

酢飯の上に、鰤、

蛍烏賊(ほたるいか)を乗せ、ハーフ&ハーフ丼を作り、

堪能し、しばし休息。

夕方になり、夜の営業の準備をしながら、

切身の部分は、西京漬にし、

小さめの切り身は、娘達のお弁当用にしたり、

あらの部分も、

西京漬にし、おまけアイテムや後々の賄いとなります。

鯖も同様にし、

どちらも冷蔵庫へ。

また、娘達の夕飯に出してあげると、

大満足のようでした。

元々はSNSで繋がり、 その後、縁あって、取引させてもらうようになり、さらには、お互いの行き来が出来ることは、何よりも尊(とうと)いことで、“袖振り合うも他生の縁”という諺(ことわざ)があるように、人との縁を大事にしていきたいものです。

白子入りのジャンボちゃんこと、超特大の天然とらふぐ(三重県熊野産)

料理が好きで、料理人になって、3分の1世紀にして、誰が名付けたのか、熱血料理人。

そんな料理への想いや日々の様子を、 熱血料理人の店主・志村弘信が3627回目の今日も認(したた)めます。

今朝、 沼津魚市場に着き、

一番最初に向かったのが、

こちらの売場でした。

売場には、

自分宛の荷物が、三重県熊野から届いており、

中に入っていたのは、天然のとらふぐで、活締めにしたのち、氷詰めする前の写真が、

こちらです。

無事に届いたことに、ひと安心すると共に、萌え燃え・・・

萌え燃え・・・

売場に目を移すと、

担当者が、

神津島産の葉血引(ハチビキ)の仕分けをしており、「季凛さん、赤鯖(アカサバ)どうでしょう?」と、訊かれました。

ちなみに、標準和名がハチビキなのですが、沼津魚市場をはじめとする周辺では、赤サバと呼ばれており、

今日の場合、8キロ目安の4本入の仕分けで、

1,9キロの1本を選(よ)り、他の仕入れをしたら、

今朝の仕入れが終わりました。

【佳肴 季凛】に戻り、

ルーチンの段取りと仕込みをしながら、

お弁当を仕上げたら、

魚の仕込みの開始です。

最初に、

葉血引の下処理から始め、

鱗を取ったら、まな板に乗せると、

ジャンボちゃんとふぐ子ちゃんがやって来て、「おはようございます♬ふぐ命の親方なのに、どうして、ふぐから卸さないの?」

「それは、後で教えてあげるから、下がっていて。」

「はぁ~い。」

頭を落とし、水洗いをし、三枚に卸したら、

皮目をバーナーで炙ったのち、

粗熱が取れたら、キッチンペーパーに挟み、冷蔵庫へ。

そして、真打のジャンボちゃん(リアル)が登場すると、

再び、2匹がやって来て、「今日のリアルジャンボちゃんは、何キロ?」

「今日のは、

4,1キロだよ。」

「じゃあ、うちらの目方の4129(=良いふぐ)グラムと、殆ど変わらないじゃん!何だか、親しみが湧くなぁ。」

「これから、卸すんだけど、

葉血引を最初に卸したのは、

まな板を洗わずに、ふぐを卸せるからで、そうすれば、洗う手間がなくなるでしょ?」

「なるほど~。仕事は、段取り八分って言うもんね。」

「気の利いたことを知っているじゃん。離れていてね。」

「はぁ~い。」

卸し始めると、

白子と思しき生殖腺が現れ、

たわわ・・・。

そもそも、とらふぐはオスとメスで成長のスピードが違うので、大きいとらふぐの殆どがメスで、オスの数は少なく、自分の経験からも、ジャンボちゃんのオスはレアケースと言えます。

ちなみに、ジャンボちゃんというのは、“ふぐに魅せられし料理人”の自分が天然のとらふぐへの想いを込めて、名付けたものです。

また、白子同様、

肝臓も大きく、これだけを見ると、つい口にし、痺れてしまい、命を落とした人が多いのは、分かるような気がします。

卸し終えたら、

女将兼愛妻(!?)の真由美さんが水洗いしてくれたら、

自分が手直しをし、

拭き上げ、

下処理が終わったら、

まな板周りと、

カウンター内の掃除をし、

ランチの営業に備えました。

今度は、

チビふぐ三羽烏だけでなく、

三度(みたび)、ジャンボちゃんとふぐ子 ちゃんがやって来て、「やったね、親方!良かったじゃん。」と、大歓声。

そして、白子の目方を量ることにし、

一対のうちのひとつは、

550グラムで、

その連れは、

394グラムで、合計944グラムです。

総目方が4,1キロですので、白子の割合は23%となり、まさに泳ぐ生殖腺としか言いようがありません。

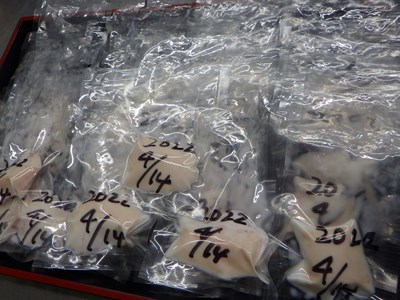

一度には使いきれないので、

30グラム程度に包丁したら、

真空パックしたのち、冷凍庫へ。

梅雨ぐらいまでの間に入荷する天然のとらふぐには、今日のような白子入りのものが多いので、次回の仕入れにも期待していますが、そればかりは、神ならぬ、ふぐのみぞ知るなのです。

明日と明後日のお弁当の仕入れと仕込み

料理が好きで、料理人になって、3分の1世紀にして、誰が名付けたのか、熱血料理人。

そんな料理への想いや日々の様子を、 熱血料理人の店主・志村弘信が3625回目の今日も認(したた)めます。

今朝は、

沼津魚市場で、

静岡県焼津産の鯵(あじ)などを仕入れ、鯵を仕入れたのは、明日と明後日のお弁当の揚物に使うためです。

二日分のお弁当の仕込みにはじまり、定休日明けゆえ、他の仕込みも多く、いつも以上の覚悟で、 仕込みを始めました。

出汁を引くなどのルーチンの仕込みをしながら、 鯵の下拵えに取り掛かり、

鱗と、

ぜいごと呼ばれる尾の付け根の硬い部分を取り、

頭を落とし、はらわたを抜くと、

女将兼愛妻(!?)の真由美さんが、 水洗いをしてくれました。

また、焼いてから、出汁を取るため、頭と中骨の下処理をしたら、

焼台へ。

その後、真由美さんは、

お弁当に使う海老の酒煮(さかに)の海老の背わたを取ってくれたのですが、

二つに分けてあるのは、明日と明後日のものと、今週末のお弁当のものです。

背わた取りと同時進行で、

自分は、尾の先端を切り落としておきました。

先端を包丁でしごいてから、切り落とすことによって、加熱しても、黒くなりにくくなり、仕上がりが綺麗になるので、このような手間を惜しむわけにはいきません。

週末の分は、

金曜日まで、冷凍庫にしまっておきました。

その後、

鯵を三枚に卸したのですが、

明日と明後日のお弁当用、

来週末のバスツアー用、

その他用と、使い勝手に応じた卸し身にし、お弁当用以外のものは、

真空パックしたのち、冷凍庫へ。

鯵の下拵えが終わったので、

まな板周りとカウンター内を掃除し、

先ずは、今日の仕込みの第1ステージクリア。

その後、真由美さんが、

鯵に打粉をしてくれ、

明日と明後日用に分けて、冷蔵庫へ。

そうこうしているうちに、ランチタイムの営業時間となり、仕込みは水入り。

ランチタイムのラストオーダーも近づいたので、

お弁当用の煮物の仕込みをすることにしました。

野菜の皮剥きをしてくれるのは、真由美さんで、剥いたそばから、自分が、

包丁していき、この切り方を乱切りと呼んでいます。

乱切りにするのは、表面積が大きくなり、火が通りやすくなり、その結果、味がしみやすくなるからです。

すると、

チビふぐ三羽烏がやって来て、

「親方、人参の皮はどうするの?あと、牛蒡(ごぼう)の半端もあるけど・・・。」

「これらは、細かく包丁しておき、賄い用のカレーに使うんだよ。」

「そう言えば、賄いだけじゃなくて、食事に見えたお客さんも、差し上げているよね。」

「そうそう。」

「他にも色々入っているよね。」

「ともかく、物を捨てるというか、粗末にするのは、嫌だから、必ず使い切ることにしているし、大事なことだからね。そんなことより、仕込みに追われているから、今日はここまでね。」

「はぁ~い。仕込み、頑張ってね。」

その後、煮含めた煮物(人参、牛蒡、蒟蒻、つくね)は、

粗熱が取れたら、

明日と明後日用に分け、冷蔵庫へ。

さらに仕込みは続き、

西京焼にするサーモンに串を打ち、明日と明後日用に分けておきましたが、唯一、明日の分だけなのは、

筍御飯用の筍と油揚だけでした。

全ての仕込みが終わったら、休憩を取り、夜の営業が終わったら、

個室に折を並べておき、

厨房には、お弁当用の道具を準備し、休み明けの一日が終わったのでした。

2022.4.12|お弁当 魚 野菜・果物(フルーツ) |permalink|コメントはまだありません

葉血引(ハチビキ)の色持ち

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3624回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

基本的に朝食を食べることのない自分ですが、今朝は、

葉血引(ハチビキ)丼を作り、食べることにしました。

朝食を食べない生活になったのは30年前で、料理の道に転がりこんだ時とほぼ同じです。

また、お腹が空いている時にしか食べないとは言え、普段の食事は、基本的に一日二食の昼と夜のみで、そういう食生活で12~18時間、仕事をするので、低燃費とも言えるかもしれません。

すると、ミニふぐがやって来て、

「おはよう、親方♬これ、美味しそうだねぇ。」

「おはよう。美味しそうじゃなくて、美味しいの!」

「食べてないのに、何でわかるの?」

「お客様にお出しする前に、必ず味見をするし、木曜日には、

蛍烏賊(ホタルイカ)とのハーフ&ハーフ丼にして、食べたからね。その日は、

法事の御席で、葉血引、しょうさいふぐ、湯葉の三種盛りをお出ししたんだけど、

三匹のチビちゃん達は、『いいじゃん、いいじゃん。食べたい』の連発だったよ。」

「3匹のチビちゃん達がグループLINEで投稿していて、結構盛り上がっていたもん!」

「へぇ~。若者は、色々と早いね。」

「親方は、半世紀歳でしょ?」と、言われたので、

このスタンプを送ると、

「言いたいことはわかるんだけど、『いいね!』にしておくね。」

「はいよ。若者言葉は、また教えてもらうことにして、ここからは、色々話すから、下がっていてね。」

「はぁ~い♬」

そもそも、これら一連の投稿の葉血引は、

先週の水曜日に仕入れ、今日で5日目になるとは言え、ここまでの色持ちがして、身の状態が良いとは予想だにしていませんでした。

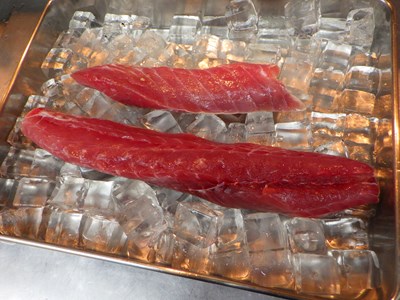

今日の朝ごはんにする前の柵(さく)が、

こちらで、血合いの部分は、

このような状態でしたが、表面を包丁し、皮を引くと、

鮮やかな赤い色をしており、

英語で言うところの“Ruby Fish”そのものです。

ここまで色持ちするのは、初めてのことで、その理由の一つが個体差で、5,0キロというのは、葉血引の中でも、かなり大きいサイズで、魚そのものに力があり、それが色持ちにつながります。

もう一つの理由が、卸した時に、先程のブログにも書いてあるように、

血抜きをして、

半身は骨付のまま、卸さずに氷詰めしておいたことだと、思っています。

葉血引の赤い色は、鮪(まぐろ)や鰹(かつお)のようなヘモグロビンの色の起因するものではなく、色こそ赤でも、身質は白身そのものです。

ただ、魚の鮮度を落とすのは、血を含む内臓などですので、その下処理が重要なことを改めて知りました。

料理の道に転がり、3分の1世紀が経ちますが、知らないこともまだまだあり、精進の余地は、大いにありです。

5,0キロの特大の葉血引(ハチビキ)

料理が好きで、料理人になって、3分の1世紀にして、誰が名付けたのか、熱血料理人。

そんな料理への想いや日々の様子を、 熱血料理人の店主・志村弘信が3619回目の今日も認(したた)めます。

今朝、沼津魚市場に着くと、

伊豆七島( 伊豆大島、利島、新島、神津島、御蔵島、八丈島、三宅島)を漁場(ぎょば)とする魚の仕分けをしており、沼津魚市場では、これらの漁場を島周りと呼んでいます。

その中に、

葉血引(ハチビキ)がいたので、良さげなものを選(よ)り、

秤にかけると、

5,0キロで、葉血引としては、かなり大きいサイズです。

その後、売場には、

葉血引をはじめ、

目鯛(メダイ)、

勘八(カンパチ)、

縞青鯛(シマアオダイ)などが並んでいました。

仕入れを終え、【佳肴 季凛】に戻り、仕込みを始めると、ジャンボちゃんとふぐ子ちゃんが、

やって来てました。

「親方、おはようございます♬葉血引じゃん。」

「おはよう!そうだよ、よく知っているね。」

「 時々、仕入れているのを、ブログやSNSで見ているもん。 刺身にしたのを見ているけど、美味しそうだよね。」

「美味しいよ。個人的には、色んな意味で好きな魚だね。面白いことに、沼津では、葉血引ではなくて、赤鯖(アカサバ)って呼ばれているんだよ。」

「え゛っ~!?」

「自分も知らなくて、セリ人に、『葉血引って、どれくらいの値段なの?』って訊いたら、『・・・!?』って顔をされて、『あそこの金目鯛(キンメダイ)を細長くしたような赤い魚だよ。』って、指を差したら、『あっ、赤鯖ね。』って、言われたことを、覚えているよ。」

「ふぅ~ん。でも、何で赤鯖?」

「色々と調べたけど、分らず仕舞い。葉血引のことは、また教えてあげるから、撤収、撤収。」

「はぁ~い♬」

一般的な魚のように、葉血引も鱗を引くのが、

最初の下処理で、これぐらいのサイズとなると、

コンタクトレンズぐらいのサイズです。

鱗を取り除いたら、頭を落とし、はらわたを抜き、水洗いしたら、

水洗いしたら、

三枚に卸しました。

これぐらいのサイズとなると、尾の部分などは筋が強くなり、刺身には不向きですので、

あえて切り落とし、卸し身の方も同様です。

骨付の身は、

針金を入れ、鮮度落ちを防ぐため、血抜きをしてから、

キッチンペーパーに包んで、軽めの真空パックをして、氷詰めにしておきました。

普段使うような2~3キロぐらいのものなら、皮目をバーナーで炙るのですが、今日のようなサイズの葉血引だと、皮も硬くなるので、皮を引いて使うため、

そのまま、冷蔵庫へ。

頭や骨などは、焼いてから出汁を取るため、

下処理をし、

かまの部分(賄い&おまけアイテム用)と、

尾(お弁当用)の部分は、

有機JAS認証済の西京味噌をベースにしたお手製の西京味噌と共に、

真空パックしておき、冷蔵庫へ。

今日入荷があった葉血引の中で、自分が仕入れたものが一番大きいもので、どんな魚であれ、大きいものはワイルド感があるだけでなく、旨味も豊富ゆえ、惹かれしまいます。

手に取った葉血引が一番だったのは、その想いが通じたのかもしれません。

葉血引(ハチビキ)や浜鯛(ハマダイ)等のかまの西京漬

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3616回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今日は沼津魚市場に、

仕入れに行って来たのですが、定休日前ということもあり、鮮魚つまり、生の魚介類の仕入れは皆無で、鮮魚の仕入れ無しは想定内のことでした。

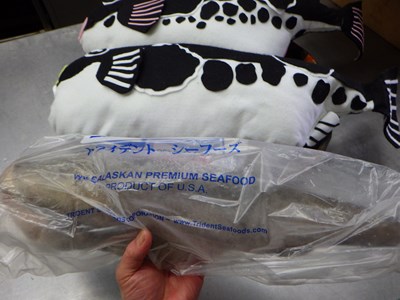

というのもの、仕入れるべき魚は、

【西京漬】用の銀鱈(アラスカ産)と鯖(ノルウェー産)だけだからです。

一昨日の金曜日の時点で発注しておき、売場のバックヤードに行くと、

自分用の銀鱈(ぎんだら)と鯖(さば)を、

積んだら、

雨で濡れないように、

養生して、魚市場から帰ることにしました。

【佳肴 季凛】に戻ったら、

銀鱈を冷凍庫にしまおうとすると、ジャンボちゃんとふぐ子ちゃんがやって来て、

「銀鱈って、こんな風になっているんだ~。親方、いくつ入っているの?」と訊くので、「1ケースに11~12本入っていて、1本が2キロくらいかな。比べてみる?」と言うと、

「並べて、並べて~。」と、当社比ならぬジャンボちゃん比。

そんなやり取りを終え、

銀鱈だけでなく、鯖も、

冷凍庫にしまいました。

ところで、昨日は、鯖の【西京漬】の仕込みをしたのですが、今日のお話しの本題はここからです。

冷凍庫から出した鯖を、盆ざるに乗せ、

扇風機の風をあてること20分で包丁が入るようになり、

腹骨の一部を欠いたら、

上(かみ)と下(しも)に分けておき、腹骨を一部を取り除くのは、苦玉とも呼ばれる胆のうの跡が残っていると、食べた時に、食味を著しく損ねるからです。

また、冷凍庫か出しておいた葉血引(はちびき)、浜鯛(はまだい)、頭鰤(つむぶり)のあらの部分のうち、

かまだけを西京漬にするため、

鯖と一緒に脱水シートに挟んでおき、冷蔵庫へしまっておきました。

頭というか、目玉の部分は、

出汁を取るため、

焼いておいたものの、つまみ食いをしてしまい、特に目の周りをしゃぶりついてしまいます。

3時間ほど冷蔵庫にしまったのち、

有機JAS認証済の西京味噌をベースにしたお手製の西京味噌と共に、

真空パックしておきました。

鯖は、ランチメニューやギフト用で、かまの西京漬は、おまけアイテムだったり、自分達の賄い用です。

切身には切身の良さがありますが、先ほどの目玉の周りの部分は、切身にはない味わいがあり、かまの場合、骨から出る旨味が何とも言えません。

こういうことをお話ししていると、近いうちの賄いが、西京焼になるのは、ほぼ間違いないでしょう。

☆★☆ 【コエタス】 ★☆★

当店のお取り寄せや通販の商品などを召し上がった方々が、

【コエタス】というサイトで、投稿して下さっています。ご興味、ご関心がある方は、御覧下さい。

お弁当の揚物用のさばふぐと鯵(あじ)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3606回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今朝、沼津魚市場に行くと、

桜海老(さくらえび)で有名な静岡・由比の魚屋に注文しておいたさばふぐが、

用意されており、さばふぐは、お弁当や会席料理の揚物に使います。

その後、

別の売場で、

福岡県の鯵(あじ)を仕入れ、

さばふぐ同様、鯵もお弁当の揚物用です。

鯵は、鱗(うろこ)とぜいご(尾の付根にある硬い部分)を取り除き、、

はらわたを抜いておき、頭は、

焼いてから出汁を取るため、割っておき、鯵が終わったら、

さばふぐの下処理をすることにしました。

さばふぐを持って来たら、

当店のゆるキャラの“ふぐファミリー”がやって来て、「僕たちとは、色が違うね~。」とか、「そんなには大きくならないらしいよ。」とか、「卸し方も違うって、親方がブログに書いていたよ。」とか、・・・・・。

さばふぐは、 頭の付根に包丁を入れ、

背びれと尻びれを切り落としたら、

頭ごと皮を剥(む)き、この方法をぐる剥きと呼んでいます。

剥き終えたら、

水洗いをし、

拭き上げたら、

唐揚用に包丁し、

冷蔵庫へ。

さばふぐを水洗いしている隣では、

女将兼愛妻(!?)の真由美さんが、身だけでなく、

頭の水洗いをしてくれていました。

さばふぐの仕込みを済ました自分は、

鯵を三枚に卸し、

明後日のお弁当や会席料理の揚物用の分は、キッチンペーパーに挟んで、冷蔵庫へ。

全て揚物に使うことはせず、

〆鯵も仕込み、

〆鯵の仕込み方については、こちらをお読み下さい。

ランチの営業時間も近づきつつあったので、

まな板周り、

カウンター周り、

側溝を掃除しました。

そして、ランチの営業の合間を見ながら、

鯵の頭や中骨を焼いたり、冷凍するため、、

鯵も、

さばふぐも、真空パックしておいたのでした。

☆★☆ 【コエタス】 ★☆★

当店のお取り寄せや通販の商品などを召し上がった方々が、

【コエタス】というサイトで、投稿して下さっています。ご興味、ご関心がある方は、御覧下さい。

水揚げが増えてきた葉血引(ハチビキ)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3604回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今朝、沼津魚市場に行くと、

地物の魚を扱う売場には、

下田産の目鯛(メダイ)と、

葉血引(ハチビキ)が並んでいました。

地物というと、いつでも水揚げがあるように思われたりしますが、そのようなことは全くなく、葉血引も然りで、地物の葉血引は、目鯛や金目鯛の外道として水揚げされるもので、必然的に入荷が少ない魚でもあります。

ですので、

札をご覧頂くと、

同じ漁師だということがお分かりになると思います。

また、目鯛や金目鯛同じ様な処理を施して、持って来るので、他の産地から送られてくるものよりも、かなり状態が良いのです。

一年を通じて水揚げされる金目鯛や目鯛に対し、その外道の葉血引は、冬場の水揚げが少なくなることが多く、今年になってからは、あまり見ていませんでしたが、今月になってからは、目にするようになり、先週の金曜日も、今日ぐらいの水揚げがありました。

そんな今朝は、

1,9キロのものを、

仕入れ、

常の下処理をし、

三枚に卸したら、

刺身用にするため、バーナーで皮目を炙り、

粗熱が取れたら、

冷蔵庫へ。

残りの半身は、

弱めに真空パックをし、氷詰めにしておき、今日のような状態の葉血引なら、4、5日は、身持ちがします。

今日のように、寒い日もありますが、魚市場に通う身としては、魚市場が歳時記のようなもので、季節は移ろぎ、春はすぐそこです。

ということで、今日のおまけ写真は、

娘達の昼ごはんのカレーうどんを眺めるふぐちゃん達です。

春休みということで、娘達の昼ごはん作りが日課となり、

Instagramなどに投稿しており、これもまた春らしい日常で、春休みが終わったら、こちらでもお話ししますので、乞うご期待。

静岡県由比産の活かしの鱸(スズキ)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3600回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

沼津魚市場に着き、最初に向かうのが、

活魚売場で、今朝も然りでした。

生簀には、

桜海老で有名な静岡県由比産の鱸(スズキ)が入荷しており、昨日の時点で、自分が注文しておいたものです。

荷主は、沼津魚市場にほぼ毎日、魚を持って来る由比の魚屋で、

ちょうど一週間前の黒鯛(クロダイ)と同じような段取りで注文しておきました。

生簀から出したら、

暴れないように、

頭を隠したら、

頭の付根に包丁を入れたら、神経を抜くため、針金を、

頭と、

尾から突き刺し、海水に浸け、

血抜きが済んだら、

持ち帰る準備をし、他の仕入れのため、別の売場へ。

『佳肴 季凛』に戻り、ひととおりの段取りを済ませたら、鱸の下処理に取り掛かり、一般的な魚同様、

鱗を取り、頭を落とし、はらわたを抜き、

水洗いをしたら、

三枚に卸し、柵取りまでしておきました。

冒頭でお話ししたように、今回が3600回となり、開店日が9月18日でしたので、ちょうど13年半になります。

まだまだ書き続けますので、どうぞ宜しくお願いします。

そんな今日のおまけ写真は、白身つながりで鱸の刺身を見る“ふぐお”、“ふぐP”、“ふぐりん”ですが、

これぐらいの大きさのリアルとらふぐの場合、

1本あたりの刺身は、これぐらいの量になります。ということで、ご笑納頂ければ、幸いです。

静岡県由比産の活かしの黒鯛(クロダイ)

料理が好きで、料理人になって、3分の1世紀にして、誰が名付けたのか、熱血料理人。

そんな料理への想いや日々の様子を、 熱血料理人の店主・志村弘信が3593回目の今日も認(したた)めます。

今朝、魚市場の活魚売場に行くと、

生簀に、

静岡県由比産の黒鯛(クロダイ)が入荷していました。

ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、由比は、桜海老で有名な漁港です。

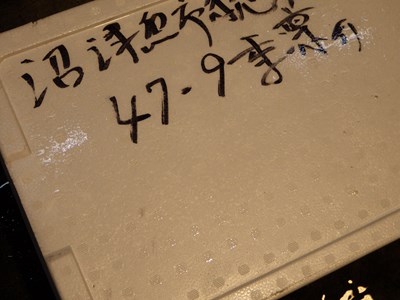

この2枚の黒鯛は、ほぼ毎日、沼津魚市場に魚を持ってくる問屋に注文しておいたもので、1枚(1,8キロ)の方には、

自分の買い番(47-9)が書かれてあり、もう1枚(1,6キロ)には、

沼津市の居酒屋【きえい】さんの買い番(47-84)が書かれていました。

昨日、水揚げの状況を訊き、それを【きえい】さんに伝えたところ、欲しいとのことでしたので、自分が注文したのです。

活かしてはあっても、締めなくてはならないので、

包丁と神経を抜くための針金を準備し、

生簀から黒鯛を取り出し、

頭というか、目を布巾で隠し、隠すのは、動かなくするためです。

まな板に乗せたら、

頭の付根に包丁を入れたら、

脊髄(せきずい)に針金を通し、神経を抜いたら、

血抜きのため、海水へ。

神経を抜くことによって、死後硬直が遅くなり、鮮度が保たれ、血抜きをすることで、生臭みがなくなり、より美味しい身質になります。

特に、今日の黒鯛は、刺身用ですので、この下処理を欠かすことは出来ません。

この時、氷を入れておかないのは、一気に冷やすことで、身が縮こまないようにするためです。

ただ、この方法が全ての魚にあてはまるわけではありません。

ちなみに、締めていた時の様子を、

【きえい】さんが、撮っていました。

血抜きを終えたら、

下処理が終了です。

【佳肴 季凛】に戻ったら、

鱗を取り、頭を落とし、はらわたを抜いたら、

水洗いをし、

三枚に卸したら、明日使うため、キッチンペーパーに挟み、冷蔵庫へ。

焼いてから、出汁を取るためのあらも、

身が活きている状態で焼くと、身がはじけてしまうので、そのまま冷蔵庫にしまっておき、黒鯛の下処理が終わったのでした。

ところで、最近では、

静岡市清水区蒲原から駿河区石部の沿岸地域の静岡市の前浜を略して、“しずまえ”と呼び、 静岡市には、用宗(もちむね)、清水、由比の3つの港があり、ここで水揚げされる魚介類は、“しずまえ鮮魚”と呼ばれています。

今朝もいくつか入荷があり、

自分が仕入れた黒鯛の“連れ”もありました。

そんな今日のおまけ写真は、

バスツアーのお客様を見送る当店のゆるキャラのジャンボちゃんとふぐ子ちゃんで、ご笑納して頂けると、幸いです。

☆★☆ 【コエタス】 ★☆★

当店のお取り寄せや通販の商品などを召し上がった方々が、

【コエタス】というサイトで、投稿して下さっています。ご興味、ご関心がある方は、御覧下さい。