星雲鋼(せいうんこう)のペティナイフ

昨日、

宅配便で、

届いたのが、

包丁でした。

箱には、

星雲鋼(せいうんこう)と書かれており、星雲鋼は、刃先は黒くなりますが、ロックウェル硬度が66で、非常に良く切れて、切れ味が長持ちするのが特徴で、ロックウェル硬度とは、ロックウェル硬さとも呼ばれ、工業材料の硬さを示す尺度の一つです。

自分も専門的なことは分からないので、こちらのご主人に教えを請うたところ、「カスタムナイフのステンレス鋼で、ATS-34があり、現在市販されているステンレス鋼では、一番硬いと言われているのですが、この硬度はRC62~63です。また、三層鋼ですので、片刃研ぎにして幅が狭くなると、刃先がステンレス部分になる事があるので、ご注意ください。」とのことでした。

ちなみに、カスタムナイフとは、 オーダーメイドナイフとも言って、セミプロやプロによる手作りのオリジナルナイフのことで、 メーカーが作るカスタムナイフには、自らの技術、デザインで作り上げ、気に入った方に買っていただくものと、顧客の目的や要望に応じ、コンセプト、デザインをより具体化して作成するものがあります。

いずれにせよ、切れ味が良いのが、自分にとっては、一番なことなので、これ以上、調べても際限がないので、ご興味のある方は、色々とお調べ下さい。

包丁と言っても、使う用途によって、様々なものがあり、今回購入したのは、

洋包丁のひとつでもあるステンレス製のペティナイフで、和食の料理人でも、洋包丁を使う人は多く、その理由が、肉、魚、野菜と全ての素材に向くということと、ステンレス製ということもあり、錆びないことでもあります。

そんなこともあり、

自分も3本のステンレス製の洋包丁を持っており、 それらは、

ペティナイフ、

牛刀、

サーモンスライサーです。

それぞれの用途ですが、ペティナイフは、鯵(あじ)などの小魚を卸したり、野菜を包丁をする時に使い、牛刀は、肉、魚、野菜と全てに使うユーティリティ・プレーヤーで、サーモンスライサーは、本来、スモークサーモンをスライスするための包丁ですが、自分は、丈も長いことから、流し缶で仕込んだデザートや先付の寄せ物を切り出す時に使っています。

ただ、ペティナイフを使うのは、

専ら女将兼愛妻(!?)の真由美さんで、自分が使うのは、一週間のうち、一度か二度あるか程度で、砥ぐことが、本業のようなものです。

そんなペティナイフを新調したのは、

刃が、

無くなりつつあったからで、

新調したペティナイフには、

包丁屋さんの屋号である正秀と刻印されており、こちらの包丁屋さんは、静岡県沼津市にある『正秀刃物店』で、ご主人とは、Facebookを通じて、知り合いになり、そんな縁で、包丁を買うことにしたのです。

どんな包丁でも、使い始めれば、10年くらいは使うもので、これまでのペティナイフも、20年近く使っているはずで、直近で新しい包丁を買ったのは、8年半前のことで、その時は出刃包丁でした。

その時にお話ししたように、和包丁は、同じものでも、色々と見比べる必要があるのですが、洋包丁は、それほど重要視する必要はないものの、SNSなどを通じて、自分の様子を御覧になられていることもあり、今回のペティナイフは、ご主人の一存で、選んでもらいました。

そんなこともあり、試し切りをしたところ、予想通りの切れ味で、使うのが楽しみですが、これまでのペティナイフもあるので、新しいものを使いながら、新旧交代となりそうです。

☆★☆ ラジオエフ 『うまいラジオ』に出演中 ★☆★

毎月第一木曜日 昼2時頃から、ローカルFM局ラジオエフの番組『うまいラジオ』で、旬の魚について、店主兼“熱血料理人”の自分が、熱く語ります。次回は、9月5日(木)の予定です。

パソコン、スマホでも、

女性用のレインシューズ

梅雨真っ只中ですが、梅雨に限らず雨降りと言えば、

長靴で、仕事柄、一年を通じて、長靴は欠かせません。

また、普段一緒に仕事をしている女将兼愛妻(!?)の真由美さんにとっても同様で、こちらが、

真由美さんの長靴で、履く時は、

仕込みの時や、洗い場の女神と化す時でだけです。

ただ、自分と真由美さん、そしてホールスタッフと限られた人数で仕事をすることもあり、洗い場の仕事に関しては、いわゆる洗い方はいません。

洗い場は、水仕事をするので、どうしても足元が濡れてしまい、色々と不都合が多いのは否めず、以前から、自分だけでなく、真由美さんも、御座敷での御席が無い時は、レインシューズを履いて、仕事をしており、自分も履いており、それについては、こちらをお読みください。

レインシューズは、長靴ですが、普通の靴と変わらないものも多く、中には、かなりお洒落なものもあります。

真由美さんが、最近まで履いていたレインシューズが、

代替わりをしなくてはならなくなり、

今日、おNEWが届きました。

以前同様、同じ富士市厚原にある洋服屋の【ドルチェ】さんで購入したのですが、おNEWは、

内側にファスナーがついており、

早速履いてみた真由美さん曰く、「前のよりも、かなりいい感じ!ありがとうね・・・

“おしゃれは足元から”とか、“足元を見る”などの言葉があるように、二足歩行をする人間にとって、土台にして、基礎でもあるのが、足です。

梅雨時の天候は、すっきりしないのですが、ちょっとした小物で、足元を固め、そんな気分をクリアしながら、季節の移ろいを楽しむのも、一興かもしれません。

☆★☆ ラジオエフ 『うまいラジオ』に出演中 ★☆★

毎月第一木曜日 昼2時頃から、ローカルFM局ラジオエフの番組『うまいラジオ』で、旬の魚について、店主兼“熱血料理人”の自分が、熱く語ります。

次回は、7月4日(木)の予定です。

放送エリアは限られますが、お時間のある方は、是非、お聴き下さい。

八角形の夫婦箸

普段通っている沼津魚市場周辺には、八百屋、道具屋、食品問屋などの店舗があり、そこで買い物をすることもしばしばです。

先日、行きつけの道具屋へ行くと、

箸が並んでおり、この中に、お揃いの箸というか、夫婦箸があり、自分と女将兼愛妻(!?)の真由美さん用に、買うことにしました。

ただ、昨日も夫婦箸についてお話ししましたが、その箸は、厨房での賄い用で、この箸は、自宅用のものです。

袋から取り出すと、

このような色合いで、

地である箸そのものの色が違うだけで、他の色は同じものですが、夫婦箸ゆえ、丈の長さは異なります。

唯一の特徴とも言うべきのが、

八角形で、八角は丸に近く、手になじみ持ちやすい形で、ご存じのように、八は、末広がりを表す八縁起の良い数だと言われています。

ところで、夫婦箸は、単なるペアグッズではなく、もう少し意味があります。

その一つが、箸は、片方の一本が欠けるだけで使えなくなってしまうだけでなく、二本の長さが合っていないとうまく使うことができず、箸は、協力し支え合って生きていく夫婦の姿に例えられるアイテムであるということです。

二つ目の意味ですが、箸は、幸せを橋(はし)渡しするもので、箸を人と人とのご縁をつなぐ橋(はし)、夫婦を繋ぐ橋(はし)として、絆を深めてくれる縁起物と考えられていることです。

そして、食べ物を口に運ぶ道具である箸には、「いつまでも美味しくご飯が食べられますように」と、「食べることに困らないように」という、幸せと健康を願いが込められ、健康、長寿、家内安全に繋がるという意味があり、これが三つ目の意味でもあります。

単なる食器としか思えないかもしれませんが、日本人にとって、箸は、これほどまで深い意味というか、想いがあるもので、洋食のフォーク、ナイフ、スプーンには、このような意味は無いはずです。

さらに言えば、それらには、各人専用のものは無いはずで、日本人の場合、茶碗についても、同様のことが言えます。

箸と茶碗。日本人にとっては、大きな意味を持つもので、そこに、日本料理の背景というか、日本文化の奥深さがあり、日本料理を生業とし、その一端を担う以上、後世に繋ぐ努力を怠ることなく、これからも日々の仕事に臨む所存です。

夫婦箸は、螺鈿(らでん)細工の瓢箪入り

昨年の夏に、東京・原宿へ行った時、珍しい看板が目に入り、

店内を覗くと、

はし、

ハシ、

箸と、箸の専門店でした。

そして、自分と女将兼愛妻(!?)の真由美さんが、賄いを食べる時に使うためのお揃いの箸、

つまり、夫婦箸を買い求めました。

買った箸ですが、

封を開けると、

真ん中あたりに、

瓢箪(ひょうたん)があしらわれています。

瓢箪は縁起もので、除災招福の お守りや魔除けとして広く用いられており、3つ揃った三拍(瓢)子は、揃うことで縁起が良く、6つ揃った六瓢箪は、無病(六瓢)息災に通じることもあり、これまた縁起が良いものです。

さらに、実が鈴なりになることから、家運興隆、子孫繁栄のシンボルとされています。

さらにさらに、昔から薬入れなどに用いられたこともあり、医療の象徴とされており、子供が病気がちで心配な場合は、ひょうたんを枕元に置くという風水術があり、男性なら枕元の左側に、女性なら右側に置くとのことです。

さらには続き、くびれた独特の形からいったん吸い込んだ邪気を逃さないことで、神霊が宿るとされ、強力な吸引力で邪気を吸い込んで空気を浄化する働きがあるとも言われています。

そして、戦国時代には多くの武将が旗印や馬印の意匠に瓢箪を用いたこともあり、必勝祈願や立身出世のお守りとされています。

知りたがりの自分は、色々と調べたら、中国でも、縁起ものとされているようで、読んでいるだけでも、ご利益がありそうな気になってしまいました。

また、瓢箪の絵柄は、貝殻の内側で虹色の光沢を放つ真珠層の部分を切り出した板状の素材を漆地にはめこむ技法である螺鈿(らでん)で、型取られており、貝殻の神秘的な輝きは、海に育まれたものでありながら、月の光を思わせるものでもあります。

螺は貝、鈿は散りばめるという意味が、それぞれにあり、元来、貝殻や卵殻を漆の中に埋め込んで美しい海底の様子を描き出すのは、若狭塗独自のスタイルであり、職人芸の真骨頂を発揮する技法であると言われています。

そんな夫婦箸ですが、なかなか使うというか、使い始める機会がなく、ようやく、最近になって、使うことにし、

最初に食べたのが、

偶然にも、

海老(えび)、鯵(あじ)、牡蠣(かき)の三種のフライで、偶然にも、三拍子となりました。

これまで、瓢箪についての知識はいくらかありましたが、今回のお話しを書くにあたり、色々と調べたところ、些細な事柄に、意味を持たせるのが、日本人の文化であることを改めて感じました。

さらに、夫婦箸というより、箸についても調べると、瓢箪同様、日本文化の奥深さを知り、その一端である日本料理に携わる自分としては、後世につなげるべく仕事をするよう、努めたいものです。

11個の道具

定休日の今日は、休日出勤ということで、仕込みをしましたが、仕込んだのは、

先付の南京豆腐(南瓜で作った豆腐)だけでした。

仕込みという言葉が当てはまらないような気もしますが、食材に触れた以上、

米を研いだり、

糠漬(ぬかづけ)にする野菜(大根、胡瓜、人参)を、

糠床に漬け込んだので、実際には、3つの仕込みをしたことになります。

仕込みを終え、

洗い物をしたら、

大小合わせて3つのボウル、2つのバット、裏漉し、やっとこ、ゴムべら、そして、

糠漬用の野菜を包丁するため、包丁、まな板、ピザパンを含めると、11個の道具を使ったことになり、洗い物まで含め、実働30分程度の仕込みでしたが、改めて考えると、意外と道具を使うものです。

ところで、どんな凄腕の料理人でも、道具がなければ、料理を作ることは出来ないのは、言うまでもありません。

20代の頃、師事した親方に言われたのが、「美味しい料理は、きれいな道具から生まれるものだから、道具を大切にしなくてはならないものだよ。」という言葉です。

独り仕事ゆえ、或る意味好き勝手出来ますが、今でも親方の言葉は心に残っており、今日のように、完全に一人だと、後片付けをぞんざいにするわけにはいきません。

これからも、この言葉を忘れることなく、日々、厨房に立ち続けます。

続・レインシューズ

一昨日(13日)、レインシューズについてお話ししましたが、座敷や個室にお客様がいらっしゃらない時に、女将兼愛妻(!?)の真由美さんも、

これからの寒い時季、レインシューズを履いており、訊いたところ、意外と温かいとのことでした。

また、下の娘も、

レインシューズを持っていて、お手伝いしてくれる時や、雨降りの時に履いていますが、お手伝いの様子については、こちらをお読み下さい。

ところで、真由美さんは、レインシューズだけでなく、

長靴を持っており、後片付けや仕込みの時に履いており、履く時は、本気モードがMAXの時が殆どです。

レインシューズに限らず、長靴も、最近では色んなデザインのものが出ているので、自分用のものを買い求める時も、目移りしてしまいます。

靴底が減ってきたこともあり、そろそろ買い替えようと思っており、今度は、どんなものにしようかと、思案中です。

★★★ 『佳肴季凛』謹製 【鰯の丸煮】 ★★★

当店では、お中元、お歳暮、手土産などの贈り物や、お取り寄せに最適な【鰯の丸煮】をご用意いたしております。

5パック(10本)入 2,250円 ※クール便にて発送可

“大羽(おおば)”と呼ばれる大きめの真鰯を使用し、店主の“熱き想い”と共に、煮詰めた逸品です。大切な方への贈り物に、是非どうぞ。

レインシューズ

普段通う沼津魚市場には、

このような貼紙があり、

魚市場に行く時は、長靴を履いていきます。

また、仕込みをする時も、

長靴を履いており、営業時間中は、

雪駄に履き替えており、自分のお気に入りは、白い鼻緒のものですが、どちらも、少しばかりくたびれていようで・・・。(苦笑)

底冷えする冬の間、これまではスニーカーを履いていたのですが、水仕事をするには、不都合だったものの、気にしてはいませんでした。

ただ、汚れが目立ちやすいスニーカーですと、ホールに出るのに、億劫にならざるを得ないので、

ネットで、レインシューズを買い、今日届きました。

見た目も革靴のようですので、ちょっとした外履きにも使えそうですし、履いてみたところ、思いの外、温かったこともあり、これからの時季には、うってつけで、思わず、

ルン・・・♬としたくなってしまいました。

しかも、この自撮りの様子を怪訝そうな目で、女将兼愛妻(!?)の真由美さんが見ており、50歳前の年男が、ルン・・・♬とは、可笑しいかもしれませんが、そんな気分になりたくなるような買物に、ルン・・・♬!?(笑)

★☆★ クリスマスイブ&大晦日お持ち帰りふぐ料理 『ふくはうち』 ★☆★

当店では、大晦日お持ち帰り“ふぐ料理”として、『ふくはうち』を、御用意致しております。

ふぐ刺、ふぐちり(野菜他具・特製ポン酢・薬味・ひれ付)の二人前のセットで、16,000円となっております。皆様のご注文、お待ちしております。

ポーセラーツのマグカップと酒器

今朝は、

沼津魚市場で、

三重県熊野灘産のとらふぐ(天然)を3本仕入れ、

いつも通りの流れで、

卸しました。

天然のとらふぐを仕入れる時の合言葉が、萌え燃え・・・

ポーセラーツのマグカップと酒器を頂きました。

ポーセラーツ(Porcelarts)とは、磁器(porcelain)と芸術(art)を組み合わせた造語で、株式会社 日本ヴォーグ社の登録商標で、白磁に自由に上絵付けできるハンドクラフトです。

この方と知り合うまでは、ポーセラーツはもちろん、ポーセラーツなる言葉も知りませんでしたが、結果的に、見聞も広がったのは、有難い限りでなりませし、どんなものでも、知らないよりは知っていた方が、得なのは間違いありません。

マグカップには、かつて流行した“I

“ふぐに魅せられし料理人”の自分を象徴するかのように、“I

一方の酒器ですが、

徳利と、

猪口には、萌え燃え・・・

今現在、マグカップも酒器のどちらも、使っていないのですが、使う時は、本家である天然のとらふぐをGETした時くらいに、萌え燃え・・・

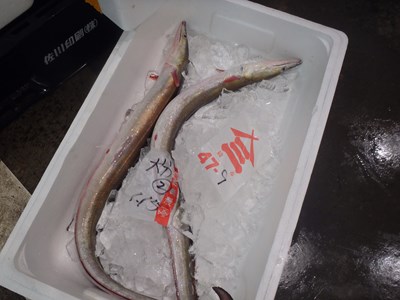

リニューアルした水槽の第一号は、淡路島産の鱧(はも)

昨日同様、今朝も沼津魚市場へ行き、

活魚売場で、

淡路島産の活かしの鱧(0,5キロ)を、

1本と、

6本の落ち鱧を仕入れたのですが、6本のうち2本は、

1,15キロで、残りの4本は、

2,05キロで、6本全て大分県産でしたが、落ち鱧は、生簀などで死んでしまった鱧のことです。

ただ、お腹の中にエサが残ったままで死んでいることもあり、その臭いが回ってしまい、使い物にならないこともあるので、

その場ではらわたを抜いてから、持ち帰るようにしています。

『佳肴 季凛』に戻ると、

夕方まで、

水槽に入れておくことにしたのですが、昨日お話ししたように、リニューアルした水槽に入れた第一号は、時季ということもあり、案の定の鱧でした。

水槽も無事にリニューアルし、最悪の場合、リニューアル出来なかったとしても、ブクブクをセットし、鱧を入れた発泡スチロールに、凍らせたペットボトルを入れたり、発泡スチロールごと冷蔵庫にしまっておけば、しばらくは活きているので、大丈夫とはいえ、道具の有り難さを、改めて感じた次第です。

夕方になり、

水槽から取り出し、締めてから、噛み付かれないように、口の先端を切り落し、

神経を抜き、

鱧料理の下拵えで欠かせない骨切りをしました。

活かしの鱧は、鱧料理のマストアイテムの“落とし”に仕立てるのですが、お客様がご来店してから、頃合いを見計らって、仕立てるので、

骨切りをし、冷蔵庫へ。

御覧頂ければお分かりになると思いますが、

落ち鱧と比べ、活かしの鱧の色が白く透き通っているのに対し、落ち鱧は血抜きが出来ていないので、身も赤っぽくなっています。

その後、刺身の盛り付けをしたのですが、鱧は落としにしてから盛り付けるので、

つまと鮪だけを盛り付けて、冷蔵庫にしまっておきましたが、今日の鮪は、

今朝築地から届いたニュージーランド産の生の南鮪(天然)で、その腹の万真ん中より、やや下の部分ですので、大とろが少し取れ、それをお出ししました。

お客様が御来店され、

落としに仕立て、

氷水に落とし、粗熱が取れたら、このままにしておきました。

鱧は、ゼラチン質が多く、冷たくすると、皮目の部分が硬くなってしまい、食感が損なわれるので、ラップなどをし、このままにしておくのです。

そして、神奈川県佐島産の蛸と共に盛り付け、

お出ししたのですが、通常の【鱧料理】のコースの場合、

このような四種盛りですが、今日のお席は、【特別会席】ということもあり、あえて三種盛りにし、

ハーフサイズのふぐ刺もお出しし、言うまでもなく、ふぐは天然のとらふぐで、三重県熊野灘産のものでした。

ところで、今日は、

お弁当のご注文を頂いていたこともあり、その焼物用の銀鱈の西京焼や、

同じくお弁当用のチキンカツを揚げたりと、

週末ということもあり、否が応でもバタバタとしてしまい、パワー充填のため、

お昼は、今朝の鱧、頂き物の茄子と大葉を天ぷらをおかずにし、夜は、

三陸産の胡麻鯖を〆鯖にして、一日の労をねぎらうための“お疲れちゃん♬”

台風12号の変な動きも気になり、御予約の日時変更などのご連絡を頂いておりますが、そんな状況とは言え、キャンセルのご連絡がないことが有難りです。

明日は明日の風が吹きますが、今日は、この辺りで・・・。

☆★☆ ラジオエフ 『うまいラジオ』に出演中 ★☆★

毎月第一木曜日 昼2時頃から、ローカルFM局ラジオエフの番組『うまいラジオ』で、旬の魚について、店主兼“熱血料理人”の自分が、熱く語ります。

次回は、8月2日(木)の予定です。

放送エリアは限られますが、お時間のある方は、是非、お聴き下さい。

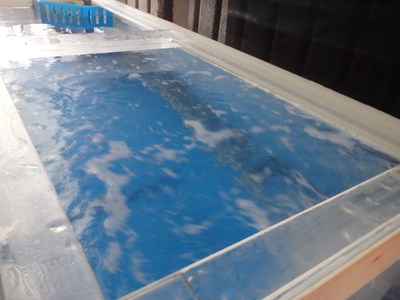

水槽の修繕

先週の金曜日に、水槽の水漏れが分かり、途方に暮れかけていたのですが、沼津市の居酒屋『富一亭きえい』のご主人(以下、きえいさん)に相談したところ、日曜日の朝、

きえいさんと知人が二人で駆けつけてくれて、修繕をしてくれました。

沼津魚市場で知り合いになったきえいさんとは、5年くらいのお付き合いで、魚市場で珍しい魚などを仕入れては、お店の水槽に入れ、

水族館のようにしており、海水魚だけでなく、

錦鯉も飼育したりと、水槽の達人とも言うべき方です。

また、一回り以上も年上なのにもかかわらず、友達感覚でお付き合いさせて頂いているとはいえ、わざわざ来てくれたことは、非常に有難い限りで、それこそ地獄で仏そのものでした。

水槽の達人ゆえ、修繕が終わると、その後の予定も立ててくれ、今朝、魚市場に行くと、

このタンクを貸してくれ、

海水を入れるため、車を移動しました。

構内に設置されている海水のホースで、

構内に設置されている専用のホースで、

海水をタンクに入れ、満杯になったら、

今度は、

発泡スチロールにも、入れておきました。

ちなみに、海水をいれた場所は、

沼津近郊の漁師の人達が、魚を持って来たり、漁船で水揚げする場所なので、その人達の仕事に差し障りがないように、注意しながらの作業でした。

タンクと発泡スチロールに海水を入れ終わり、仕入れも終えたので、

魚市場から帰ることにしたのですが、全部で、300リットル以上なので、過積載寸前とも言うべき状態でした。

きえいさんに、運転中の注意事項も教わり、いつも以上に安全運転を心掛け、

『佳肴 季凛』に着きました。

魚市場でホースの長さを測った時の短いかもしれないという予想は的中し、

バケツに、

海水を吸上げる準備をしました。

この時点で、水槽は空っぽで、修繕したとは言え、

漏れるかもしれない不安だけでなく、先日の修繕、わずか1時間前の魚市場での海水汲みと、これまでの労が徒労に終わらないように祈る気持ちで、

水槽のセットをし、

延長コードを、

繋ぎに繋ぎ、

海水を吸い出す準備が整い、

電源をONにしました。

吸い上げた海水は、最初に大きなバケツに入り、

それを、

ボウルやタッパなどに移し、少しずつ水槽に入れていきました。

300リットルの海水を一人で水槽に移すのは、かなりハードであるのは言うまでもなく、女将兼愛妻(!?)の真由美さんの出番となり、魚を入れる水槽に海水を注いだら、

濾過槽に海水を入れるため、栓を抜いておき、

濾過槽が一杯になったら、

エアをセットすると、問題なく、酸素が出て来ました。

この作業を、

二人ですること、

数回、

水槽も満タンになり、

水漏れしていたと思しき箇所からの水漏れもなかったので、

クーラーの電源も入れ、

循環ポンプも動き、

これまで通りの水槽に復活し、全てが杞憂となり、神様、仏様というより、きえいさんに感謝、感激、この場を借りて、お礼を申し上げさせて頂きます。

そして、海水を入れてきたタンクと発泡スチロールを洗い上げ、

真由美さんが、

コンテナなどを洗ってくれ、水槽の修繕は無事に終わりました。

水槽に限らず、道具というものは、料理を作るのに不可欠なもので、どんな凄腕の料理人も、道具無くして、料理を作ることは出来ません。

しかも、今回は自分だけでなく、他人であるきえいさんのご尽力のお陰で、これまで通りに、仕事が出来ることになり、一連の流れを思い出すと、

かつて人気番組『プロジェクトX』のオープニングソングと、

エンディングソングが、

頭の中を流れていました。

冒頭にもお話ししたように、大先輩にあたる方が、自分のために労をいとわずにしてくださったことへの感謝の念は、言葉にすることが出来ません。

きえいさんのような方とお付き合いが出来る縁に感謝し、恩を返すのは、人の道であるのは当然のことですが、それ以上に、人のために尽くすことが出来るような存在になりたいものです。

☆★☆ ラジオエフ 『うまいラジオ』に出演中 ★☆★

毎月第一木曜日 昼2時頃から、ローカルFM局ラジオエフの番組『うまいラジオ』で、旬の魚について、店主兼“熱血料理人”の自分が、熱く語ります。

次回は、8月2日(木)の予定です。

放送エリアは限られますが、お時間のある方は、是非、お聴き下さい。