蛇腹胡瓜

GW真っ只中ですね。しかも、今日のお天気は最高ですね。こんな日は、仕事をサボって遊びに行きたいものですが、あいも変わらず、自分は”佳肴 季凛”に幽閉されています。

そんな幽閉中の楽しみ(本当は苦しみ!?)とも言えるのが、ブログの更新です。

ところで、今日のお話しは、胡瓜についてです。

会席料理では、お食事の前に”酢の物”を出すのが一般的です。”佳肴 季凛”では、魚介類だけでなく、肉類を使ったりもします。

そんなメインの食材ではなく、サブとも言えるのが、野菜です。酢の物の野菜というと、一般的には胡瓜が挙げられます。”佳肴 季凛”でも酢の物には、胡瓜をよく使います。

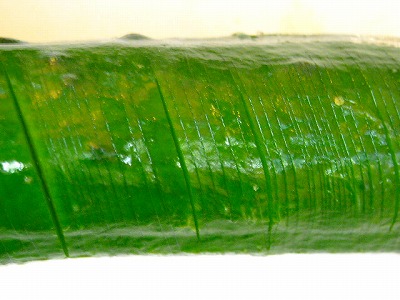

器に胡瓜を、盛り付けたところです。この胡瓜に、切れ込みが入っているのがお分かり頂けると思います。

切れ込みは入っているのですが、お客様の中には、この切れ込みをどのようにして、入れているのか不思議に思う方もいらっしゃいます。

このように、包丁を斜めにして切れ込みを入れていきます。さらのそれを裏返して、両面に切れ込みをいれます。これを、”蛇腹胡瓜(じゃばらきゅうり)”と言います。読んで字の如く、蛇のお腹に似ています。

切れ込みを入れたら、立塩(たてじお)に漬けます。立塩とは、海水程度の塩分濃度(3%程度)の塩水のことです。こうすることで、まんべんなく味が染み渡ります。

ただ、立塩の場合、胡瓜がしんなりするまで、時間がかかります。そういう時は塩もみをします。

塩もみでも、かまわないのですが、塩抜きのため、水洗いをしなくてはなりません。そうすると、胡瓜の旨味も抜けてしまいます。一方、立塩ですと、そのまま胡瓜を使えることが出来ます。

ただ、塩水を作って漬ければいいわけではありません。このように、昆布を少し入れることで、旨味が増します。また、鷹の爪を入れるのは、傷みにくくするためです。

こうしておくと、3,4日はそのまま使うことが出来ます。

こちらだ、立塩に漬けておいた蛇腹胡瓜です。最初の写真にあるように、これを1,5センチの幅位に包丁して使うのですが、スライスした胡瓜をまとめて食べるよりは、食べ応えがあります。

蛇腹胡瓜のような仕事は、目に見えないものですが、こうした一手間、一工夫によって、料理を美味しく食べることが出来ます。

料理を美味しく食べてもらうためには、美味しい料理を作らなくてはなりません。美味しい料理を作るのが、料理人の仕事です。それが、不肖・志村の仕事です。

志村

2009.4.29|野菜・果物(フルーツ) |permalink|コメントはまだありません

桂剥き

以前、刺身の妻についてお話ししました。

こちらが、刺身の”妻”です。中に入っているのは、大根、人参、胡瓜、茗荷、アーリーレッド(紫玉葱)です。

その時のお話しにあるように、”佳肴 季凛”では、全部自分が桂剥きして、包丁しているものです。

胡瓜を桂剥きしているところです。剥き終えたら、こんな風に、巻き取ります。

こちらの写真は、大根です。巻いたら、すぐに包丁することもありますが、次の日に包丁をすることもあるので、このようにしてしまっておきます。

妻の仕込みは、2,3日おきぐらいなのですが、どんなに沢山の予約が入っても、自分は自ら桂剥きをします。

理由は、ちゃんと桂剥きした妻は美味しいからです。

こんなお話しをすると、一般の方だけに限らず、同業者である和食の料理人にも、「たいへんでしょう?」と言います。

さらに「(妻剥き専用の)道具でやればいいのに。」とも、言われます。

事実、たいへんです。が、美味しいものを、手間隙かけて作るのが、料理人ですから、予約がどれだけ沢山入っても、自分はやりますし、やらないと気が済まないし、お客さんにお出しして、お金をもらうことなど出来ません。

「そこまでするの?」とも言われます。

そんな時自分が思うのは、「自分がお客さんだったら、どっちが食べたいのか?」ということです。

当然、美味しい方を食べたいに決まっています。だから、そこまでやるのです。それが嫌だったら、料理人をやる必要はないと思っています。料理人は、お客さんがいてこそ、料理人でいられるのです。

ところで、今でこそ、桂剥きも人並みに出来ますが、鮨屋から和食に転がり込んだ頃、全く出来ず、悔しい思いをしたものです。

その頃は修業中で、東京に一人で住んでいたのですが、仕事帰りに、自分の住んでいる駅でなく、手前の駅で降りて、スーパーで大根を買って帰り、一人練習したものでした。

練習したからといって、一朝一夕に桂剥きができるわけではありません。そんなことを、半年位続けた頃から、なんとか人に見せられる程度になったのです。

今となっては、懐かしい思い出ですが、桂剥きをしていると、何故か思い出してしまいます。

そんな若かりし頃と同じことが、自分の中では、桂剥きに限らず、今でも続いています。だからこそ、料理人は一生修業と言われるのかもしれません。

志村

2009.4.22|野菜・果物(フルーツ) |permalink|コメントはまだありません

翡翠茄子(ひすいなす)

写真の茄子は、ごく普通の茄子です。それこそ、その辺のスーパーで売られているものと、何ら変わりありません。

茄子の特徴といえば、黒くて、変色しやすいことが挙げられますが、そんな茄子が、こんな風に変わるのです。

この料理は”翡翠茄子(ひすいなす)”という名前です。翡翠とは、半透明の深緑色をした宝石のことです。詳しい説明は、こちらを。

写真の関係で、見にくいかもしれませんので、盛り付ける前の”翡翠茄子”をご覧下さい。

こんな感じです。

「どうやったら、こんな風に出来るの?」と聞かれたり、「今度、作り方をブログで、書いてよ。」と、言われるので、”翡翠茄子”の作り方をお話しします。

先ず、茄子に包丁で切れ目を入れます。

今度は、それを油で揚げます。小麦粉などの粉はつけないで、そのまま揚げます。これを”素揚げ(すあげ)”と言います。

火が通り過ぎないように注意します。目安としては、指でつかんで、やわらかく感じられたら、OKです。

そうしたら、油から上げ、氷水に落として、一気に冷まします。

冷めたら、茄子の皮をむきます。

ご覧のように、きれいな緑色をしています。皮がついている部分と比べると、一目瞭然です。

これを、薄く味をつけた出汁の中に、しばらく漬けます。その後、もう一度、ちゃんと味を調えた出汁に漬けます。

半日くらい冷蔵庫で冷やしたら、出来上がりです。”翡翠茄子”は見た目もさることながら、その味も、涼しげな感じがします。

これから、夏にかけて、茄子が美味しくなります。ごく普通の茄子が、一手間を加えるだけで、ここまで変身します。

日本料理店ならではの料理の”翡翠茄子”を、是非一度、作ってみて、ご家庭で”佳肴 季凛”ごっこを楽しんでみては。

志村

2009.4.10|野菜・果物(フルーツ) |permalink|コメントはまだありません

妻いろいろ

日本料理の華と言えば、やはり”刺身”です。この写真は”佳肴 季凛”の会席コース”凛”の刺身です。

この日の刺身は、”本鮪(博多)”、”平目(由比)”、”蛸(愛知)”、”青柳(北海道)”の四種盛りです。ちなみに、”会席コースの”季”は、三種盛りです。

ところで、今日のお話しは、刺身に使われている魚のことではありません。

刺身についている、この花と紫色の葉っぱについてです。

先ずは、この花から。この花は、”花穂(はなほ)”と呼ばれています。正式には、”はなほじそ”と言います。

”しそ”とついているように、”しそ”の花のことです。当然食べられます。今風に言えば、”エディブルフラワー(食用花)”ってやつです。

しかも、こんな風に木の箱に入っています。ですから、安いものではありません。

食べると、”しそ”の香りがします。

今度は、”花穂”の隣の紫色の葉っぱです。

”紅蓼(べにたで)”と言います。”蓼”とありますが、ことわざの「蓼食う虫も好き好き」の”蓼”と同じものです。パック入りですから、”花穂”よりは、安いです。ちなみに、”鮎(あゆ)の塩焼き”に付いている蓼酢(たでず)も同じものです。

当然、”紅蓼”も食べられます。食べると、苦味と辛味がします。

”花穂”や”紅蓼”は、日本料理では”芽もの”とか、”あしらい”と呼ばれています。これら以外にも、”花丸胡瓜(はなまるきゅうり)”、”青芽(あおめ)”などがあります。

別の言い方では、これらを”妻もの”と呼んだりもします。”妻”というと、大根や人参などを細かく切ったものを、思い浮かべますが、刺身についている野菜類は、どれも”妻”なのです。当然、”山葵(わさび)”も”妻”なのです。

また、献立を書く時、これらを総称して、”妻一式”とか、”妻いろいろ”とも、書いたりします。

このように 、”佳肴 季凛”では、大根だけでなく、人参、胡瓜、アーリーレッド(赤玉ねぎ)、などを入れています。特に、今の時期”茗荷竹(みょうがたけ)”という茗荷の茎も入れています。

こうすることで、見た目にも鮮やかですし、サラダのように美味しく食べることが出来ます。

もちろん、HPのトップページのフラッシュ画像にあるように、全て自分が桂剥きしてから、包丁しています。

日本料理では、器に盛り付けられているものは、全て食べられます。先程お話ししたように、”花穂”、”紅蓼”然りです。

でも、お客様の中には、召し上がらない方も多いのが現実です。ですから、自分は、こんな風にして盛り付けています。

”花穂”はこんな風に。そして、”紅蓼”も同じ様に。

こうすると、お客様は食べられるものだと思ってくれるので、刺身と一緒に食べてくれます。

ただ、日本料理店の多くは、”佳肴 季凛”のような盛り付けはしません。

冒頭の写真のように、盛り付けるのが一般的です。そういう時は、こんな風にして下さい。

このようにして、取った花は醤油の小皿に落として、召し上がれば、より刺身を美味しく味わえることができます。

たかが”妻”です。されど”妻”です。脇役あってこその主役です。自分を含め、”妻”君をお持ちの殿方諸氏。”妻”が居なくなったら、困りません?

で、今回は終わりにしようと思いましたが、・・・。

2009.3.30|野菜・果物(フルーツ) |permalink|コメントはまだありません

無農薬・有機野菜の畑

定休日の今日は、普段、幽閉されている”佳肴 季凛”を飛び出して、提携農家の、”百姓屋つぐみ”こと、芦沢さんの畑に行ってきました。ちなみに、畑は富士宮市にあります。

言うまでもありませんが、無農薬、有機栽培の野菜を作っています。

いろんな野菜を使わせてもらっているのですが、ここ最近、頻繁に仕入れているのが、”菜の花”です。

ちょうど今、摘んでいるところです。ご存知のように、”菜の花”は春を代表する食材の一つで、”佳肴 季凛”では、”お浸し”や”胡麻和え”として、お出ししています。

”菜の花”と一般的に言われていますが、今日の今日まで、自分は”菜の花”という野菜があるものだと思っていました。”菜の花”とは、大根をはじめとするアブラ菜科の野菜の花の部分のことを総称していうことを、教えてもらいました。

”百聞は一見に如かず”とは、まさにこのことです。ですから、小松菜の菜の花もあれば、ブロッコリー、大根・・・といろいろあるのです。料理人としては、まだまだ不勉強な部分も沢山あります。

ちなみに、これが小松菜で、まだ”菜の花”はとれません。芦沢さんによれば、”菜の花”を取るために、わざと大きくしているとのことでした。

そんなことを、教えてもらっていると、芦沢さんは、藁を取り出しました。

こんな風に、藁で囲いをし始めました。自分も少し手伝わせてもらいました。この程度なら、素人の自分でもできます。

今度はこの沢山の落ち葉を、この囲いの中に入れ始めました。

苗を育てるための場所を作るために、このような作業をしたのです。こういったことも、畑に行ってこそ、分かるものです。まさに、”目から鱗”状態の連続です。

その後、”佳肴 季凛”で使う野菜を取ってもらいました。

左から、エシャレット、白菜、キャベツ、菜の花。一番手前にある袋入りのが、秋に取れた小豆です。

ご存知のように、”佳肴 季凛”はマクロビオティックを基本コンセプトに据えています。ですから、芦沢さんのような方は、自分にとっては、不可欠な存在です。

こういう、新鮮な美味しい野菜使って、料理を作り、お客さんに食べてもらうことがができるのは、自分としては、何よりの喜びです。

また、芦沢さんは、一般の方にも、野菜を販売しているので、興味のある方は、是非一度、お声をかけてみては。こんな感じのセットもあるとのことです。

芦沢さん、今日は、お忙しい中、有難うございました。これからも、宜しくお願いします。

志村

2009.2.2|野菜・果物(フルーツ) |permalink|コメントはまだありません

旬の有機野菜いろいろ

”佳肴 季凛”ではマクロビオティックを基本に据えているので、有機栽培、オーガニックのものを中心に、使う食材は自分自身の目で確かめ、納得したものが殆どです。

野菜は、ご存知のように提携農家のよしもと農場さんの野菜を使っています。勿論そうでない時もあります。そういう時は一般のスーパーや、八百屋で調達もしています。

また、よしもとさんや自家農園の野菜だけではまかないきれないのも、実情で、自分自身、何となく心許ない感じもしていました。

そんな時、昨年の暮れに富士見台にあるフレンチレストランのレクアシオンさんの紹介で、新しい農家の百姓屋つぐみさんを紹介してもらいました。

暮れにも何度か仕入れましたが、今日入荷したのが、こちらの野菜です。

この中でも今回お話しするのが、ほうれん草で、左奥がそれです。ちなみにその隣が菜の花で、その隣が大根です。また左手前が里芋で、その隣が紫芋、その隣が蕪です。

このほうれん草は”ちぢみほうれん草”といって、その名の通り、葉っぱがちぢれているのです。

最近では普通のスーパーで売られていることもあります。

この”ちぢみほうれん草”は、普通のほうれん草と同じように、調理して食べられます。味もあまくて、美味しいです。

週末の野菜会席の一品とお出しする予定です。というより、これらの野菜はどれもが、野菜会席を彩る野菜です。

有機野菜がこれほど使えて、料理が出来るのは嬉しい限りです。しかもそれらが、地元富士市のお隣の富士宮市で取れたことは、さらに嬉しいことです。

マクロビオティックを実践する上では、必要不可欠ですし、”体にやさしい、美味しい日本料理”をつくる上でも同様です。

よしもとさん、つぐみさん。これからも美味しい野菜作ってください。

志村

追伸 度々、聞かれるのですが、一般の方でも購入できるので、興味のある方はお二人に聞いてみて下さい。

2009.1.14|野菜・果物(フルーツ) |permalink|コメントはまだありません

里芋の揚げ出し

里芋の料理方法と言えば、”煮っころがし”がよく知られたところです。また、蒸して、そのまま食べるのも代表的な食べ方ですが、”佳肴 季凛”のような日本料理店では、そうもいきません。

煮るにしても、おふくろの味のような感じではなく、色も白いままで、砂糖を使わず、仕上げるのが和食の仕事です。

ここ最近、”佳肴 季凛”でお出ししている里芋の料理がこちらです。

”里芋の揚げ出し”なる料理です。

作り方は、それほど難しくありません。

先ず、里芋をきれいに洗って、蒸します。火が入ったら、皮をむきます。

ただ、ひたすらむきます。その時、中の筋っぽい部分や、変色した部分を入れないように、注意しなければなりません。

むき終えたら、”ぶぶあられ”をつけます。”ぶぶあられ”とは、お茶漬けに入っている、あられのことです。最近では、大きなスーパーでも、売られているようです。

これを、油で揚げます。里芋自体には、火が入っているので、そのままでもかまわないのですが、中があつあつでなければ、美味しくありませんし、あられの香ばしさもでません。

油で揚げたあと、三つ葉を散らし、”あん”をかけて、出来上がりです。蒸して、皮をむく作業以外は、それほど手のかかるものではありません。

今回は里芋だけを使いましたが、中に挽肉や、海老、カニなどを入れると、ご馳走感が出ます。ちなみに、このように中に詰め物をした場合、”里芋饅頭”と言います。蓮根を使えば、”蓮根饅頭”、百合根を使えば、”百合根饅頭”です。

さらに言うと、中になにも入っていないものは、”団子”と呼んだりもします。

今回は、あんに何も、入っていませんが、挽肉や海老、カニなどを入れても、美味しく食べられます。

これから寒くなってくると、あんがかかった料理は、喜ばれます。

ご家庭でも、いつもと違う里芋料理を、作るのはいかがですか?と言うより、自宅で”佳肴 季凛”ごっこなんかどうですか?

志村

2008.11.26|野菜・果物(フルーツ) |permalink|コメントはまだありません

サラダ大根

今日の”もっと美味しいお話し”は、一昨日、買ってきたサラダ大根のお話しです。

赤いサラダ大根を、包丁で切ってみると、こんな感じです。ラレシ(ラディッシュ)の大根バージョンって感じです。

サラダ向きの大根だけあって、辛くありません。自分は皮の色を生かしたいので、このように、包丁して、天日で2,3日干してから、漬物にしました。まだ出来ていないので、写真はありません。あしからず。

こちらが、紫のサラダ大根です。こちらは中も、うっすらと色がついているので、自分は刺身のつまにします。

”紫”も”赤”同様、辛くありません。漬物、とりわけ酢漬けにすると、紫色が鮮明になります。

大根に限らず、野菜全般に言えることですが、年々新しい種類のものが出てきます。新しい食材に触れる機会が増えるのは、料理人としてうれしい限りです。

ただ品種改良することで、野菜本来の味が、失われていくことも事実です。例えば今のトマトは甘いものが主流となっていますが、自分としては、昔ながらの品種である”ファースト”のようなトマトのほうが、美味しいと思います。

野菜に限らず、”甘い=食べやすい=美味しい”という図式というのは、自分としては、疑問符を付けたくなります。また”とろける=美味しい”というのも、同様です。

味というものは、もっと複雑で、五味(甘い、しょっぱい、苦い、辛い、酸っぱい)があってこそのものだと思います。

そういうことを常に持ち続け、新しい素材に向き合い、日本料理の伝統を失わないよう、料理を作り続けたいと思います。

志村

2008.11.19|野菜・果物(フルーツ) |permalink|コメントはまだありません

本わさび

”佳肴 季凛”で使っている魚は、ふぐ、まぐろ、白身をはじめ、全てが、天然ものです。

また、まぐろは冷凍でなく、生です。ちなみに、昨日入荷したまぐろも、本まぐろ(大間産)でした。

手前味噌にはなりますが、刺身に関しては、味に違いこそあれ、「どれも美味しい。」と、胸を張っていえます。

ただ刺身が、天然ものだから、美味しいわけではありません。もっと他の理由があります。

刺身を食べるときに、欠かせないのが、わさびです。一口にわさびと言っても、生の本わさびもあるし、チューブのもの、粉わさびがあります。このわさびが、刺身味を左右するのです。

本物志向のかたまりの自分が使うのは、もちろん本わさびです。

これが、”佳肴 季凛”で使っている本わさびです。産地は地元富士市のおとなりの、富士宮市井の頭産です。今更ですが、出来る限り、地元のものを使うのは、マクロビオティックの考えを、基本にしているのは、言うまでもありません。

わさびで、有名な伊豆天城産よりは、正直言いますが、味は劣ります。ただ、粉わさび、練りわさびよりは、格段の違いがあります。魚で言えば、天然ものと養殖ものの差ぐらいとでも、言いましょうか。

”佳肴 季凛”にいらしたら、刺身を召し上がって、本物の味をご堪能下さい。

志村

2008.10.23|野菜・果物(フルーツ) |permalink|コメントはまだありません

提携農家

昨日、富士宮市の提携農家であるよしもと農場の吉本さんに会ってきました。言うまでもありませんが、”佳肴 季凛”で使う野菜に関することが、一番の目的です。

こちらが、吉本さんです。

また、それだけでなく、季凛のホームページ用の写真を撮るためです。その際、改装工事を行ってもらっているマクスの社長が、カメラマンとして同行してくれました。また昨日の様子は、社長もご自身のブログで、書いています。

今日の”美味しいお話し”は、マクスの社長のブログと併せて、読んで頂けると、面白さが、倍増ならぬ二乗です。(笑)

昨日行った畑は、富士宮市の外神(とがみ)にあります。この畑には、すいか、きゅうり、まくわうり、韓国かぼちゃ(自分も初めて、聞きました。)が、作られています。

きゅうりも新鮮なのは、いうまでもありません。写真写りがいまいちなのですが、ご覧下さい。

こちらです。なんとなく、トゲが残っているのに気づきません?

さらに、うれしいことに、自分の大好きなまくわうりも、採ってきてくれました。まくわうりは、今でこそ、あまり見かけなくなりましたが、かつては、夏の果物として、よく食べられていました。

また、まくわうりは、プリンスメロンなどの、網目のないメロンの原種でもあります。自分が好きな理由は、あまり甘くないのが、一番の理由です。

今の野菜、果物は、甘ければ、食べやすくて、美味しいという考えのもと、品種改良がされていますが、自分としては、なんとなく違うような気がします。

はじめて聞いた韓国かぼちゃももらってきました。マクスの社長のブログの写真の自分が持っている薄い緑色の野菜が、韓国かぼちゃです。

これを、採ってくるやいなや、吉本さんは開口一番、「これ、私のおすすめ。美味しいです。」

白うりみたいな、姿かたちです。吉本さんによれば、ズッキーニに似ているので、油との相性が抜群とのことでした。

早速、試食してみることにしました。

中を割ってみると、こんな感じです。なるほど、ズッキーニに似ています。ちなみに、ズッキーニも、かぼちゃの仲間です。

とりあえず、オリーブオイルで、炒めてみました。味付けはシンプルに、塩、しょうゆ、酒だけです。

こんな感じに、仕上がりました。やわらかい食感が、何とも言えません。”Simple is best”の典型のような味で、炒めてみると、ズッキーニとは、一味違います。

吉本さんの畑では、ほとんどの野菜を作っているとのこと、こんな野菜を使って、料理が作れると思うと、ワクワクしてきます。

これから、永いお付き合いをさせていただく吉本さん、美味しい野菜を作り続けてください。そして、よろしくお願いいたします。

マクスの社長さん、吉本さん、昨日は、どうもありがとうございました。

志村

2008.8.21|野菜・果物(フルーツ) |permalink|コメントはまだありません