お粥

先日お話したランチメニューの食事を、昨日から、”発芽玄米と麦のお粥”にしました。

こちらが、そのお粥ですが、少し見にくいのは、お許し下さい。

自分としては、玄米のお粥にしたいのですが、他の仕込みの関係から、発芽玄米を使うことにしました。

いうまでもありませんが、その辺で売られている発芽玄米とは違います。

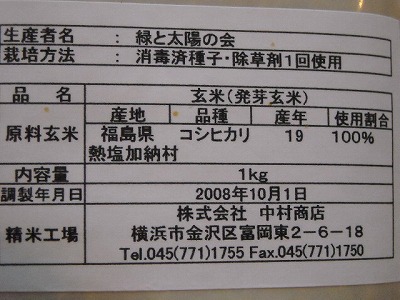

これがそのパッケージです。特別変わってはいません。次の写真をご覧下さい。

除草剤を一回だけしか使っていません。この種のものは、一般的に”減農薬”と呼ばれています。

玄米(発芽玄米を含む)は、”皮”ごと食べるので、当然安全なものでなくてはなりません。つまり農薬不使用ということになります。

普段、”佳肴 季凛”で使っている玄米は当然、無農薬のものです。ただ、この玄米をランチメニューで使うには、コスト面で難しいのが事実です。

その点から見て、玄米を使うには、難しいかと思っていましたが、富士宮市にある、自然食品のお店の”富士グリーン”さんが、自分のために探してくれたのです。

ただ、発芽玄米と麦だけだと、食べにくいと思われるので、白米ともち米を半分弱入れています。本当はこのまま召し上がって欲しいのですが、この状態ですと、玄米を食べなれていない方には、「芯が残っている。」、「硬い。」と思われるので、あえてお粥にしたのです。

”佳肴 季凛”でこのお粥を召し上がってみて、玄米を食べる機会に触れてもらえれば、自分としては、ありがたいですし、もっと言えば、マクロビオティックに関心を持つ人が、地元の富士市、富士宮市でも増えてくれれば、なおうれしい限りです。

志村

朝ごはん

「親方って、普段何食べてるの?」

「肉も食べないんですよね?」

・・・・・。よく訊かれる質問です。

「基本的には、玄米を中心とした雑穀が主食です。」と答えています。ご存知のように、”佳肴 季凛”はマクロビオティックを料理の基本に据えているので、店主である自分もそれが基本です。

これが、今日の朝食です。というより、こんな感じの食生活です。

今朝は、味噌仕立ての雑穀粥でした。玄米、丸麦、粒そば、黒米、小豆、大豆、あわ、ひえ、きびが入っています。

驚かれるかもしれませんが、おかずはありません。雑穀には、さまざまな栄養素が含まれるので、あえておかずを食べようとは思いませんし、もっと言うと体自体が、おかずを欲しがらないというのが、本当のところです。

ただ、たんぱく質が不足がちになりやすいので、豆類を入れるようにしています。

今朝は豆乳も一緒に飲みました。

特に朝は忙しいので、これでおしまいです。昼食もほぼ同様です。夜は、仕事後に、軽く一杯ということが多いので、刺身のはんぱと野菜の煮物を少々です。

「よくこんな食生活で体持つよね?」と言われますが、こういう食事だからこそ、体が疲れにくいのです。

なかなかこういう食生活は、難しいのですが、興味のある方は”佳肴 季凛”にいらして、お尋ねください。

志村

追伸 ”佳肴 季凛”のランチメニューの食事(=御飯もの)を、来週から発芽玄米を使った御飯に変える予定です。是非、召し上がってみて下さい。

オーガニックの砂糖

”佳肴 季凛”では、ランチメニューの最後に、コーヒーまたはハーブティーを、デザートと一緒にお出ししています。

その時、砂糖、シロップもお付けしています。

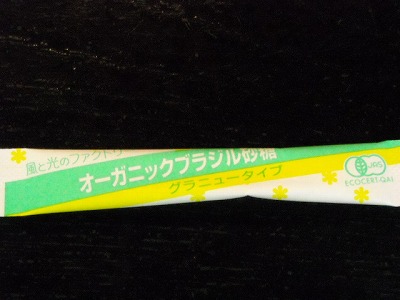

こちらが、ホットコーヒー、ハーブティー用の砂糖です。ブラジル産のオーガニックのものです。ただ、いわゆる”白い”砂糖です。ご存知かと思われますが、マクロビオティックでは、上白糖は使いません。

ランチタイムを営業するにあたって、精白されていないコーヒー用の砂糖を探してみましたが、あいにく見つけることができなかったので、この砂糖を使うことにしました。

一方、こちらがアイスコーヒー用のシロップです。こちらもオーガニックのものですが、残念ながら産地が書かれていません。メーカーのホームページもみたのですが、あいにく書かれていませんでした。

こんなところまで、オーガニックにこだわる必要は、ないのかもしれませんが、少しでも体にやさしい、美味しいものを、お客様に召し上がっていただくのが、料理人の務めだと自分は思っています。

その想いだけは、いつまでも持ち続けたいものです。

志村

マクロビオティックの小豆

”佳肴 季凛”開店準備に、追われる毎日です。仕込みも、序々に始めています。

”佳肴 季凛”は、中食(ちゅうじき)の後に、八ツ時(やつどき)を、設けています。

ちなみに、この文章を、普通の言い方をすれば、「ランチタイムの後に、ティータイムを設けています。」となるでしょうが、料理一徹の志村が、そんな言い方をするわけが無いのは、皆さんご承知のことかと思います。

そんな厄介なことはさておき、その”八ツ時”に、出そうと考えているのが、”あんこ”です。小豆を煮たものです。

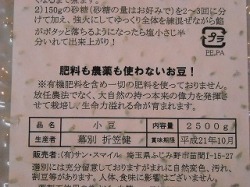

その小豆が、こちらです。

見た目は、ごく普通の小豆ですが、自分が使う小豆に限っては、そんなことありません。

こんな風に書かれています。オーガニックの認証はついていませんが、れっきとした本物です。マクロビオティックが基本スタイルの自分が、捜し求めていた小豆です。

ただ、煮小豆を作る時に、マクロビオティックで使うような、砂糖類(黒砂糖、メープルシロップなど)は、使っていません。

というのも、これらの砂糖では、小豆の味が、しつこくなってしまい、後味の悪い仕上がりになってしまうので、本望ではないのですが、氷砂糖を主にしています。そして和三盆を加え、隠し味にメープルシロップと、日本酒を入れています。

その味は、すっきりしています。我々、日本料理の職人が作るお菓子は、料理の締めくくりとして、食べてもらうため、出来るだけ、軽さを求めます。

煮小豆があることで、和菓子の世界はぐっと広がります。どんな感じで、お客さんに召し上がってもらうのか、まだ思案中です。

どんな感じ?それは季凛開店後のお楽しみということで・・・。

志村

インスタントラーメン

世の中には、変わったものが沢山あるもので、先日もこんな不思議というか、ある意味、矛盾しているものを見つけてきました。

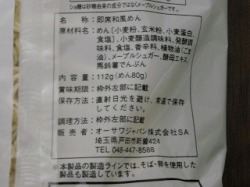

インスタントラーメンです。しかも、マクロビオティックのインスタントラーメンです。厳密には、違うのですが・・・。

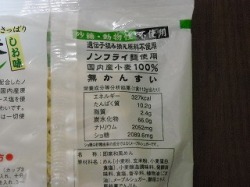

玄米を使っているのも、変わっていますが、砂糖や動物性の原料を使っていません。

普通は、スープの中には、”ポークエキス”とか、”かつおエキス”といった調味料が使われています。

また、インスタントラーメンの麺の殆どは、揚げてあります。この玄米ラーメンは、ノンフライです。そのため、食べても、しつこくありません。マクロビオティックを、食生活の基本にしている人たち(自分もですが)には、食べやすいです。

自分は普通のインスタントラーメンを、食べると、胃がもたれて、たまりません。そのため、ここ2,3年は、全く口にしていません。

さきほど、調味料のお話しをしましたが、ご覧いただければ、お分かりになると、思いますが、(字が小さくて見にくいかもしれません)砂糖も使われていません。

その代わりに、メープルシュガーが使われています。マクロビオティックのお菓子を作る時の必需品です。

このラーメンを、作って食べようとしたら、上の娘がやって来て、「パパも、ラーメン食べれるじゃん。AYUNAも食べてみたいな。」

「美味しいね。でも、ちょっと軽い感じ。」と、料理評論家さながらのコメントです。

さらに続けて、「やさしい味だよね。もっと食べたい。」

自分の感想も、娘のそれと全く同じです。

言うまでもありませんが、このインスタントラーメンは、普通のスーパーでは売られていません。自然食品を扱っているお店には、売られています。

ちなみに、自分が買ってきたのは、富士宮市にある”富士グリーン”さんという、自然食品のお店です。こちらには、マクロビオティックに関する、食材や、本が沢山あります。皆さんも、是非一度言ってみて下さい。

スタッフも、皆さん女性で、”マクロ美オティック”って感じの方達です。

志村

雑穀御飯

以前までの自分は、この時季、花粉症で悩まされていました。紙の町、富士市の申し子のように、ティッシュペーパーを使っていました。完治したとはいえないまでも、今では、あまり気にならなくなりました。

「花粉症でたいへんだよ。(志村さんは)平気?」と聞かれると、「前までは、ひどかったけど、治った。」と答えています。

さらに「あれって、治るの?どうやって?」と、聞かれます。「食べるものを変えたら、治った。」と答えます。その食べ物とは・・・?

雑穀御飯です。玄米、菜食を中心とするマクロビオティックを自分の食生活をして以来、体重も減ったり、花粉症が治ると、良いことづくめです。

雑穀御飯に入っているものがこちらの写真です。

上左から、玄米(うるち米)、はと麦、玄米(もち米)。

2段目左から、黒米、粒そば。

3段目左から、きび、ひえ、あわ。これらは小さいので、拡大した写真を御覧下さい。

色が先ず、違います。言うまでもありませんが、その栄養価も、違います。また、この3つは、昔話によく出てきます。話が長くなるので、また別の機会に、お話しさせていただきます。

一番下左から、黒豆、大豆、白いんげん、小豆、ひたし豆です。豆類を入れることで、タンパク質を摂ることが出来ます。それゆえ、肉類(動物性タンパク質)を、摂らなくて、済みます。

また、豆類は、油の原料なので、脂肪分を丸ごと、摂っていることになります。マクロビオティックで言うところの、一物全体です。

マクロビオティックは、万能選手ではありませんが、身体にやさしいことは、間違いないはずです。ただ、あまりに、ハマってしまうと、一種の戒律のように、なってしまい、食本来の楽しみが、失われてしまいます。

”食”に携わっている以上、ほどほどにしながら、身体にやさしく、美味しい食事を作り続けたいものです。