雑穀御飯とお弁当の余り物

今日は、ランチの営業時間前に、

お弁当のご注文を頂いており、その仕上げから、一日が始まりました。

煮物、

銀鱈の西京焼と玉子焼を仕上げ、

お弁当は、

このように仕上がりました。

今日のようにお弁当のご注文がある時のお昼の賄いは、

煮物などをおかずにすることも多く、今日も然りで、マクロビオティック(玄米菜食)を基本に据えていることもあり、御飯は雑穀御飯でした。

然りとあるように、

お弁当の日の賄いは、

それこそ、

お弁当の余り物御膳のような賄いになることが殆どです。

というのも、お弁当は予め数が分かってはいるものの、直前に数が増えることもあるので、煮物は、余分に仕込まざるを得ないからです。

そうとはいえ、唯一賄いにならないのが、玉子焼で、玉子焼は、

焼物の前盛に使うからで、この時の焼物は、真ほっけの西京焼でした。

マクロビオティックが自分の食生活の基本ですので、野菜を多く摂ることが多く、特に暑い時季こそ、このような食事の方が、身体に負担がかからないだけでなく、疲れた身体を労ってくれます。

人それぞれ好みがあるので、どれが一番かは言えませんが、食こそ、全ての始まりゆえ、大事にしていきたいものです。

まだまだ暑い日が続くようですが、くれぐれもご自愛下さい。

☆★☆ ラジオエフ 『うまいラジオ』に出演中 ★☆★

毎月第一木曜日 昼2時頃から、ローカルFM局ラジオエフの番組『うまいラジオ』で、旬の魚について、店主兼“熱血料理人”の自分が、熱く語ります。

9月は、6日(木)の予定です。

放送エリアは限られますが、お時間のある方は、是非、お聴き下さい。

2018.8.30|賄(まかな)い お弁当 マクロビオティック 野菜・果物(フルーツ) |permalink|コメントはまだありません

マクロビオティックの小豆のアイス(後編)

前回のお話し(『マクロビオティックの小豆のアイス』)の続編です。

煮小豆に合わせるため、甘味の素を作るのですが、通常はカスタードクリームやアングレーズソースとなるのですが、今回は、マクロビオティックのアイスですので、卵、牛乳などを使いません。

甘味の素を作るのに、

今回使ったのは、

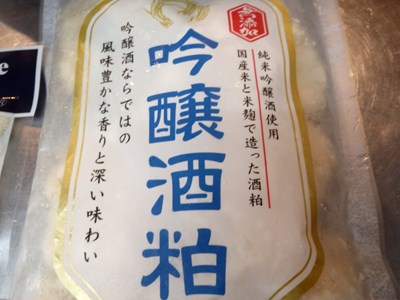

酒粕、

アーモンドプードル、

豆乳、

メープルシロップで、ここには載っていませんが、西京味噌も使いました。

フードプロセッサーに、

酒粕とアーモンドプードルを入れ、混ぜ合わせたら、

西京味噌を加え、さらに混ぜ合わせます。

アイスに西京味噌というと、馴染みがないかもしれませんが、西京味噌などの白味噌は、米糀を使っているので、穏やかな甘味があり、味に深みを加えてくれます。

十分に混ざったら、

メープルシロップ、

豆乳を加え、

固さと甘味を調節しながら、

とろっと流れる程度に仕上げます。

そこに、煮小豆を加え、

風味付けに、

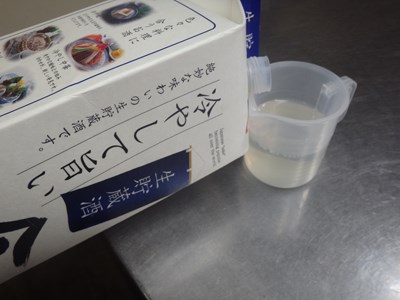

日本酒を合わせたら、アイスの素の出来上がりです。

これを、

アイスクリームマシンにかけ、

固まったら、バットに移し、冷凍庫で冷やし固めます。

完全に固まったら、

出来上がりです。

動物性の食品を一切使っていないこともあり、自然の甘味の美味しさは何とも言えず、マクロビオティックを基本に据えた『佳肴 季凛』お出ししている“身体に優しい、美味しい日本料理”の〆のデザートには、相応しい限りです。

ただ、前回の冒頭でお話ししたように、“自分の自分による自分のための小豆のアイス”にして、隠し球的なデザートですし、作り方も、バージョンアップするかもしれません。

☆★☆ ラジオエフ 『うまいラジオ』に出演中 ★☆★

毎月第一木曜日 昼2時頃から、ローカルFM局ラジオエフの番組『うまいラジオ』で、旬の魚について、店主兼“熱血料理人”の自分が、熱く語ります。

次回は、9月6日(木)の予定です。

放送エリアは限られますが、お時間のある方は、是非、お聴き下さい。

マクロビオティックの小豆のアイス(前編)

アイスなどを食べることの少ない自分でも、こうも暑いと、やはり食べたくなるもので、

自分用に、小豆のアイスを作ることにしましたが、マクロビオティックを基本にしていることもあり、卵、上白糖、乳製品を一切使っていません。

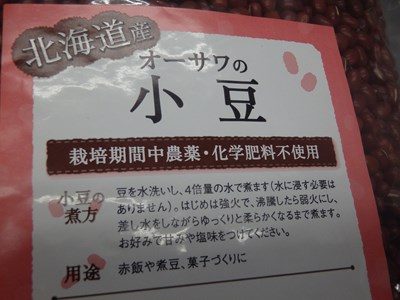

それこそ“自分の自分による自分のための小豆のアイス”で、小豆は、

栽培期間中、農薬、化学肥料を使用していないもので、普段、

雑穀御飯にも入れて炊いているものでもあります。

小豆は、前日から水に浸しておき、

軽く水洗いしてから、

ざるに上げます。

その後、小豆と水を鍋に入れ、

火に掛けます。

しばらくすると、

アクが浮いてくるので、丁寧に取り除き、小豆に火が入ったら、

茹でこぼしたら、

再び鍋に入れ、

水を注ぎ、火に掛けます。

先程と同様、アクが出て来るので、丁寧に取り除き、

頃合いを見計らい、てんさい糖を数回に分け、味をつけていきます。

てんさい糖だけでなく、

和三盆も加え、

さらに、

日本酒、

赤酒、

そして、

味醂を加え、

煮詰めていきます。

日本酒、赤酒、味醂を加えるのは、旨味と甘味に膨らみを持たせてたいからで、普通に煮小豆を作る時に入れることはありません。

水分を完全に飛ばしたら、

バットに移し、

煮小豆の出来上がりです。

煮小豆が仕上がれば、半分出来上がったようなものです。この後のお話しは、次回ということで・・・。

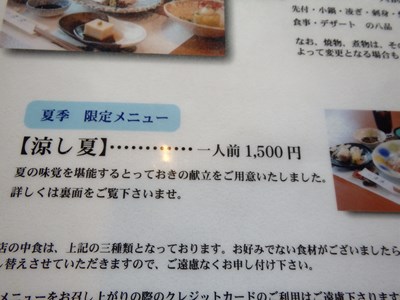

★★★ 夏季限定ランチコース『涼し夏(すずしげ)』 ★★★

この時季、当店では、夏季限定ランチコース『涼し夏(すずしげ)』(1,500円 全7品)を、御用意しております。

当店オリジナル料理の“サラダ素麺”をメインにした、清涼感溢れるコースとなっており、食後のお飲物付です。

夏野菜の天ぷらで、マクロビオティック

暑(あつ)いがあちぃ~に、あちぃ~があ”ぁ~っづいになり、この後は、〇√★※€▽◆と、文字化けしそうなくらいの暑さが続き、如何せん・・・。

こんな天候ですと、食欲も落ちてする方も多いかもしれませんが、マクロビオティック(玄米菜食)を、料理と食生活に据えているいる自分にとっては、目下のところ、食欲が落ちることもありません。

科学的なことは殆ど分かりませんが、食が基本なのは広く認められており、マクロビオティックのような食生活は、酷暑と言うべき暑さが続き、夏バテを防ぐためには有効で、『暑い夏こそ、マクロビオティック』というお話ししたことがあります。

有効とは言っても、あくまでも自分の私見であるだけなく、個人差もあるので、目安や考えのひとつであることを、ご承知しておいてください。

ところで、今日のお昼は、

野菜の天ぷらを揚げ、お昼に食べました。

天ぷらにした野菜は、

左から茄子、南瓜、オクラ、椎茸、ピーマンの5種類で、椎茸以外は全て、夏野菜で、しかも露地物です。

天ぷら以外のおかず等も、全て野菜で、

生野菜には、キャベツ、サニーレタス、大根、人参、ビーツ、紅芯大根、胡瓜、レッドキャベツ、アーリーレッド、ミニトマト、若布が入っています。

そして、もずく酢、

胡瓜の糠漬、

雑穀御飯、

味噌汁も、

一緒に用意しました。

雑穀御飯には、玄米、押麦、黒米、小豆、あわ、ひえ、きびが入っており、味噌汁の具は、白菜、玉葱、えのき、人参、韮です。

今日のお昼の食事で、合計32種類の食材を食べたことになるのですが、野菜と言うと、ヘルシーとか物足りないと感じる方も多いかもしれませんが、天ぷらのような揚物を献立の中に取り入れることで、ボリュームもあります。

冷たいものを多く摂りがちになり、食欲が落ちてしましがちですが、色んな食材を食べることで、身体も疲れにくくなり、暑い夏を乗り切れるはずです。

くれぐれも夏バテすることのないよう、ご自愛ください。

★★★ 夏季限定ランチコース『涼し夏(すずしげ)』 ★★★

この時季、当店では、夏季限定ランチコース『涼し夏(すずしげ)』(1,500円 全7品)を、御用意しております。

当店オリジナル料理の“サラダ素麺”をメインにした、清涼感溢れるコースとなっており、食後のお飲物付です。

2018.7.31|賄(まかな)い マクロビオティック 野菜・果物(フルーツ) |permalink|コメントはまだありません

無農薬・有機栽培のコシヒカリの玄米(新潟県魚沼産)

マクロビオティックを基本に据えた食生活をしているだけでなく、マクロビオティックの考えを採り入れた“身体に優しい、美味しい日本料理”が自分の料理のスタイルでもあるので、主食は、

雑穀御飯で、雑穀御飯には、玄米、押麦、黒米、小豆、あわ、ひえ、きびが入っています。

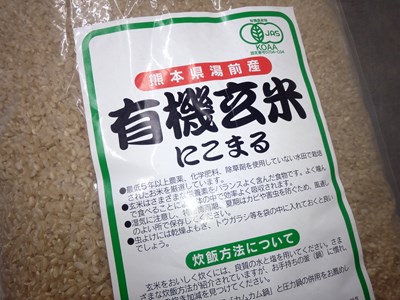

普段つかっている玄米は、

熊本県産のにこまるという品種で、無農薬・有機栽培のものです。

ところで、先日出掛けた先で、

新潟県魚沼産の無農薬・有機栽培のコシヒカリがあったので、

買ってみることにしました。

これまでに、色んな銘柄の玄米を食べてきたのですが、コシヒカリを目にするのは久し振りのことでしたので、玄米だけで炊き、試食をすることにし、その炊き方について、お話ししてみます。

袋から、

取り出し、玄米は白米のように、研ぐ必要はないので、2,3回軽く洗ってから、

すぐに炊くことは出来ないので、このまま、冷蔵庫にしまっておきました。

炊く時は、

ザルに上げ、

土鍋に移し、

玄米の1,5倍の水を入れ、

強火で加熱します。

程なくすると、

沸いてきますが、このままの火加減で炊き続け、

水分が見えなくなり、パチパチと音がしてきたら、

蓋をし、

外火だけにし、弱火にします。

このまま7~8分炊き、火を止め、

10分程蒸らしたら、

炊き上がりです。

コシヒカリ特有の粘りと甘味が何とも言えず、そのままでも十分美味しいのですが、

おにぎりにして、塩も振らずに、海苔を巻くと、その美味しさは、そのまま以上で、”Simple is best.”そのものです。

玄米というと、パサパサしていて、食べにくいと思われがちですが、このように炊けば、その美味しさを感じることが出来るはずです。

また、玄米の栄養価については、広く知られており、その特筆すべき栄養成分は、食物繊維、フィチン酸、ビタミンB1の3つです。

玄米は、白米と比較して多くの食物繊維を含んでおり、食物繊維は腸内の老廃物を体外へ排出する役割や糖質吸収抑制、コレステロールの低下作用などがあるので、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の予防に効果的とされています。

フィチン酸は、玄米の糖の部分に含まれ、血栓症の予防、高カルシウム尿症の予防、貧血予防、血行不良を改善する効果があるとされています。

そして、ビタミンB1は、水溶性のビタミンB群の一種で、神経機能を正常に保ったり、疲労回復を促進する効果があるとされていますが、ビタミンB群は肉や野菜からも摂取することが出来ます。

ただ、玄米は籾(もみ)や糠(ぬか)に農薬がたまりやすいので、今回のように、無農薬なものでなくてはなりません。

また、玄米は優れものですが、100%ということはなく、足りない栄養成分もあるので、それを補いながら、バランスの良い食事を取るのが、一番大事だと思います。

どんな素材でも、ちゃんと料理をすれば、美味しくなるものですので、機会があれば、是非試して頂きたいものです。

★☆★ 日本料理の匠 ★☆★

【佳肴 季凛】店主兼熱血料理人の自分が、

このように紹介されております。ご興味、ご関心のある方は、上の写真をクリックして、ご覧下さい。

マクロビオティック風の生わかめ丼

今が旬の食材の一つの生わかめですが、

最近では、地元の静岡県富士市の田子の浦でも養殖されるようになり、試しに仕入れてみました。

生わかめは、新わかめとも呼ばれており、

広げるとこのような形をしており、色も茶褐色です。

真ん中には、

茎があり、この歯応えが好きな方も多いかと思います。

さっと湯通しして、ポン酢などをつけて食べるのが、もっとも簡単で、生わかめの風味をそのまま味わうことが出来、自分も好きな食べ方の一つです。

自分の食生活の基本は、マクロビオティックを基本に据えていることもあり、この生わかめを使って、丼を作ってみることにしましたが、自分のマクロビオティックについての考えは、こちらをお読み下さい。

生わかめは、

沸騰したお湯に入れると、

それこそ、あっという間に、鮮やかな緑色に変わります。

すぐに、氷水に落とし、

粗熱が取れたら、

氷水から上げ、

フードプロセッサーにかけます。

この程度まで、

細かくしたら、

卸したての本山葵、

鰹節と共に、適宜入れたら、

土佐醤油を入れ、よく混ぜ合わせたら、

雑穀御飯に乗せ、

マクロビオティック風の生わかめ丼の出来上がりです。

雑穀御飯には、無農薬の玄米をはじめ、押麦、黒米、小豆、あわ、ひえ、きびの7種類が入っています。

今風に言うなら、インスタ映えこそしませんが、生わかめ丼は、自分にとっては、願ったり叶ったりの食事で、地味ながらも、滋味深い味わいは、マクロビオティックを基本にすえた当店の“身体に優しい美味しい日本料理”そのものです。

もっと言うなら、素材本来の美味しさを味わう日本料理の真骨頂と言っても、過言ではなく、生わかめ丼に、野菜をふんだんに使った汁物と、根菜類の煮物、糠漬が加われば、素なる贅でしかありません。

この反対に、日本料理には、

天然のとらふぐ、

鱧(はも)、

すっぽんなど、美食とも言うべき素材があり、贅なる贅です。

素なる贅、贅なる贅。どちらも、自分にとっては、日本料理そのもので、これらを多くの方達に知って頂くための努力を怠るなく、日々の仕事に取り組みたいと思います。

2018.3.4|賄(まかな)い マクロビオティック 野菜・果物(フルーツ) |permalink|コメントはまだありません

マクロビオティックバージョンのかき揚げコース

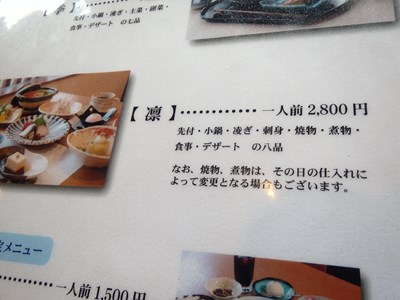

『佳肴 季凛』では、ランチの営業時間になると、

ランチメニューのお品書きを、御席にご用意しております。

ランチメニューは、

【季】(おひとり 1,500円)と、

【凛】(同 2,800円)が、一年を通じてご用意しているもので、この時季は、

限定メニューとして、【涼し夏(すずしげ)】(同 1,500円)も、ご用意しています。

これらのメニューは、定食のようなセットメニューではなく、会席料理のように、順番にお出しするコース仕立てとなっており、以前【涼し夏】の料理内容について、お話ししたことがあるので、そちらをご覧いただけければ、大体のことがお分かり頂けると思います。

ところで、以前、自分のfacebook、

twitterなどで、

.jpg)

このような野菜のかき揚げをおかずにした賄いを、

何度か、

UPしたら、「ヘルシーな食事」、「身体に優しそう」にはじまり、「食べてみたい!」、「メニューにはないの?」というコメントを頂きました。

そんなこともあり、ランチメニューのお品書きにはないのですが、ブログをはじめ、先程のSNSをご覧になった方だけが知っているランチメニュー“マクロビオティック(玄米菜食)バージョンのかき揚げコース”(同 1,500円)として、ご用意してみることにし、その料理内容が、今日のお話しです。

また、ご存じの方も多いかもしれませんが、当店は、マクロビオティックを基本に据えた“身体に優しい、美味しい日本料理”が基本で、そんな自分のマクロビオティックについての考え方については、こちらをお読み下さい。

コースとあるように、通常のメニュー同様、先付からお出しするのですが、

先付は2品あり、1品がうすい豆腐(グリンピースで作った豆腐)で、

もう1品が茄子のオランダ煮です。

そして、メインのかき揚げですが、

大きめなので、

4つに包丁し、あん仕立ての天つゆと共に、

お出しします。

かき揚げには、玉葱、えのき、人参、隠元、もずくが入っていますが、その時によって、野菜は変わることもあります。

御飯は、

もちろん雑穀御飯で、玄米、押麦、黒米、小豆、あわ、ひえ、きびが入っています。

白御飯をご希望される方もいらっしゃるかもしれませんが、マクロビオティックの美味しさを知って頂きたいので、ご用意しませんので、ご了承下さい。

御飯には、キャベツを主にしたお新香と、

味噌汁がつきますが、

写真は、蜆の味噌汁ですが、その時によって、内容は変わります。

そして、副菜として、

帆立の辛子酢掛けとなり、最後に、

デザートの苺のムースと、

食後のお飲み物となります。

これらの料理の中で、全く変わらないのが、品数と雑穀御飯だけで、他の内容は、その日によってまちまちで、先付、かき揚げの野菜、味噌汁、副菜は、どれも日替わりです。

ご来店してからのご注文も可能ですが、ランチ、夕席ともコース料理を基本としている当店ですので、ご予約をおすすめしております。

また、ランチに限っては、違ったコースでも、ご用意が可能な時もございますが、同じ御席で、違うコースをご注文を頂くと、他のお客様のコース料理の進行を妨げるので、ご用意出来ない場合もあるので、ご承知頂けると幸いです。

★★★ 『佳肴季凛』謹製 【鰯の丸煮】 ★★★

当店では、お中元、お歳暮、手土産などの贈り物や、お取り寄せに最適な【鰯の丸煮】をご用意いたしております。

5パック(10本)入 2,250円 ※クール便にて発送可

“大羽(おおば)”と呼ばれる大きめの真鰯を使用し、店主の“熱き想い”と共に、煮詰めた逸品です。大切な方への贈り物に、是非どうぞ。

2017.6.8|マクロビオティック 野菜・果物(フルーツ) |permalink|コメントはまだありません

雑穀御飯の炊き方(後編)

昨日のお話し(雑穀御飯の炊き方)の続きです。

水に浸しておいた玄米、押麦、黒米は、明くる日になると、

このような感じになっており、白米のように研ぐことはせず、軽く2回くらい洗いこぼしたら、

ざるに、あげておきます。

水に浸しておいた小豆を鍋に入れ、

さらに、水を加えますが、この時の分量は、それこそ適当です。

というのも、小豆は火が入るのに、かなり時間がかかるだけでなく、煮崩れることもないからですが、適当という言う方も、適当なので、小豆がかなり浸るくらいの分量です。

水を注いだら、

強火で加熱し、

この程度までになったら、

粟、黍、稗、

水からあげておいた玄米、押麦、黒米を入れます。

そして、

水を注ぐのですが、この時の水の分量は、小豆と異なり、適当というわけにはいかず、玄米、押麦、黒米の1,5倍です。

写真の分量が、5号=1リットルですので、1,5リットルということになるのですが、玄米だけでも、この割合になります。

ちなみに、ご存じかもしれませんが、白米と水は、同量です。

準備が出来たら、

小豆同様、強火で炊きます。

程なくすると、

沸騰してきますが、火加減はそのままです。

しばらくすると、

水も減ってきますが、火加減は強火のままです。

この状態になったら、

内火を消し、強火から、

外火だけの超弱火にし、蓋をして、

このまま7分程度したら、火を消します。

10分ほど蒸らすと、

このように、

炊き上がったら、

茶碗に、盛り付けます。

雑穀御飯というより、玄米の炊き方は、色々とありますが、この炊き方は、白米でも使え、修業時代、鮨屋にいた頃、羽釜で白米を炊くことを教わったので、その方法をアレンジした炊き方です。

この炊き方だと、鍋の様子を見ながらですので、ご家庭では、なかなか難しいかもしれませんが、他の料理をしながらですと、それほどでもありません。

また、雑穀御飯の炊き方に限らず、料理というものは、色んな下拵え、仕立て方があり、最終的に、美味しく仕上がれば、全く問題ありませんが、料理という字は、理屈をはかると、解釈している自分にとっては、その過程には、色々と決まりが、実はあるのです。

ですので、それを逸脱してしまうと、どこか腑抜けのようなものに、仕上がり、味も、然りとなってしまいます。

このようなことをお話ししても、自分自身まだまだにして、精進、努力の余地が、多々あることを痛感した次第で、今まで同様、明日からの仕事に、真摯に取り組みたいものです。

雑穀御飯の炊き方(前編)

好き嫌いなく、何でも食べる自分ですが、マクロビオティック(玄米菜食)を食生活の基本に据えていることもあり、主食は、

雑穀御飯で、中には、玄米、押麦、黒米、小豆、粟(あわ)、稗(ひえ)、黍(きび)が入っています。

また、先日お話ししましたが、自分は、肉類をあまり食べない魚菜食主義者で、魚菜食主義者は、ペスクタリアンとか、ペスコベジタリアンと呼ばれています。ちなみに、自分のマクロビオティックについての考えについては、こちらをお読みください。

自分のように、マクロビオティックを食生活にしている方も多いのに対し、興味はあっても、実践するとなると、なかなか出来ない方も多く、中でも、玄米や雑穀御飯の炊き方に、苦心しているようです。

先日も、知り合いの方に、このようなことを言われたので、雑穀御飯の炊き方について、今回はお話ししてみます。

雑穀御飯に入っている玄米は、

有機認証のJASマークが入ったもので、

ここ数年使っているのが、熊本県産のにこまるという品種です。

玄米は精白していないので、捨てるような部分である糠(ぬか)と胚芽(はいが)を食べるためには、無農薬、化学肥料不使用の安全な食材でなくてはならず、普通に栽培されたお米の玄米では、意味がないのです。

玄米7割に、押麦2,5割、黒米0,5割を目安に、

混ぜるのですが、あくまで目安で、その割合は、その時々によってまちまちです。

玄米と一緒に、

小豆、

粟、稗、黍を合わせたものも用意します。

それぞれ似ていますが、粟は、

黄色をしており、黍は、

粟に比べ、薄い黄色をしており、稗は、

粟、黍に比べると、白いのが特徴です。

玄米、押麦、黒米を合わせたものと、

小豆に、

水を注ぎ、このまま半日程度おいておきますが、この時季は、常温でも構いませんが、夏場は、冷蔵庫にしまっておき、普段の場合、夕方に水に浸し、明くる日の朝、炊いています。

とりあえず、下準備が終わり、炊き方については、明日お話しします。

賄いの主食は、雑穀米

いきなりですが、

今日の賄いです。おかずは、『鰯の丸煮』の煮崩れたもので、野菜の粕汁も一緒でした。

昨日の賄いが、

こちらで、野菜のかき揚げをおかずに、汁物も、野菜でした。

また、別の日は、

鯵フライをメインにしたものだったり、

野菜をふんだんに入れた雑穀粥でした。

マクロビオティック(玄米菜食)を、自分の食生活の基本にしているので、ご覧のように、主食は、雑穀で、白米を食べることは、

殆どなく、

他の日の食事も、

似たり寄ったりの感じのものです。

雑穀を食べない時は、かき揚げを揚げて、

麺類が多く、その中でも、蕎麦が殆どです。

賄いは、あるものや余り物で作ることが多いのですが、市場に行くと、思い出したように、自分の好みのものを見つけ、それがおかずになることもありますし、

“お疲れちゃん♪”の合言葉と共に、晩酌の肴になることも、しばしばで、この日は、揚げたての牡蠣フライと、紅鮭の粕漬を焼いたものでした。

明日は、市場に行きますが、良さげなものを、見つけて来ようかと思っています。(笑)