鱧(はも)の肝焼き

鱧(はも)は、色んな調理方法があり、また身だけに限らず、いろんな部分も食べることが出来ます。今日は、そんなお話しです。

鱧の内臓です。

これは、鱧の肝、つまり肝臓です。

これは、胃袋です。

これは、浮き袋ですが、この形、何かに似ていると思いませんか?この形から、“鱧笛(はもぶえ)”と呼ばれています。

これは、胆のうです。苦玉(にがだま)とも呼んだりもします。食べられないわけではありませんが、苦いので、普通は食べません。鱧に限らず、どんな魚にもありますし、頭を卸す時は、つぶさないよう注意が必要です。

胆のう以外部分を串に刺します。これに軽く、塩を振って焼くだけです。内臓なので、若干クセがありますが、ちょっとした酒の肴です。

“鱧のもつ焼”といった感じです。鱧笛はゼラチン質が強く、胃袋はコリコリとした食感がアクセントです。肝は独特のコクがあります。

こんな料理をお出し出来るのも、毎日鱧を卸しているからですが、この串一本が、鱧一本分ですから、ある意味貴重です。

たまには、こんな酒の肴はいかがなものでしょうか?鱧シリーズはまだまだ、続きがあります。

志村

鱧(はも)の卸し方

今回も、鱧(はも)シリーズです。

鱧(はも)のように長い魚は、和食では“長物(ながもの)”と呼ばれています。“長物”には、鰻(うなぎ)、穴子(あなご)なども入ります。

これらは、それぞれ卸し方が違います。特に、鱧は他の二つに比べ、大きいので、普通の魚のように、三枚に卸します。長いから三枚という感じではないのですが・・・。

最初にヌメリをとり、はらわたを抜き、水洗いした鱧の頭ぬ部分に目打ちをします。

頭から肛門にかけて、骨が三角形になっているので、斜めに包丁を使います。

肛門から尾の先までは、平べったいので、包丁もまっすぐに、入れます。

目打ちを抜いて、反対の身を卸します。今度は尾の方から、包丁を入れます。

先程とは逆に、肛門のところまで来たら、包丁を斜めに入れていきます。

今度は、身が上になるようにしたから、腹骨をとります。この時出刃包丁では、やりづらいので、刃渡りのある牛刀や柳刃包丁に変えます。

腹骨を取り終えたら、背びれから身を外します。

次に背びれを取ります。反対の身も、同じ様に腹骨を取れば、仕上がりです。

身の部分は、落とし(湯引き)を始め、色んな料理に使いますが、頭や骨の部分は、こんがりと焼きます。

焼いた骨は、出汁を取るのに使います。煮物をはじめ色んな料理に使います。鱧の出汁は、淡白なのですが、味が深いのが特徴です。

今朝も鱧を卸したのですが、危うく鱧に咬まれるところでしたが、先日お話ししたように、先端を切り落としていたので、事無きを得ました。

もし咬まれたら、無理に引っ張らず、喉のほうに押し返すと、鱧はすんなり口を開けるのですが、やはり咬まれたくないものです。

志村

鱧(はも)の産地

以前、日替わりの単品物は、毎日書くことを、お話ししました。そのお話しは、こちらを。

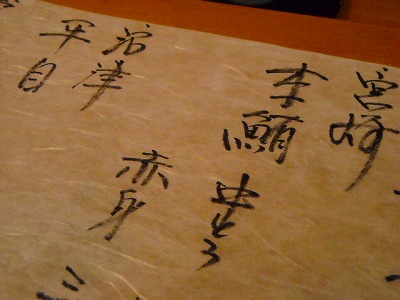

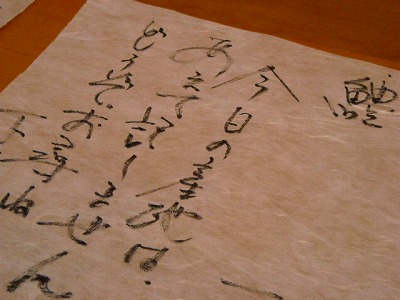

刺身でお出しするものは、こんな風に、書きます。

どの魚にも、産地を書くようにしています。勿論、値段も書きますが、今が旬の鱧(はも)は、こんな書き方をします。

ご覧のように、「今日の産地は、あえて記しません。・・・・・。」とあります。何故だと思いますか?

昨日の鱧は、中国産だからです。国産もの、天然ものにこだわる自分が何故使うのか、疑問に思うかもしれません。

というのも、国産の鱧の入荷は、まちまちだからです。

先日、入荷していた鱧です。大分県産です。その日は、この籠とは別に、もう一個だけあっただけです。本数で、15本弱です。

一方、中国産はこの5倍程度は、入荷してきます。しかも、国産は、籠一つ(最低でも5、6本)で仕入れなくてはなりません。

当然、全てが良い鱧とは限りません。場合によっては、全部イマイチということもあります。

しかし、中国産は、沢山ある中から、良いものを選ることが出来ます。国産の方が、良いものが多いのは事実ですが、中国産の一番良いものでしたら、語弊はありますが、ほぼ同じと言えます。

実際、今月の初め入荷した御前崎産の鱧は、半分あがった(死んだ)ようなものでした。

勿論、国産もので良いものがあれば、当然そちらを仕入れます。どちらを使うにせよ、“佳肴 季凛”で使うのは、どちらも活きているものばかりですから、鮮度は抜群です。

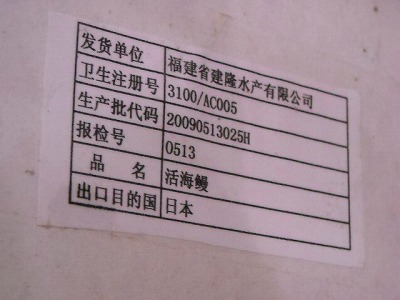

ちなみに、中国産はこんな箱に入って来ます。

“活海鰻”と書かれています。中国語で、どのように発音するかは、分かりませんが、自分は“かつかいまん”と、音読みしています。

福建省産です。福建省は、この辺です。ですから、この鱧は東シナ海周辺で取れたものです。

お客様や、今回のお話しをお読みになった方の中には、あえて中国産なんて書かなくたって、分からないし、大して気にならないと、思う方もいらっしゃるかもしれません。

その通りだと思います。ですが、自分の性分として、産地が分からないものや、それを隠したり、もっと言えば偽装することは、出来ません。

「商売は売って、なんぼ。儲けて、なんぼ。」、「ばれなければ、何をやってもかまわない。」、「ちょっとぐらい、かまわない。」などと言う人もいます。それが、“商売人”かもしれません。

それはそれで、構いませんし、他人(ひと)は他人(ひと)です。事実、自分は商売をしていますから、商売人です。ですが、その前に料理人であり、もっといえば一人の人間です。

一人の人間として、嘘をついてまで、お金を頂くことが出来ません。そういう意味では、“商売人”失格かもしれません。

真っ当なことをするだけでなく、自らの腕を拠所として、お金を頂くのが、自分にとっては、商売人であって、“商売人”でないのです。

話しが、変に堅苦しくというか、熱血料理人の魂に火がついてしまい、つい熱くなってしまいました。

先程、お話ししたように、“佳肴 季凛”で使う鱧は、自らの目利きで選らんだものばかりです。今が旬の鱧を是非、ご堪能下さい。

鱧は長い魚。まだまだ、続編があります。

志村

鱧(はも)の歯

これから旬を迎えるのが、鱧(はも)ですが、鱧の大きな特徴の一つが、その鋭い歯です。

口も長く、細かい歯が沢山のこぎりのように、生えています。

上あごはこんな感じです。

口の真ん中に、5、6本大きめの歯が生えています。一方こちらが、下あごです。

先端に、歯が3本あり、そこから、細かい歯がいくつも生えています。

また、鱧は活きたものを使うので、締めたり、卸す時は、この歯に咬まれないように、注意が必要です。鱧は、性格も獰猛なので、時には向かってくることもあります。ですから、締めたらすぐに、神経を抜いて、動き回らないようにします。

また、万が一に備えて、先端を切り落とします。

先日も市場の活魚のセリ人も、鱧に咬まれ、病院で指を縫ってもらっていました。それほど、恐ろしいのが鱧です。

そんな性格ゆえ、鱧という名前の由来は、食む(はむ)が転じて、はもになったとも言われています。

自分は咬みつかれたことはないのですが、水洗いする時に、指が引っかかって、切ってしまったことがあります。卸してしまえば、全く心配ないのですが、活きた鱧を扱う時は、ともかく注意が必要です。

長い魚ゆえ、鱧にまつわるお話しは、まだまだ続きます。

志村

鱧(はも)入荷

蛇ではありません。これから旬を迎える“鱧(はも)”です。“鱧”は獰猛な性格なので、こんな風に、そお~っと持たなければなりません。

ちょっとでも気に入らないと、噛み付いてきます。また長い魚なので、動きは蛇に似ており、水から首を上げて、生簀から逃げ出すこともあるので、こんな風に、籠に入れられています。

“鱧”は淡白な魚なので、色んな料理に仕立てることが出来ますが、“鱧”そのものを味わうには、やはり“落とし(湯引き)”に限ります。

“佳肴 季凛”で仕入れる“鱧”は、活きたものなので、このようにきれいに花が咲いたようになるのです。というより、身が活きているうちに、“落とし”にするので、こうなるのです。

ご存知かと思われるかと思いますが、“鱧”には、沢山の小骨があるので、“骨切り”をしなくてはなりません。

これが卸した“鱧”です。朝のうちに締めて、卸しておくと、“骨切り”がしやすいので、“骨切り”をするのは夕方です。

“骨切り”をする時は、ご覧のような専用の包丁を使います。長い魚だけに、話が長くなるので、包丁のお話しは今日はやめておきます。

“骨切り”を終えたところです。これを食べやすい大きさに包丁してから、沸騰したお湯に落とし、すぐに氷水で冷やします。

梅肉醤油と共に、お出しします。

何と言っても、“鱧”は、梅肉醤油に限ります。自分でも、山葵醤油や生姜醤油など、色々試してみましたが、“鱧”の味を引き立たせることは出来ませんでした。

修業時代に“鱧”を初めて食べた時、大して美味しいものではないと思ったのですが、何度も食べていくうちに、その美味しさに惹かれるようになりました。

“鱧”と言えば、京都を思い浮かべますが、富士市の“佳肴 季凛”でも、味わうことが出来ます。これから、美味しくなる“鱧”を、是非味わって下さい。

志村

追伸 先程お話ししたように、長い魚だけあって、話も長くなるので、今回はここまでにしておきます。卸し方、産地、包丁など、連続ではありませんが、何回かに分けてお話しします。乞うご期待!