三重県熊野産のめかじき

昨日、三重県熊野灘産のとらふぐ(天然)と共に入荷したのが、

めかじきで、かまの部分ということもあり、

刺身に出来る部分が少なかっただけでなく、思いの外、脂が乗っていたので、切身にして、

西京漬にし、焼物に使うことにしました。

かまの部分は、

煮付にするため、

片身のかまを、3つに包丁しておきました。

それでも、切り落しの部分もあったので、

本鮪(那智勝浦)、〆鯵と共に、丼に仕立て、昨日のお昼の賄いで、食べたのですが、〆鯵にした鯵は、鹿児島県産のもので、ただの三色丼ではなく、〆鯵の青、めかじきの白、本鮪の赤ということで、フランス国旗の配色を示すトリコロールにちなみ、トリコロール丼と名付けました。

今更ながら、その美味しさを語るまでもなく、あっという間に完食した次第ですが、三色の国旗で有名なものの一つがイタリア国旗で、トリコローレと呼ばれているのは、広く知られています。

その三色は、緑、白、赤で、それをモチーフに、

トリコローレ丼なるものも、賄い用に作ったことがあり、緑はアボカド、白は鰆(さわら)、赤は本鮪でした。

機会があれば、これらに次ぐ三色丼を作ってみようと思っている次第です。

真梶木(まかじき)と〆鯵(しめあじ)のハーフ&ハーフ丼

3月3日の今日は、

ひな祭りですが、

そんなこともあり、昨日の新聞の折り込み広告に入っていたスーパーマーケットのちらしには、

ひな祭りの字が、満載でした。

どのちらしにも、

ちらし寿司の写真が載っており、

それに刺激されたわけなのか、

そうでないのかはさておき、昨日は、

銚子産の真梶木(まかじき)と島根産の鯵で、

ハーフ&ハーフ丼を作り、

お昼の賄いにしましたが、鯵は生ではなく、〆鯵にしたものです。

問答無用の美味しさで、今更ながら、魚の美味しさを改めて感じました。

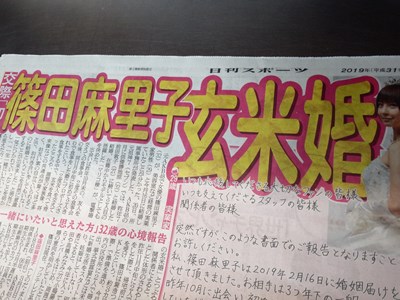

玄米婚

マスコミなどの報道で、元AKB48の篠田麻里子さんが結婚したという記事を見たところ、

彼女が、

玄米婚と、自ら言っていました。

マクロビオティック(玄米菜食)を基本に据えた“身体に優しい、美味しい日本料理”を料理のスタイルにしている自分としては気になり、新聞を読んでみることにしました。

紙面には、

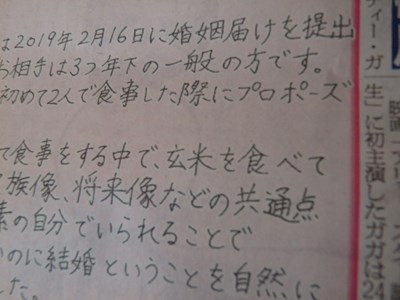

デカデカと玄米婚という見出しがあり、彼女と結婚相手の方は、

玄米を食べて育ったことが共通のきっかけで、

結婚に到ったことが、書かれており、彼女のツイッターでは、「これが噂の玄米婚」と、投稿されていました。

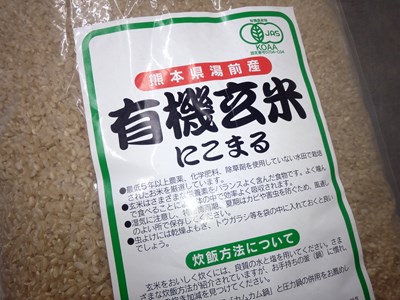

先程お話ししたように、マクロビオティックを基本に据えている自分の主食は、玄米をベースにした雑穀御飯で、中には、

玄米、押麦、黒米、小豆、あわ、ひえ、きびの7種類が入っており、玄米は、

熊本県産のにこまるという品種で、無農薬・有機栽培のものです。

そんな今日の賄いは、

紅鮭をおかずに、

具沢山の汁物、

大根の糠漬、蕗味噌で、汁物の具は、玉葱、榎、白菜、春菊、人参で、蕗味噌は、蕗の薹で作ったものです。

マクロビオティックが食生活の基本ゆえ、肉類を食べる機会は少なく、メインのおかずは、魚類が殆どで、自分のようなタイプの食生活をする人のことは、ペスカタリアンとかペスコベジタリンと呼ばれ、日本語では、魚菜食主義者と訳されています。

ですので、自分の賄いは、

野菜のみの揚げ餃子、

秋刀魚の丸干し、

フライ(海老、鯵、牡蠣)などの魚介類で、カレーの時は、

鯖の唐揚げを添えたものだったり、

自ずと魚介類が中心のおかずとなります。

種類が多い魚は、それぞれの味わいに違いがあり、同じ種類の魚でも、時季により、味の違いがあり、それこそが魚の魅力でもありますし、さらに言うと、四季を愛でる日本人ならではのことだと思います。

ところで、AKB48という名前を知っていても、そのメンバーの顔と名前を一致させるのは難しく、年齢を重ねるというよりも、歳を取るということは、体力の衰えよりも、芸能人の名前が分からなくなることだと思っている昨今です。

にもかかわらず、若手の芸能人の中で、顔と名前が一致する数少ない一人が、

北川景子さんで、何かのきっかけで、彼女が明治大学卒ということを知り、結果として、自分の後輩ですので、妙な親近感があります。

また、以前お話ししたことがあるように、先輩あっての自分にして、後輩あっての自分で、母校の名を汚すことのないよう、精進を重ねたいものです。

今回のお話しは、妙な紆余曲折があり、結論という結論は無しということですが、芸能人に始まり、芸能人で終わったお話しでした。

夫婦箸は、螺鈿(らでん)細工の瓢箪入り

昨年の夏に、東京・原宿へ行った時、珍しい看板が目に入り、

店内を覗くと、

はし、

ハシ、

箸と、箸の専門店でした。

そして、自分と女将兼愛妻(!?)の真由美さんが、賄いを食べる時に使うためのお揃いの箸、

つまり、夫婦箸を買い求めました。

買った箸ですが、

封を開けると、

真ん中あたりに、

瓢箪(ひょうたん)があしらわれています。

瓢箪は縁起もので、除災招福の お守りや魔除けとして広く用いられており、3つ揃った三拍(瓢)子は、揃うことで縁起が良く、6つ揃った六瓢箪は、無病(六瓢)息災に通じることもあり、これまた縁起が良いものです。

さらに、実が鈴なりになることから、家運興隆、子孫繁栄のシンボルとされています。

さらにさらに、昔から薬入れなどに用いられたこともあり、医療の象徴とされており、子供が病気がちで心配な場合は、ひょうたんを枕元に置くという風水術があり、男性なら枕元の左側に、女性なら右側に置くとのことです。

さらには続き、くびれた独特の形からいったん吸い込んだ邪気を逃さないことで、神霊が宿るとされ、強力な吸引力で邪気を吸い込んで空気を浄化する働きがあるとも言われています。

そして、戦国時代には多くの武将が旗印や馬印の意匠に瓢箪を用いたこともあり、必勝祈願や立身出世のお守りとされています。

知りたがりの自分は、色々と調べたら、中国でも、縁起ものとされているようで、読んでいるだけでも、ご利益がありそうな気になってしまいました。

また、瓢箪の絵柄は、貝殻の内側で虹色の光沢を放つ真珠層の部分を切り出した板状の素材を漆地にはめこむ技法である螺鈿(らでん)で、型取られており、貝殻の神秘的な輝きは、海に育まれたものでありながら、月の光を思わせるものでもあります。

螺は貝、鈿は散りばめるという意味が、それぞれにあり、元来、貝殻や卵殻を漆の中に埋め込んで美しい海底の様子を描き出すのは、若狭塗独自のスタイルであり、職人芸の真骨頂を発揮する技法であると言われています。

そんな夫婦箸ですが、なかなか使うというか、使い始める機会がなく、ようやく、最近になって、使うことにし、

最初に食べたのが、

偶然にも、

海老(えび)、鯵(あじ)、牡蠣(かき)の三種のフライで、偶然にも、三拍子となりました。

これまで、瓢箪についての知識はいくらかありましたが、今回のお話しを書くにあたり、色々と調べたところ、些細な事柄に、意味を持たせるのが、日本人の文化であることを改めて感じました。

さらに、夫婦箸というより、箸についても調べると、瓢箪同様、日本文化の奥深さを知り、その一端である日本料理に携わる自分としては、後世につなげるべく仕事をするよう、努めたいものです。

真梶木(まかじき)の皮も、三次利用

冷凍の目鉢鮪(めばちまぐろ)の皮について、お話しをしましたが、さらなる続篇です。

生の鮪の入荷状況や、こちらの使い勝手に応じて、

生の真梶木(まかじき)を使うことがあり、真梶木は、冬が旬の魚です。

カジキマグロと呼ばれたりもしますが、マグロ類ではなく、別の種類ですが、魚市場では、太物(ふともの)や大物(おおもの)などと呼ばれ、扱うのが鮪屋ということもあり、このように言われるようになったかもしれません。

そんなこともあり、当ブログでも真梶木は、鮪のカテゴリーに入れております。

写真のように、塊で入荷してくるので、

血合いと皮を外してから、

使います。

通常、血合いも皮も捨てられてしまうのですが、

もったいないので、

両面を、

遠火の弱火で、こんがり焼きます。

焼いたら、

一番出汁を取った鰹節、宗田節、昆布、干し椎茸の足、野菜の手くずなどともに長時間、弱火で煮出し、

漉します。

加熱することで、正確なことは分かりませんが、経験上の個人的な見解として、

棘のような鱗があり、これを取り除いたら、

適当な大きさに包丁し、冷凍しておき、賄い用のカレーに使っていますが、マグロ類の皮ほど、ゼラチン質は少ないのですが、旨味があります。

ただ、煮込んでいるうちに溶けてしまい、最終的には影も形もないものの、旨味を加えてくれていますし、料理人である以上、どんな素材でも、使い切る姿勢は、これからも持ち続けたいものです。

冷凍の目鉢鮪(メバチマグロ)の皮の身で作った鉄火丼

冷凍であれ、生であれ、鮪(まぐろ)の皮は、利用価値がないものと思われていますが、そのようなことは一切なく工夫次第では、二次利用、三次利用までが可能で、以前それについて、お話ししたことがあります。

今回のお話しは、以前お話しした生の本鮪ではなく、一般に流通している冷凍の目鉢鮪(めばちまぐろ)の皮についてです。

利用価値がないと思われているだけあって、

破格とも言うべき値段で、

手に入れることが出来、

背の部分もあれば、

腹の部分もあります。

身が厚く残っている部分は、

包丁で身をそぎ、

取り切れなかったら、

スプーンなどで、こそげ取ります。

取った身は、

すき身丼というか、

鉄火丼に仕立て、賄いになることもしばしばで、皮ぎしの身ですので、脂もあり、賄いのレベルを越えていると言っても、過言ではありません。

この丼を、柵であれ、ぶつのような切り落しであれ、、パック詰めされ、値札のついたもので作ったら、ちょっとした贅沢なものになってしまいますが、皮についた身で作ると、懐に優しい金額で作ることが出来ます。

皮が売場に並ぶことは、殆どないと思われますが、予め頼んでおけば、手に入れることが出来るはずですし、刺身や丼ものだけでなく、工夫次第では、鮪のつみれ鍋、鮪のメンチカツなど、色んな料理に仕立てることが出来るので、機会があれば、是非試して欲しいものです。

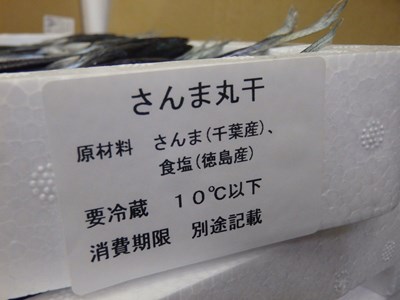

秋刀魚(さんま)の丸干し

普段通っている沼津魚市場には、

練物、干物、塩蔵品などを扱っている問屋があります。

先日、この問屋を覗くと、

千葉県銚子産の秋刀魚の丸干しが、

並んでいました。

秋刀魚というと、夏の終わりから秋にかけて入荷し、脂が乗ったものを塩焼にするのが定番ですが、秋刀魚の丸干しは、11月の終わり頃から水揚げされる脂の抜けた“枯れ秋刀魚”で作るものです。

自分が、秋刀魚の丸干しを初めて食べたのは、4、5年前のことで、天然のとらふぐの仕入れ先の一つでもある三重県熊野の魚屋さんからの頂き物でした。

それ以来、秋刀魚の丸干しの美味しさを知ったのですが、ご存じのように、この2,3年は、秋刀魚の不漁が続いていたこともあり、なかなかその美味しさに与(あずか)る機会がなかったのですが、久々に目にしたこともあり、賄い用に買った次第です。

丸干しですので、

串を打ち、

焼くだけです。

そして、今日のお昼に、

賄いで食べたのですが、マクロビオティック(玄米菜食)を自らの料理の基本に据えていることもあり、雑穀御飯が主食で、玄米、押麦、黒米、小豆、粟(あわ)、稗(ひえ)、黍(きび)が入っています。

また、酒の肴にしたこともあり、

否が応でも、熱燗が進んでしまいました。

昨今、脂のあるものが好まれがちですが、脂の無い秋刀魚だからこそ、丸干しの美味しさがあり、丸干しの秋刀魚には、秋ではなく冬という字をあてたいくらいだけでなく、秋刀魚の別の美味しさを、多くの方に知って欲しいこと、この上ありません。

☆★☆ ラジオエフ 『うまいラジオ』に出演中 ★☆★

毎月第一木曜日 昼2時頃から、ローカルFM局ラジオエフの番組『うまいラジオ』で、旬の魚について、店主兼“熱血料理人”の自分が、熱く語ります。

次回は、2月7日(木)の予定です。

放送エリアは限られますが、お時間のある方は、是非、お聴き下さい。

生の本鮪と真梶木(まかじき)のハーフ&ハーフ丼

誕生日の昨日は、自らの御祝いを兼ねて、

生の本鮪(宮城・気仙沼産)と真梶木(千葉・銚子産)のハーフ&ハーフ丼を作り、お昼の賄いに食べることにしました。

生の本鮪が、

こちらで、真梶木は、

こちらでした。

この丼に添えたのが、

芹の味噌汁で、芹をはじめ、茗荷や三つ葉のように、香りの強い野菜だけの味噌汁の美味しさは、シンプル・イズ・ベストの一言に尽きます。

それぞれの上には、茗荷、紅蓼、大葉、胡麻、天に本山葵を盛り付けてあり、

本山葵を醤油で溶いたら、

上から掛けたら、ここからは、ただただ無言で、

一気呵成に、完食。

生の本鮪の濃厚の旨味、真梶木の軽い味わいがお互いの美味しさを引き立ててくれ、語るだけ、野暮になってしまいますが、自分の誕生日の賄いということで、万事よろしということにしておきましょう。

始まりも鯵(あじ)、終わりも鯵(あじ)

今朝は、沼津魚市場に行って来たのですが、

この売場で、

三重県産の鯵を2ケース仕入れましたが、1ケースが3キロで、1ケースに25本くらい入っているサイズのものです。

鯵の使い道は、揚物用ですが、揚物にするからと言って、鮮度は二の次ということはなく、鮮度が良いものを揚げてこそ、美味しさを味わうことが出来ます。

鯵の下拵えは、

包丁で、

鱗を取ったら、

ぜいごと呼ばれる尾の部分に近い堅い部分を、身に傷をつけぬよう、包丁で取り除きます。

鱗とぜいごを取ったら、

頭を落とし、

腹を切り落とし、はらわたを取り除いたら、水洗いをするのですが、【佳肴 季凛】では、その役目は、

女将兼愛妻(!?)の真由美さんです。

水洗いする時は、鮮度が落ちないよう、

こまめに氷を使いながら、手際よく、水洗いしていきます。

水洗いを終えたら、

三枚に卸すのですが、

今日のように、

いくらか大きいような感じの時は、

尾の部分を切り落とすこともあり、卸し身は、明日のバスツアーの団体のお客様の揚物にするため、

新挽粉(しんびきこ)をつけておきましたが、新挽粉は、もち米などを乾燥させて細かくしたものです。

普段自分が使うものは、じゃが芋のでんぷん質で作ったもので、みじん粉とも呼ばれることもあります。

普段捨ててしまうような鯵の頭ですが、焼いてから出汁を取るため、

半分に割ってから、

えらや汚れを取り除いてから、水洗いするのですが、この役目も、

真由美さんで、焼いた頭と中骨は、

このような感じです。

そうこうしていると、ランチの営業時間になってしまうのが、いつものことで、今日も然りでした。

ランチと言えば、自分達のお昼の賄いは、ランチの営業だけでなく、仕込みの殆どが終わってから、真由美さんと仲良し子吉(!?)で食べるのですが、

今日は、今朝仕入れた鯵を〆鯵にして、〆鯵丼にしました。

生の鯵で、鯵の叩き丼を作ることがあるのですが、

ひと仕事を加えたものは、美味しさが増し、料理が料理たる所以を感じぜずにはいられません。

満腹感と満足感に浸りながら休憩し、夜の営業時間となったのですが、そんな今夜は、お客様のお帰りを待ちながら、

なめろうにした鯵で、

“お疲れちゃん♪”

なめろうとは、鯵などの青魚を味噌や薬味と一緒に粘り気が出るまでたたいて作る料理で、房総半島が、その起源とも言われているものです。

かくして、今日の一日は、鯵に始まり、鯵で終わったのですが、こんな日はこれまでにもあり、そんな様子については、こちらを御覧下さい。

天候などの事由をはじめ、入荷状況によっては、信じられないような値段になってしまうのが、魚の相場で、鯵も例外ではありません。

ただ、基本的には、大衆魚ゆえ、スーパーなどでも、かなりのお値打ち価格で手に入れることも出来るので、機会があれば、鯵の美味しさを味わって頂きたいものです。

胡麻だれの一日

今日は、ランチの営業が終わると、

昨日ボトル詰めをしなかった胡麻だれのボトル詰めをしたのですが、

販売するようになって、

3日目であるだけでなく、通常の料理とは異なり、

その場で召し上がるものではないので、

普段以上の神経を使わざるを得ず、女将兼愛妻(!?)の真由美さんと、慣れない仕事に、勤しみつつあります。

ただ、食べるものを扱う以上、こういう神経の使い方こそ、本来あるべきもので、仕事の原点を見直す機会にもなっているのも、事実です。

その後、

胡麻だれを仕込むことにしたのですが、少しばかり疲れたので、休憩を兼ね、お昼を食べることにしました。

胡麻だれに限らず、仕込んだものは、必ず味見や試食をすることもあり、今日のお昼の賄いは、

蕎麦を茹で、胡麻だれと、

きのこ入りの麺つゆで、

食べてみました。

いつも通りの味だったのですが、胡麻だれの販売について、SNSなどで投稿したところ、色んなコメントやメッセージを頂き、アレンジ次第で、胡麻だれが楽しめることも分かり、機会を見て、自分でも試してみる予定です。

その楽しみ方ですが、大根卸しにそのまま掛けるとか、炒めものの味付けに使うとか、色々でした。

結果的に、胡麻だれの仕込みは、夜の営業が終わってからとなり、

昨日同様、明日もボトル詰めをします。

☆★☆ ラジオエフ 『うまいラジオ』に出演中 ★☆★

毎月第一木曜日の昼2時頃から、ローカルFM局ラジオエフの番組『うまいラジオ』で、旬の魚について、店主兼“熱血料理人”の自分が、熱く語ります。

次回は、10月4日(木)の予定です。

放送エリアは限られますが、お時間のある方は、是非、お聴き下さい。