伊豆下田産の目鯛(めだい)と鳥取県境港産の真鰯(まいわし)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3723回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

休み明けの今朝、沼津魚市場に行くと、

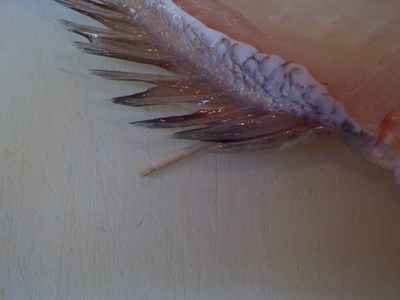

下田産の目鯛(めだい)の水揚げをしているところでしたので、

良さげなものを選り、秤にかけてもらっている間に、構内を物色していると、

鳥取県境港産の真鰯(まいわし)が入荷しており、

中を確認すると、

予想通りで、予想通りとお話ししたのは、ここ最近、

【鰯の丸煮】用に仕入れており、ハズレが無いからです。

となれば、

即決にして、2ケース(8キロ)仕入れることにし、

先程の目鯛は、1,3キロでした。

その他の仕入れを済まし、『佳肴 季凛』に戻り、仕込みを始めると、ふぐネット29匹衆がやって来て、

「親方、おはようございます。仕入れ、お疲れ様でした。」

「おはよう。昨日休みだったから、早めに寝たのに、やたら眠いんだけど、休み明けだし、張り切ってやるよ。」

「親方、ファイト!」

目鯛は、

三枚に卸したら、

脱水シートに挟んでおきました。

脱水シートに挟むのは、目鯛は水分が多く、身が柔らかいので、脱水シートに挟むことで、適度に吸い分が抜け、旨味を感じることが出来るからです。

目鯛の下拵えが終わったら、

真鰯の下処理をしようとする頃、女将兼愛妻(!?)の真由美さんは、

仕上った【鰯の丸煮】を入れる真空パックを、 準備してくれていました。

下処理を終えた真鰯は、

クッキングシートを敷いた鍋に並べ、

水と酢を注いだら、

火にかけ、仕上るのは明日になります。

かくして、一週間が始まり、今週もお付き合いのほど、宜しくお願いします。

お食い初めなど、御祝いの焼物の鯛(たい)は、活締め

料理が好きで、料理人になって、3分の1世紀にして、誰が名付けたのか、熱血料理人。

そんな料理への想いや日々の様子を、 熱血料理人の店主・志村弘信が3720回目の今日も認(したた)めます。

今日は、お食(く)い初(ぞ)めの御席があり、追加料理として、

鯛の焼物を御用意しました。

盛付けていると、ふぐネット29匹衆がやって来て、

「めで鯛!」

「最初にも話したけど、お食い初めのお客さんからの注文だよ。」

「お食い初めって?」

「子どもが一生食べ物に困らないことを願って、成長したことを喜ぶ意味もこめて、赤ちゃんに初めて食べ物を食べさせてあげる儀式のことで、百日祝いとも言われているから、生まれてから100日目を目安にしているよ。」

「へぇ~。」

「正式というか、御膳や食器を使う人もいるし、簡単というか、形だけで済ませる人もいたりと、色々だよ。」

「形だけって?」

「お参りをする神社で、お食い初め用の御膳をプレゼントしてくれたりもするから、その器に、大人のお客様の料理を取り合分けて、盛付るケースもあるね。」

「それはそれで、ありかもね。」

「あとは、 お祝い感が出ないから、今日みたいに、鯛の焼物をつけるお客さんもいるし、自宅でやるから、焼物だけの注文も受けたことがあるよ。」

「テイクアウトの鯛の焼物ってこと?」

「そうだよ。

ブログにも書いてあるから、ここをクリックしてごらん。」

「こんなのも、用意したことあるんだ~。」

「頼まれれば、色々と用意しているよ。そうそう、今回の鯛は、活きたもので用意したんだ。」

「どういうこと?」

「まぁまぁ、話してあげるから、焦りなさんさ。」

「はぁ~い。」

他の魚同様、鯛は沼津魚市場で仕入れたもので、焼物のご注文は予め頂いているので、前もって注文をしておきます。

養殖のものとは言え、時季によっては、希望のサイズがないこともあるからです。

今日の鯛は、一昨日、

仕入れたもので、自分が魚市場に行くと、

魚市場近郊にある養殖業者が持って来たものです。

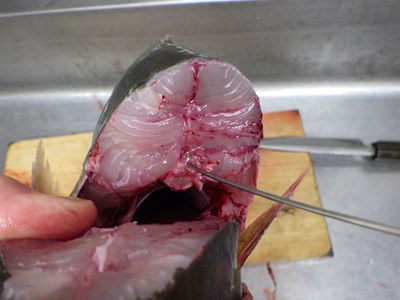

取り出したら、

その場で締め、

神経を抜いたら、

血抜きのため、海水につけたのち、持ち帰りました。

持ち帰ったら、

鱗を取り、

鱗を取り、はらわたを抜き、水洗いしたのち、

三枚に卸し、キッチンペーパーに挟んでおき、冷蔵庫へ。

そして、今日、焼いたのですが、

中骨は、

背びれ、

尻びれ、

尾びれに爪楊枝を刺したら、

それぞれのひれに、焦げないようにするため、

塩をし、この塩のことを化粧塩(けしょうじお)と呼んでいます。

また、爪楊枝を刺しておくのは、見た目を際立たせるためで、頭の部分も、

同じようにしておき、身の部分は、

包丁したら、出汁2に、日本酒1、薄口醤油1、味醂1の割合で合わせたものに10分ほど漬け、この合わせ地(ぢ)のことを、若狭地(わかさぢ)と呼んでいます。

全ての部位を、

焼いたら、

器に、

大根をホイルで巻いたものを台にし、

盛付けていき、

最後に、あしらいの梅の形の大根と人参、レッドキャベツ、はじかみをあしらえば、冒頭の写真のように、

仕上りました。

先程お話ししたように、鯛の焼物は別途のご注文で、人数に応じて、鯛の大きさも変えています。

また、お値段も、その時によって、まちまちですので、詳細については、お手数ですが、直接お問い合わせ下さい。

下田・須崎産と神津島産の目鯛(めだい)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3718回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今朝、沼津魚市場に行くと、

地物の金目鯛(きんめだい)の水揚げをしており、

船も複数だったので、

セリ前には、金目鯛祭り状態。

金目鯛の外道(げどう)として水揚げされる魚の一つが、

目鯛(めだい)で、この目鯛を水揚げしたのは、

下田・須崎の明丸という漁船です。

目鯛は、4キロ以上のものは珍しくないのですが、

今朝の目鯛は比較的小さいものばかりでしたので、

複数で仕切られていました。

水揚げ直後だったので、

良さげなものを選り、

秤にかけると、2,2キロでした。

また、今朝は、

伊豆七島の一つ神津島産の金目鯛と、

目鯛も、

入荷しており、4本で5キロ弱と、こちらの目鯛も小さめでした。

目鯛をまな板に乗せると、

ミニふぐ達がやって来て、

「おはようございます、親方♬」

「おはよう。」

「今朝の水揚げってことは、鮮度も良いんでしょ?」

「勿(もち)の論(ろん)!だから、

ぬめりも沢山。」

「本当だ。」

「目鯛だけじゃないけど、鮮度が落ちた魚は、ぬめりもなくなり、色あせた感じになっちゃうよ。釣り上げた直後は、ぬめりが沢山というか、すごいらしいよ。」

「ほぉ~。」

鱗が細かい目鯛は、

包丁を使うすき引きという方法で鱗を取ります。

取ったら、頭を落とし、水洗いしたのち、

三枚に卸してから、

脱水シートに挟んで、

冷蔵庫にしまっておきました。

脱水シートに挟んでおくのは、目鯛は水分が多く、身が柔らかいからです。

手持ちの魚もあるので、このままにしておき、明日、皮目をバーナーで炙る予定で、炙り方や刺身については、こちらをお読み下さい。

目鯛を仕入れたので、明日は魚市場に行く必要がなくなり、明日は、余裕を持って、他の仕込みに励むことが出来ます。

☆★☆ 【コエタス】 ★☆★

当店のお取り寄せや通販の商品などを召し上がった方々が、

【コエタス】というサイトで、投稿して下さっています。ご興味、ご関心がある方は、御覧下さい。

沼津魚市場第二市場こと、外港

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3705回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

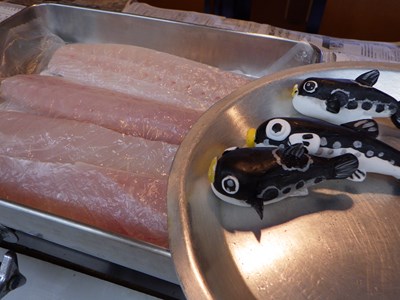

今日は、

サーモンの【西京漬】を仕込み、

昨日から仕込んでいた【鰯の丸煮】が仕上りました。

サーモンは、今朝、

沼津魚市場で仕入れたノルウェー産で、真鰯(まいわし)は、

昨日から仕込んでいたとあるように、昨日、

同じく沼津魚市場で仕入れた鳥取県境港産です。

サーモンの【西京漬】と【鰯の丸煮】を眺めていた29匹ふぐネット達に、

「今日は、普段とは違う魚市場の様子をお話ししてあげようか?」と、声を掛けると、

「親方、違うって、何?」

「何はともあれ、ご覧(ろう)じろ。」

「はぁ~い。」

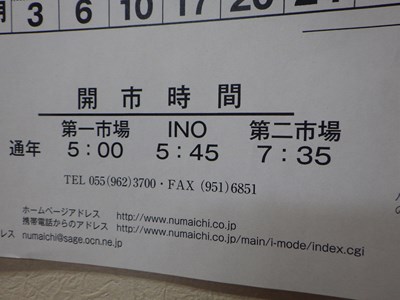

沼津魚市場は、

このような位置関係にあり、サーモンを仕入れた売場が、上の写真のオレンジ色の第一市場(だいいちしじょう)で、真鰯を仕入れたのが、濃い緑色のINO(イーノ)という売場です。

「ふ~ん。さっき、オレンジ色って言っていたけど、第二市場って・・・?」

「いいところに気付いたね。そこが、普段とは違うところで、だいにしじょうって、言うんだよ。」

「そうなんだ。」

第二市場は、外港(がいこう)と呼ばれ、

“びゅうお”と呼ばれる大型水門から、

灯台までが、その範囲で、大小様々な漁船が水揚げをしており、今日は、

地元の小型船が、

旋網(まきあみ)で獲った真鰯を水揚げしており、

ケース単位、場合によっては、尾数、個数単位でしか、魚を買っていない自分にとっては、これだけあると、天文学的数字レベルとしか言い様がありません。

ダンベと呼ばれる容器単位でセリにかけられた後、仲買人がさらに選別し、箱詰してから、全国各地に送られ、全てとは限らないので、沼津に留まり、明くる日の売場に並ぶこともあります。

今日の真鰯は、

かなり小さく、このような鮮魚の状態で流通することは少なく、専門の業者のところに行き着き、丸干しなどに加工されるのです。

その他には、水族館で飼育されている生き物の餌として、利用されていることもあり、水揚げされる魚は、色んな用途があり、こういうことも、メディアは報道すべきだと、強く思っています。

真鰯以外には、

魳(かます)、

太刀魚(たちうお)なども水揚げされており、仕分けられた魚は、

フォークリフトで運ばれて行き、

7時半過ぎからのセリを待つことになりました。

「親方、沼津の市場に、こんな場所があったんだね。」

「そうだよ。また、知る人ぞ知る的な話をしてあげるよ。」

「うん。ところで、明日、【西京漬】に仕込む銀鱈は、どこで仕入れるの?」と、訊かれたので、

「塩干(えんかん)売場で、あずき色の所だよ。」 と教えてあげると、「へぇ~。」の一言。

魚市場というと、ただ魚の売り買いをする場所と思われがちですが、沼津の場合、漁港も併設していることもあり、食の原点というか、現場の姿を見ることが出来ます。

食の安全、安心ということが言われて、久しく経つのですが、食に関して目にすることは、あまりにも理想論的なことだけでなく、まがい物としか思えないことも多く、嫌気が差すばかりでなりません。

いわゆる“先生”達、その候補者、及び予備軍は、 現実を直視し、国民の多くに、それを伝え、食料政策が国家根幹の政策であることを認識して欲しいものです。

氷詰めした南伊豆・妻良(めら)産の勘八(カンパチ)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3700回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今朝は、

3時半に厨房に行き、

先付用のもろこし豆腐を仕込みました。

すると、29匹ふぐちゃん達がやって来て、

「おはようございます、親方。早過ぎない?」

「おはよう。これから、魚市場に行なきゃならないから、じゃあね。」

「気をつけてね~♬」

沼津の魚市場に着き、

活魚売場に行くと、前注文しておいた勘八(カンパチ)が、

仕分けられていました。

この勘八は、

南伊豆・妻良(めら)の定置網で水揚げされたものです。

活かしたまま、持ち帰るため、

ブクブクをセットした発泡スチロールに入れ、魚市場から帰ることにしました。

『佳肴 季凛』に戻ると、

締めることにし、

目隠しをしてあるのは、暴れないようにするためです。

頭の付根に包丁を入れ、締めたら、

血抜きのため、海水へ入れたら、取り出し、

神経を抜きました。

神経を抜くと言いましたが、正確には、神経をつぶすと言うのが正確かもしれません。

神経を抜くのは、死後硬直を遅らせることで、身の鮮度を保つためです。

さらに血抜きをするため、

尾の方からも針金を刺し、血が残っていると、生臭みの原因になり、結果的に、鮮度を落ちやすくなってしまうからです。

その後、

鱗をすき引きし、すき引きとは、鱗が細かい魚の鱗を取り除く方法です。

鱗を取り、頭を落とし、はらわたを抜き、水洗いしたら、普段なら卸すのですが、

定休日明けの火曜日以降に使うため、氷詰めすることにしました。

ですので、お腹に残っている水気を拭き取ったら、

内臓の筋などを取り除き、

お腹にキッチンパーパーを詰め、皮目の水気を拭き取ったら、軽めの真空包装をしました。

これを見たふぐちゃん達が、

「今朝の仕入れは、勘八だけ?」

「そうだよ。定休日前だし、休み明けの火曜日は、魚市場が休みだから、こうやって、氷詰めにするんだよ。」

「へぇ~。水槽に入れておくのは、だめなの?」

「だめだよ。一日くらいなら、平気かもしれないけど、水槽に入れておくと、痩せちゃうし、ひれや皮がすれて、身にも傷がついたりするから、この方がいいんだよ。」

「ほぉ~。」

そして、

氷詰めにし、冷蔵庫にしまったら、ランチの営業に備えたのでした。

南伊豆・妻良(めら)産の活かしの勘八(カンパチ)

料理が好きで、料理人になって、3分の1世紀にして、誰が名付けたのか、熱血料理人。

そんな料理への想いや日々の様子を、 熱血料理人の店主・志村弘信が3695回目の今日も認(したた)めます。

沼津魚市場に行くと、仕入れるものがあろうとなかろうと、立ち寄るのが、

活魚売場です。

そんな今朝、生簀を覗くと、

南伊豆・妻良産の勘八が入荷していました。

仕分けたばかりだったので、

1,6キロのものを、

仕入れることが出来、その他の仕入れを終えたら、魚市場から帰ることにしました。

『佳肴 季凛』に戻ると、

29匹ふぐちゃん達がやって来て、「おはようございます、親方♬」

「おはよう。」

「親方、活きているね。この魚は、カンパチなんだよね?」

「そうだよ。よく知っているね~。」

「えへへ。」

「じゃあ、ここで問題。カンパチの名前の由来は?」

「・・・・・。」

「分からないってことね。」

「う~ん。」

「これを見てごらん。

頭の間に、八の字があるように見えない?」

「あるある、八じゃん!」

「間に八があるから、カンパチなんだ。」

「へぇ~。単純明快だね。」

「間八の字をあてることもあれば、勘八とあてることもあるよ。個人的には、勘の方が好きだから、タイトルのように、勘八にしているよ。」

「ほぉ~。」

「締めるから、離れていてね。」

「はぁ~い。」

取り出したら、動かないようにするため、

目を隠したら、

首と、

尾の付根に包丁を入れます。

そして、脊髄に針金を通し、

神経を抜き、血抜きのため、

海水に戻します。

「親方、神経を抜くのは、何のためなの?」と、29匹ふぐちゃん達。

「神経を抜くことで、死後硬直が遅くなり、鮮度が保たれるからだよ。」

「へぇ~。」

海水から取り出したら、

包丁を使うすき引きという方法で、鱗を取り除き、頭を落とし、はらわたを抜いたら、水洗いします。

その後、

三枚に卸したら、

すぐに皮を引くことも可能ですが、明日、刺身に使うので、冷蔵庫へしまっておきました。

そんなこんなで、休み明けの火曜日にして、一週間の始まりです。

今週も、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

シェアした静岡県由比産の稚鰤(わらさ)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3691回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今朝、

沼津魚市場に行くと、

静岡県由比産の稚鰤(わらさ)が入荷していました。

稚鰤とは、読んで字のごとく、鰤(ぶり)の稚魚というよりも、鰤の若魚のことで、鰤の手前になるサイズのものです。

一般的には、鰤のサイズは、体長としては、80センチ以上、目方の場合、8キロが、その目安とされています。

今朝の仕分けは、

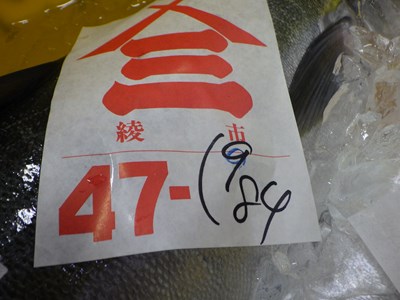

ほぼ全てが、2本入でしたので、沼津市大岡の居酒屋『きえい』さんをシェアすることにし、

7,8キロ(2本入)のものを仕入れることにしました。

自分と『きえい』さんは、窓口の仲買が同じということもあり、

分けても、

伝票の仕切りが簡単に済むのも好都合で、

これまでにも、このようなシェアは、何度もしています。

ちなみに、47というのが仲買の番号で、9が自分、84が『きえい』さんの枝番です。

『佳肴 季凛』に戻り、稚鰤の仕込みを始めようとすると、29匹ふぐちゃんがやって来て、

「おはようございます、親方♬」

「おはよう!」

「これはワラサで、Youngブリのことでしょ?」

「そうだよ。」

「ブリの呼び名の中で、はまちっていうのも聞いたことがあるけど、

はまちって・・・?」

「はまちって、元々、関西での呼び方で、40センチサイズの鰤のことを言うんだよ。関東だと、そのサイズのことを、わかしって呼んでいるんだけど、関東でハマチって言うと、養殖の鰤のことなんだ。」

「へぇ~。」

「今でこそ、養殖の鰤なんて呼んだり、ブリ(養殖)なんて表示されているけど、耳慣れないように思う人も多いし、自分もだよ。」

「ふ~ん。」

「さらに言うと、生物学的には、大きくても小さくても、鰤になるんだけど、日本食というのは、もともと魚食文化だから、呼び名が変わることが多いし、それによって、値段にも違いがあるんだ。」

「大体、分かったよ。有難う、親方。」

「仕込みをするから、この辺でね。」

「はぁ~い。」

鱗が細かいわらさは、

包丁を使うすき引きという方法で、鱗を取り除きます。

鱗を取り、頭を落とし、はらわたを抜いたら、水洗いし、

三枚に卸すと、

思いの外、脂が乗っており、ニンマリ。

というのも、冬が旬の鰤若魚ですので、稚鰤に脂が乗るのは、晩秋以降だからです。

すき引きにしてあるだけでなく、4キロ以下ということもあり、皮も柔らかいので、

包丁目を入れたら、 氷を敷いたバットに乗せ、

バーナーで炙り、

粗熱が取れたら、冷蔵庫にしまっておきました。

柵の丈(たけ)が短いのは、

尾の部分を、

お弁当用の南蛮漬に仕込んだからです。

ランチタイムで、稚鰤が日の目を見ることはなかったのですが、

稚鰤丼に仕立てて、自分達のランチにし、ほのかな脂の乗り具合を堪能し、夕方には、

定連さんへのお遣い物として、刺身に仕立てました。

あらの部分は、焼いてから出汁を取るだけでなく、

かまの部分と切り落としは、賄い用の西京焼にするため、明日、西京漬にします。

魚の旬というものは、あくまでも目安でしかなく、今朝の稚鰤のようなものに巡り会えるのも、自ら魚市場に通っているからこそ為せることで、早起きは三文の得とは、よく言ったものです。

久々に、夕方までの休日出勤

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3687回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

明日、沼津魚市場休みということもあり、今日は定休日でしたが、仕入れに行って来ました。

今朝の仕入れの中心は、明後日(15日)のバスツアーの御席の刺身に使う魚で、それらは、

三重県産の目鯛(めだい)と、

宮崎県産の鯵(あじ)です。

他の仕入れを済ましたら、

休日出勤を早めに終わらせたいので、魚市場を後にしました。

【佳肴 季凛】に戻ると、女将兼愛妻(!?)の真由美さんは、

明日の御予約の御席の準備をしており、

一方の自分は、仕込みをする前に、

父の日用の『西京漬』と、

『鰯の丸煮』の箱詰をしたら、仕込みの開始です。

そうこうしていると、

真由美さんが、

包装と発送の準備をしてくれ、終わったら、

冷凍庫にしまっておきました。

すると、ミニふぐ達がやって来て、

「親方、おはようございます♬」

「おはよう。」

「休日出勤、ご苦労様です。」

「重なる時は重なるから、こうなっちゃうんだよ。」

「ところで、こういう時の仕込みの順番というか、段取りって、前から気になっていたんだけど、見ていても、いい?」

「いいよ。大事なのは、洗い物や片付を、出来るだけ減らすことなんだ。まぁ、ご覧(ろう)じろ。」

先ずは、

目鯛の鱗を取るのですが、まな板の使い方も、仕事を早くするための段取りの一つでもあります。

鱗が細かい目鯛は、

包丁を使うすき引きという方法で鱗を取り、取り終えたら、頭を落とし、はらわたを抜き、水洗いをしたら、

卸すのですが、まな板を卸し用のものに、替えました。

先程のまな板を綺麗にしても、生臭さが残っている場合があり、それが身につくと、全てが台無しになってしまうからです。

卸した目鯛は、柵取りし、皮目に包丁を入れたら、

氷の上に乗せ、

皮目を炙ったら、

すぐに返し、粗熱が取れ、水気を拭き取ったら、

余分な水分を抜き、身持ちを良くするため、脱水シートをかぶせ、冷蔵庫へ。

この時点で、

多少なりとも、

汚れているのですが、鯵の下拵えをするのには、何ら問題ありません。

「なるほど~。」と、

ミニふぐ達。

そのまま、

鯵の下拵えをすることにし、鱗、頭、内臓を取り除いた鯵の水洗いは、

いつものように、真由美さんです。

水洗いする時は、冷たい塩水でしなくてはならず、その時に使ったのが、

目鯛の皮を炙った時の氷です。

水洗いを終えた鯵は、

酢締めにするため、塩をしておき、〆鯵の仕込み方については、こちらをお読み下さい。

一部始終を見ていたミニふぐ達は、納得した様子で、「親方、有難う。よくわかったよ。お疲れ様でした。」

「はいよ~。お疲れさんと言いたいけど、仕込みはまだまだあるよ。」

「えっ、そうなの。まだまだファイト!」

「有難う、頑張るよ。」

〆鯵の仕込みが終わったら、

器出しをし、

真由美さんは、撤収。

独り、厨房に残った自分は、

刺身のつま(大根、茗荷竹、人参、胡瓜、アーリーレッド)、

サラダ素麺の野菜(長ねぎ、茗荷、人参、アーリーレッド、紫キャベツ、ピーマン)を仕込み、ピーマンは、青、赤、黄色の三色です。

途中、買い出しや他の雑用をしながらも、

3時前には、全ての仕事が終わったのでした。

実を言うと、急ぎではない仕込みを、明日に回したことで、3時に終えることが出来たまでの話です。

なので、明日は魚市場には行かないものの、普段の火曜日よりは、色々とバタバタしそうで、今日以上に、集中力を切らすことなく、仕事に臨みます。

神津島産の青鯛(アオダイ)

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3683回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

今朝、沼津魚市場に行くと、

神津島産の青鯛が、

入荷しており、

入荷しており、0,9キロのものを刺身用に、

仕入れることにしました。

青鯛は、比較的、暖かい海域に生息しており、沼津魚市場では、夏場の入荷が多く、夏場に脂が乗る白身の魚です。

仕入れを終え、『佳肴 季凛』に戻ると、チビふぐ達がやって来て、

「おはようございます、親方♬」

「おはよう。」

「この魚は、初めて見る魚だけど、名前は?」

「青鯛っていうんだよ。」

「鯛がつくってことは、鯛の仲間なの?」

「違うよ。鯛と名が付く魚は、約350種類いて、そのうちの13種類だけが、タイ科の魚で、約330種類は、タイ科じゃなくて、そういう魚のことを、“あやかり鯛”と呼んでいるよ。」

「え゛っ~!?」

「さらに言うと、タイ科の魚の中には、鯛がつかない鯛もいるんだよ。」

「何、それ~。」

「魚の名前なんて、そんなもんだけど、“あやかり鯛”の数を知ると、いかに、日本人が鯛が好きなか分かるよね。」

「うんうん。」

「ところで、ここで問題。日本近海にいるフグ類は、どれくらいでしょう?」

「・・・・・」

「どうしたの?」

「いやぁ~、その~、えっと~、わからないんだけど・・・。」

「しょうがないなぁ~。」

「約60種類いて、そのうち、厚生労働省の通達で、食用可能なフグ類は、22種類だよ。ただ、22種類の中には、獲れた海域によっては、不可能なものもいるから、要注意だね。」

「へぇ~。勉強になった。意外と自分のことって、知らないものだからね~。」

「なんじゃ、そりゃ。(笑)」

青鯛は、

一般的な魚同様の下処理をしたら、

三枚に卸すことにし、先程お話ししたように、この時季は脂が乗っており、

お腹には、メタボの証がありました。

0,9キロと小さめですので、策取りをしたら、あえて皮は引かず、皮目に包丁を入れたら、

氷を敷いたバットに乗せ、

バーナーで、FIRE!

炙ったら、

すぐに返し、粗熱が取れたら、余分な水分をふき取り、冷蔵庫へ。

コース料理の刺身用に引いたものを盛付ける前に、

青鯛だけ、盛付けてみました。

自分が知る限り、沼津魚市場に入荷してくるのは、夏場だけですので、それこそ、旬の魚と言えるかもしれません。

また、青鯛のように、知る人ぞ知る的な魚は、自分が思う以上に、お客様にも喜ばれることが多いこともあり、そういうお声を聞くと、魚市場に行く甲斐があります。

そういうわけではありませんが、明日も魚市場へ行くので、この辺りで・・・。

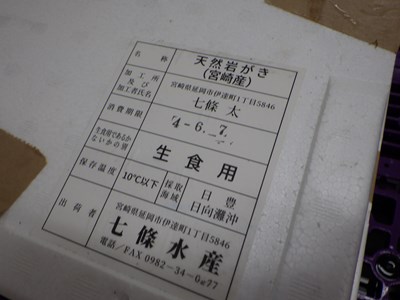

特大サイズの岩牡蠣(いわがき)は、宮崎県産

生涯、一料理人を貫くためが想いを、『佳肴 季凛』店主兼熱血料理人の志村弘信が、3682回目の今日も認めますので、お付き合いのほど、宜しくお願いします。

この時季、

沼津魚市場の貝専門の売場には、

岩牡蠣が並んでおり、早ければ3月の初め、遅くともお彼岸過ぎには、入荷しています。

特に、ゴールデンウィークを過ぎる頃になると、小さいサイズであれ、大きいサイズであれ、身が成長し、旨味が増すようになるのですが、基本的に自分が仕入れるのは、

大きいサイズのもので、先日仕入れたものは、1ケースに20個入っており、産地は、

宮崎県です。

この中から、

6個、選り、その剥き身は、

肉厚にして、

プリップリッ。

また、乳白色が濃厚な味わいの証で、

4つに包丁したら、

殻に盛付け、レモンをあしらい、

当店お手製の『ぽん酢』と共に、

お出ししました。

その明くる日、チビふぐ達がやって来て、

「親方、昨日の岩牡蠣も美味しそうだったけど、これも美味しそうだよね。」

「美味しそうじゃなくて、美味しいの!」

「そうだった。失礼しました。ところで、岩牡蠣と冬場に出回る牡蠣は、違うものなの?」

「別物だよ。冬場の牡蠣は、正確には真牡蠣(まがき)と呼ばれるもので、養殖が一般的。冬場というより、秋のお彼岸から春のお彼岸が出回る時季だね。一番美味しいのは、産卵前の春先で、身も肥えていて、乳白色をしているよ。」

「へぇ~。」

「あとは、岩牡蠣は天然もの殆どだけど、養殖している地域もあるよ。」

「ふぅ~ん。違いはあっても、一年を通じて、牡蠣が食べられるんでしょ?」

「でも、お盆を過ぎる頃になると、岩牡蠣の身は痩せ始めるから、真夏に仕入れることは、あんまりないね。」

「そうなんだぁ~。また、教えてね。」

「はいよ~。」

岩牡蠣は、先程のように、自分が魚市場で選り抜いたものだけしか仕入れないので、御用意にあたっては、100%のお約束が出来ませんし、入荷するタイミングもあるので、これまた然りです。

ですので、岩牡蠣の御用意については、お手数ですが、お問い合わせ頂けると、幸いです。