倉沢産ではなく、ノーマルの静岡・由比産の鯵(あじ)

Vol.4042

いらっしゃいませ

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(6月3日)は

由比産の鯵(あじ)についてお話しします。

それじゃ、始めるよ~

「 ねぇねぇ、親方

今日は、昨日のアジのことを

話してくれるんでしょ?」

と、熱血君。

「そうだよ。」

「その前に

昨日のブログを

みんなに読んでもらわないとね。」

「そうだけど・・・。

今日は、MC(司会)を

やってくれるのかな?」

「そういうんじゃないけど・・・。」

「少しは楽が出来ると

思ったのに・・・。

まぁ、いいか。」

ちなみに、昨日のブログとはこちらです

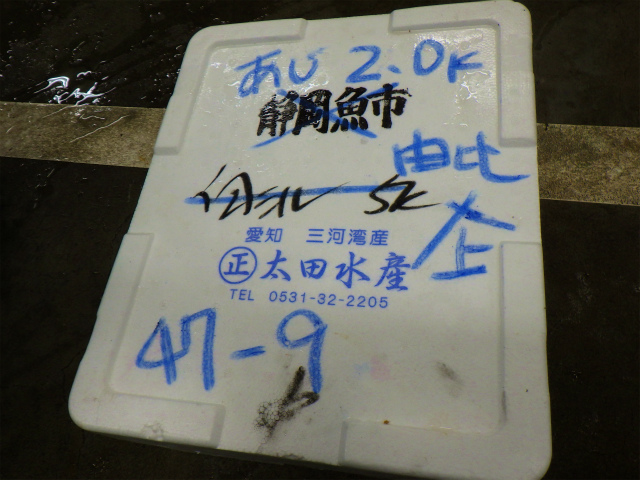

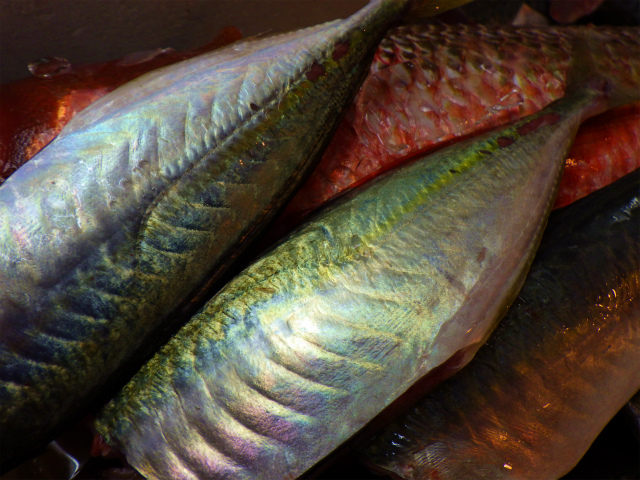

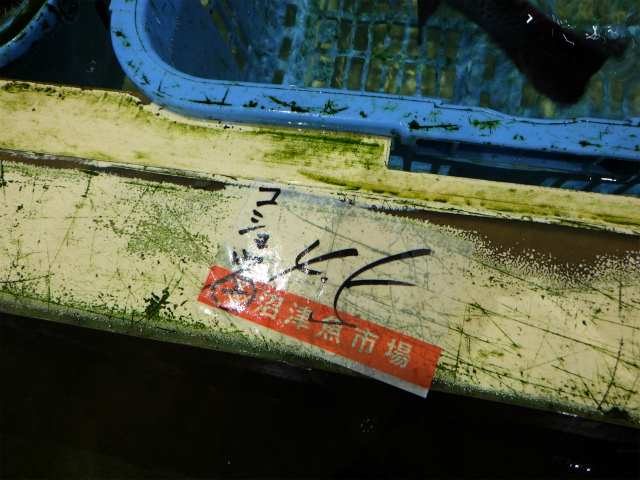

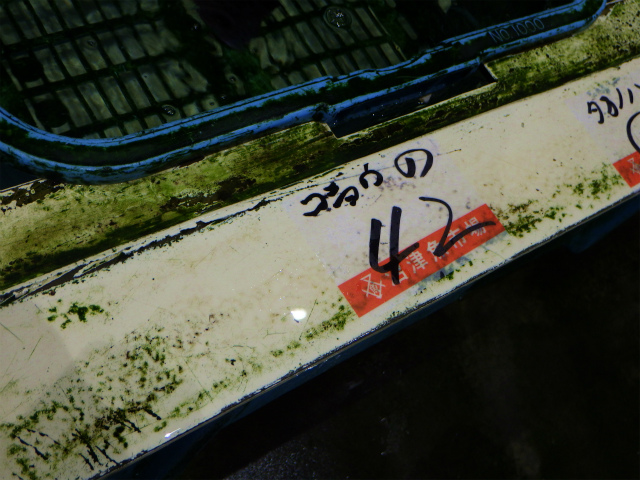

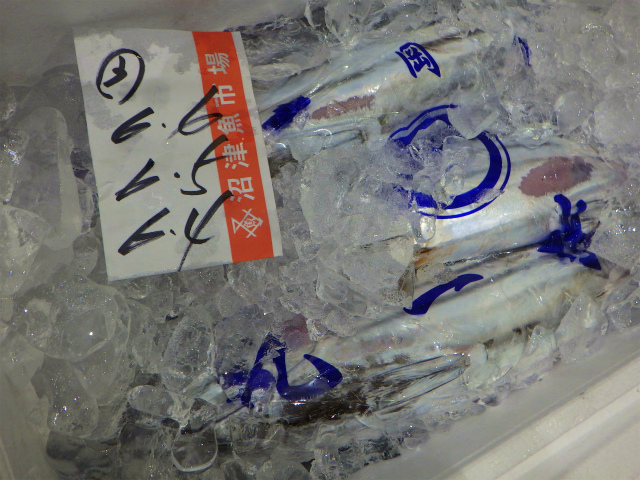

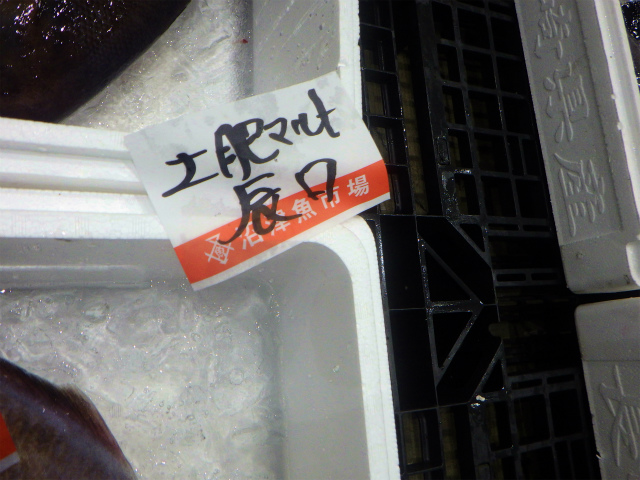

昨日、沼津魚市場に行くと

自分宛の鯵が

置いてありました。

由比産で2キロ入っています。

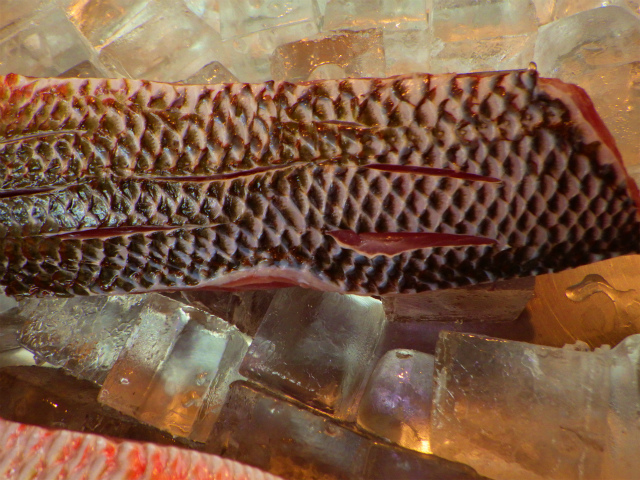

スチロールから開けると

このような状態。

荷主との付き合い方で

鮮魚でも

自分好みの注文が可能です。

なので、もちろん

鯵の目方、サイズも

自分の希望通りです。

鯵を見ると

「由比のアジって言えば

色々と教えてくれたけど

今日のアジは

ただの由比で

倉沢のじゃないの?」

「そうだよ。

普通に由比産。」

倉沢というのは

静岡市清水区由比の地名です。

倉沢の定置網で水揚げされる鯵の中には

根付(ねつき)のものがいます。

根付とは瀬付(せつき)とも呼ばれ

沿岸の湾や瀬に定着している魚で

近海を回遊していません。

簡単に言えば

運動不足です。

ただ、天然の魚なので

運動不足とは言っても

単なるデブではありません。

程良く脂が乗っているので

ズバリ美味しいです

また、この時季は

浅いところに上がってきた桜海老を

食べています。

深場に潜った桜海老を追い掛けると

今度は脂が乗った鰯(いわし)がいて

それも食べると

鯵(あじ)も脂が乗るので

桜海老+鰯=倉沢の鯵

の数式が成立するのです。

ということで

リアル倉沢の鯵と比べてみましょう。

倉沢の鯵

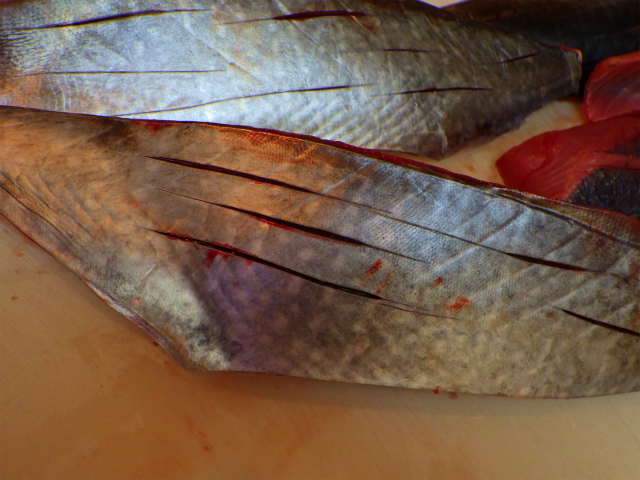

今日の鯵の尾びれの色が

薄いのがお分かり頂けると思います。

なので、昨日の鯵は

由比・倉沢産ではなく

由比産で

倉沢の鯵の見分け方の一つが色で

黄色みがかっているのが

倉沢の鯵の特徴です。

下処理をしていると

鯵の腹から出て来たのは

駿河湾特産の桜海老(さくらえび)でした。

近年、不漁だった桜海老ですが

今年は、まずまずの水揚げ量があり

その桜海老を食べるため

沿岸に近付いたと思われます。

「アジにとっても

サクラエビはご馳走なんだね。」

と、熱血君。

「生き物だから

本能で美味しいものが

分かるんだよ。」

それでも

桜海老を追いかけて

沿岸にいるらしく

中には

なんちゃって倉沢の鯵(手前)も。

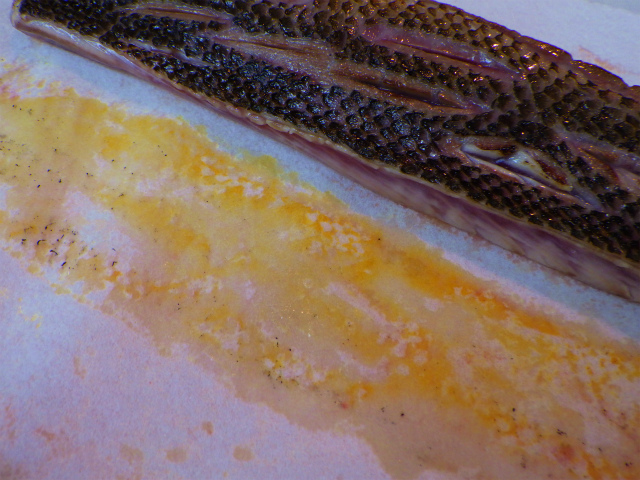

下処理を終えた鯵を

水洗いしてくれるのが

女将兼愛妻(!?)の真由美さんです。

水洗いを終えたら

三枚に卸し

サイズを揃え

並べていきました。

大きめのものを見ると

熱血君が

「この鯵は

形が違うけど

どういうことなの、親方?」

と質問。

「・・・・・。」

「どうして

黙っているの?」

「明日になれば

分かるから・・・。」

卸した鯵は

〆鯵(しめあじ)にするため

塩をあてておきました。

〆鯵の作り方については

こちらをお読み下さい。

鯵の水洗いを終えた真由美さんは

焼いてから出汁を取るため

頭と

中骨を掃除してくれ

焼き上がったら

鍋の中へ。

鍋に入っているのは

一番出汁を取った後の

かつお節、そうだ節、さば節

昆布、干し椎茸の足をはじめ

野菜の皮などです。

煮立たせることなく

長時間、煮出すことで

滋味深い出汁が出来上がります。

さらには

〆鯵にした鯵の血合い骨の部分も

焼いたあらと共に

鍋の中に。

ここまで使うなんて

鯵も嬉しいと思うよ。」

と、熱血君。

「どんな食材も最後まで

使い切ってこそだよ。

命あるものだしね。」

「うんうん♬」

「ゴミの問題が何とかって

よく聞くけど

こういうことをするのも

ゴミ減らしの一つだと思うよ。

先ずは無駄にしないことだね。」

「ここまで使い切ったら

漁師も魚屋さん達も

喜ぶと思うよ。」

「彼ら無くして

料理は出来ないしね。

これまでにも言っているけど

一次産業こそ

国の基本政策だから

いい加減にするわけにはいかないよ。

それもだけど

命の源だから

ともかく大事にしなくちゃね。」

「いつもながら

この話をすると

熱血料理人の本領発揮だね。」

「そうだよ。

それこそ、自分の基本スタイルだからね。」

仕込んだ〆鯵は

明くる日の今日まで

冷蔵庫へ。

そして、仕上がった〆鯵を

昆布から外すと

「親方

昨日言ってたけど

この答は、まだなの?」

「あっ、そうだったね。

これはね

胡椒鯛(こしょうだい)との

ハーフアンドハーフ丼用♬」

「あ~っ、やっぱり

昼ごはん行だったんだね。」

「親方は特盛で

真由美さんは

食べ過ぎないように

別盛なんだよね。」

「そうだよ。」

「その気持ち

よく分かるよ。

それにしても

親方、食べ過ぎじゃね?」

「そうなんだけど

この時間(2時過ぎ)まで

何にも食べていないから

これぐらいじゃないと・・・。」

「今日初のご飯だから

良しってことにしよう。」

「よく分かんないなぁ。」

食べ終えると

満腹、満足の気分で

休憩を取り

夜に備えたのでした。

//

明日のお昼は

W 法事で

予約のみだから

宜しくお願いします

\\

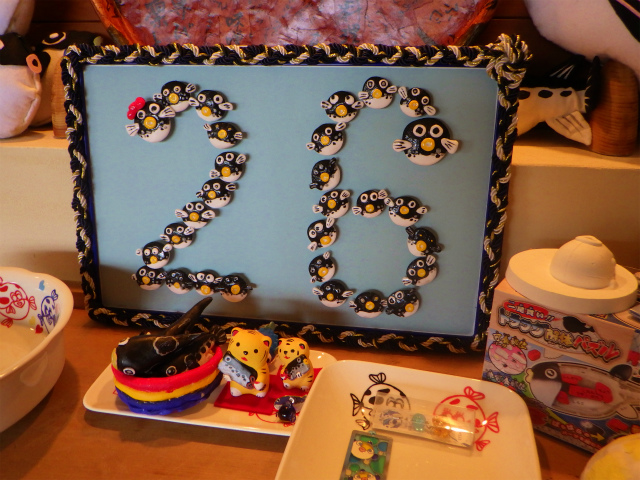

ふぐとらちゃん より

地物の葉血引は、2本のみ

Vol.4041

いらっしゃいませ

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(6月2日)は

地物の葉血引(はちびき)について

お話しします。

それじゃ、始めるよ~

「おはよう、親方

おっ、1匹だけど

ハチビキじゃん。

アジも仕入れて来たんだね。」

と、熱血君。

「おはよう

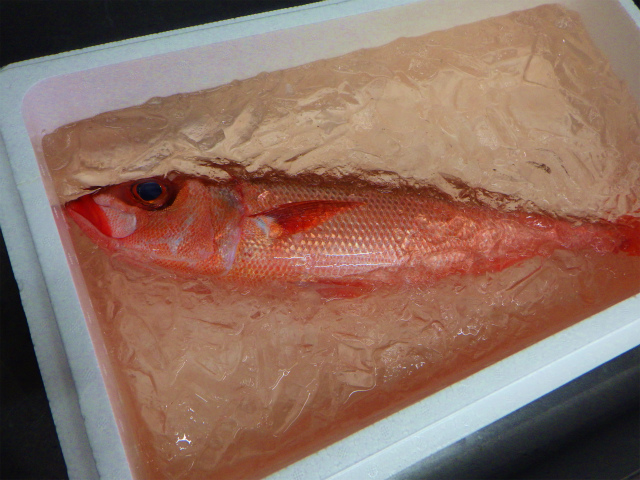

葉血引(はちびき)を仕入れて来ると

お約束だよね、それ。」

と、自分。

「昨日のブログに書いてあったけど

無事に仕入れが出来て

良かったじゃん。」

「とりあえずは・・・。

まぁ・・・。」

「浮かない雰囲気だけど

どうかしたの?」

「鯵(あじ)は

そうでもないんだけど

葉血引は想定外だったんだよ。」

「魚そのものは

良かったんでしょ?」

「そりゃ、文句無しだよ。」

「じゃあ、いいじゃん。

話せば、楽になるだろうから

話してみてよ。」

「そうだね。」

ということで

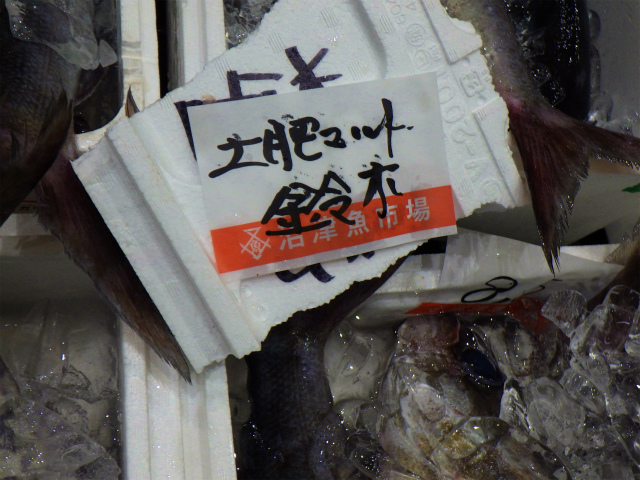

今朝の沼津魚市場です。

地物が並ぶ売場

並んでいたのが

伊豆・土肥(とい)産の葉血引でした。

葉血引は

目鯛の外道として

水揚げされる魚で

上の写真の黒い魚が

目鯛です。

それこそ、紅一点。

その後、地物というより

伊豆半島周辺の魚が並ぶ売場に行くと

こちらでも

目鯛の外道として

入荷しており

これまた、紅一点。

こちらの目鯛と葉血引は

伊東・宇佐美産です。

先程の葉血引が2,4キロで

こちらが2,5キロ。

さらに、魚の状態も

ほぼ一緒でした。

ただ、今朝の魚市場に入荷していたのが

この2本だけですので

少しばかり厄介な作戦を

仲買人と立て

セリに臨むことにしたのです。

どちらの売場も

開始時間が同じですので

気が気でありません。

開始時間の5時45分になると

//

INO(イーノ)にて

販売5分前

\\

のセリ人のアナウンス。

※INOとは

こちらの建物のことです。

こちらから

セリが始まるも

あえなく撃沈・・・

撃沈の旨を伝えるため

地物の売場(4本目の柱付近)

に向かうと

時間的には

ギリギリセーフ。

掛け声と共に

仲買人の声の応酬。

応酬=値段上昇を前に

心の声曰く

「その辺で、勘弁して~。」

ものの10秒で

決着したとは言え

その時間の長いこと。

無事というか

傷つきながらも

GET!

「こういう流れだったんだよ

熱血君。」

「セリの流れって

よく分かんないけど

値段の上限って

決めておくんでしょ?」

「そうだよ。

最初の方は

決めておいたから

撃沈したわけ。」

「ふぅ~ん。

じゃあ、こっちは

上限なしってこと?」

「そうだよ。

ある意味、相手との喧嘩だから

上に行けば行くほど

値段がUPするわけ。」

「そういうことね。

それなら、最初から

高値を言うのは

どうなの?」

「それもいいんだけど

魚の相場の目安って

大体決まっていて

最初から

あまりに高い値段を言うと

変な値崩れを起こすことになるから

良くないんだよ。」

「漁師さんは高ければ

嬉しいんじゃないの?」

「嬉しいんだろうけど

毎回そういう値段になるとは

限らないから

手放しでは喜べないんだよ。」

「難しいね。」

「そうだよ。

自然相手だしね。

今日もこんなニュースが出ていたけど

スーツを着ている人達が

四の五の言ってもねぇ。」

「うんうん♬」

「一次産業の根本とか

あり方を考えないと

始まらないよ。」

「そうだよね。

10日でも

農業でも漁業でも

やってみれば

少しは分かるんじゃね。」

「魚市場で

大勢の漁師に会うけど

仕事は過酷だと思うよ。

彼ら無くして

料理は成り立たないから

代弁者として

こうやって言い続けてくよ。」

「おぉ、出た~

熱血料理人の本性!」

「まぁ、スーツを着ている人達の多くは

これが仕事だと思っているからね。」

「確かに、そうかも・・・。」

「そんなことより

始めるから

離れていてね。」

「はぁ~い♬」

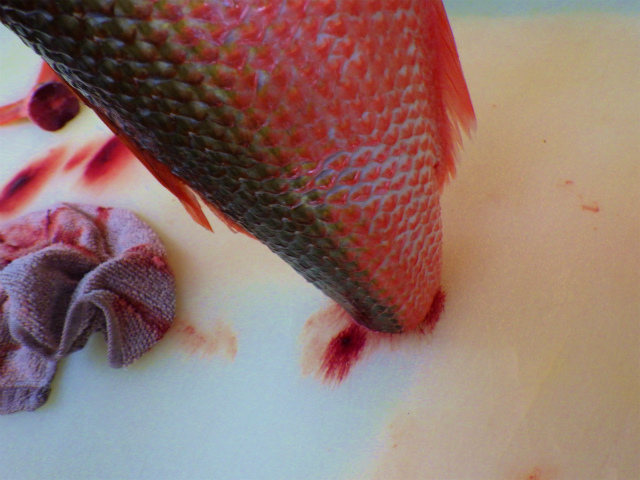

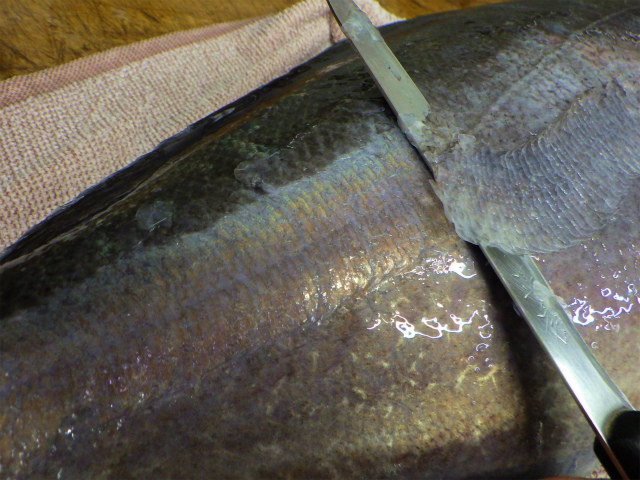

葉血引の下処理は

鱗(うろこ)を取ることで

この役目は

殆どの場合

女将兼愛妻(!?)の真由美さんです。

//

真由美さん、頑張って!

\\

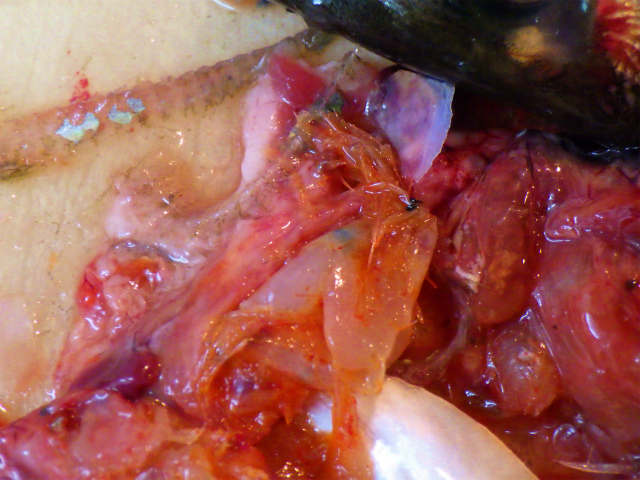

その後、水洗いを終えたら

尾びれを落とし

針金を中骨に刺すと

「親方、何をしているの?」

と、熱血君。

「まぁまぁ

御覧(ごろう)じろ。」

「あっ

血が出て来たよ。」

「今日は卸さないから

こうするんだよ。」

「そうすると

どうなるの?」

「血が残っていると

臭みが残るから

こうするんだよ。」

「ここまでするの?」

「そりゃ、高い安い関係なく

気に入って仕入れて来たんだよ。

ここまでやるさぁ。」

「今更ながら

恐れ入りました。」

血抜きをしたら

腹の部分に

キッチンペーパーを詰め

濡れ布巾で包み

冷蔵庫へ。

//

明日まで

お寝んねしてね~

バイバイ

\\

先程お話ししたように

今日は鯵も仕入れて来ましたが

長くなるので

鯵については

明日お話しします。

「アジも気になっていたんだよ。

じゃ、また明日

地物の活かしの胡椒鯛(こしょうだい)

Vol.4039

いらっしゃいませ

マクロビオティック(玄米菜食)を

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(5月31日)のお話しは

地物の胡椒鯛(こしょうだい)

についてお話しします。

それじゃ、始めるよ~

沼津魚市場に行くと

仕入れる魚があっても

無くても

必ず立ち寄るのが

活魚売場です。

活かしの魚が好きなのが

一番の理由ですが

好きになったのは

料理の道のスタートの東京の鮨屋で

常時、数種類の白身を

使っていたからです。

そのため、毎朝

築地(今の豊洲)に

仕入れに行っており

それが、今でも

自分の仕入れの原点となっています。

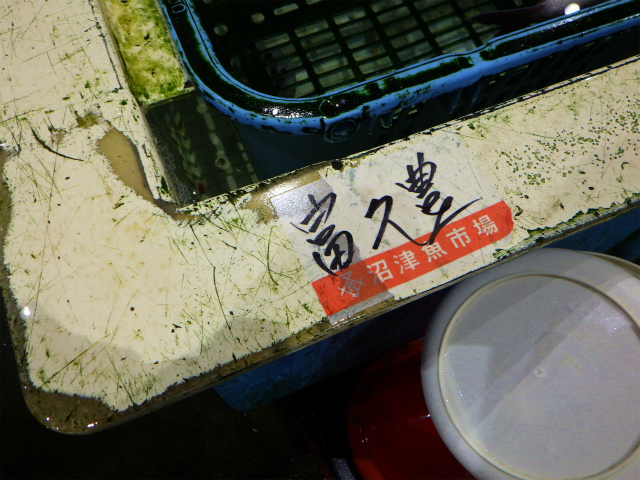

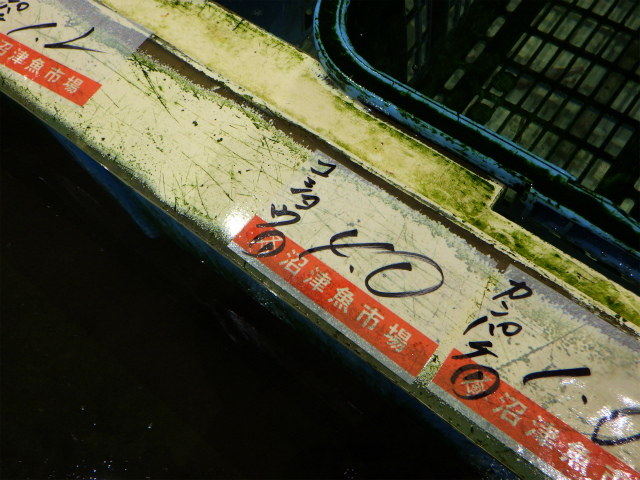

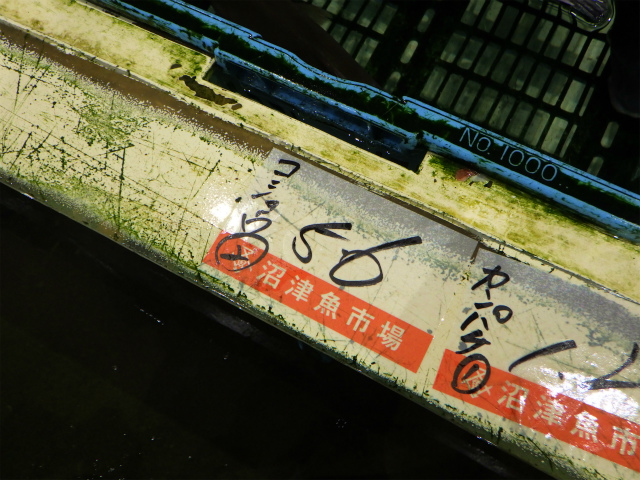

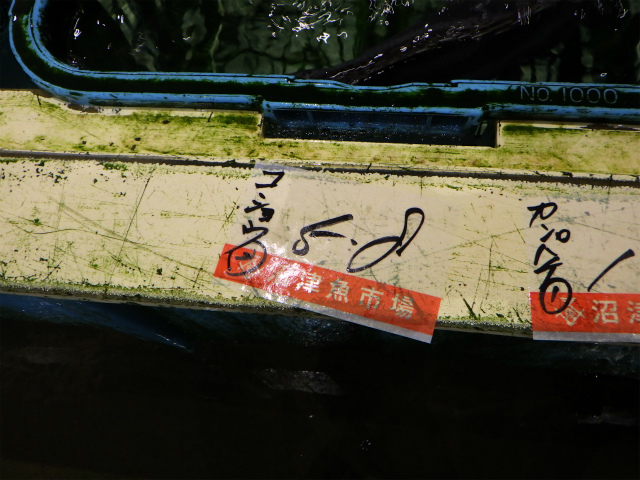

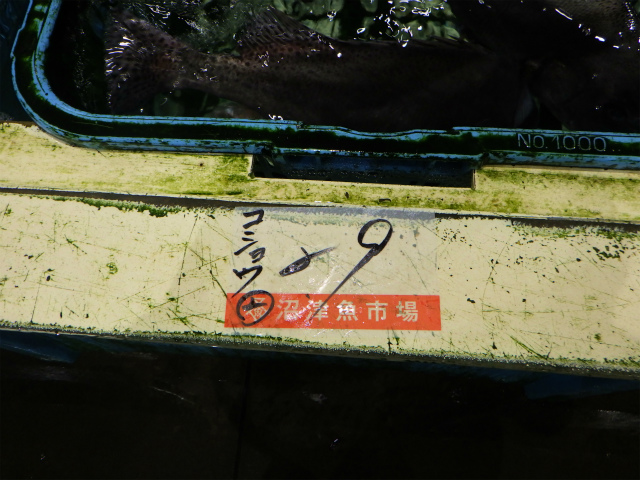

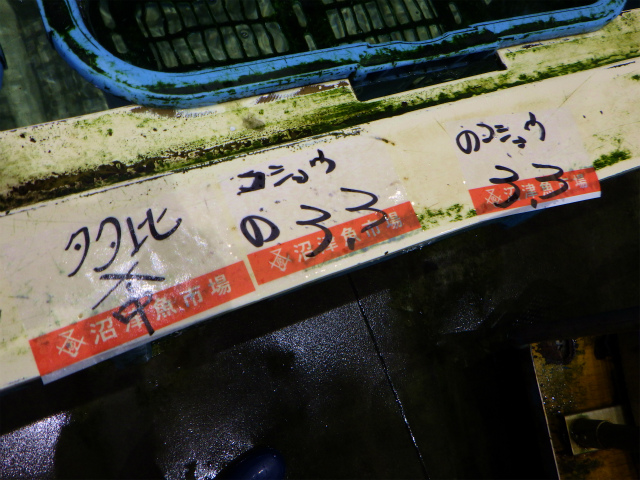

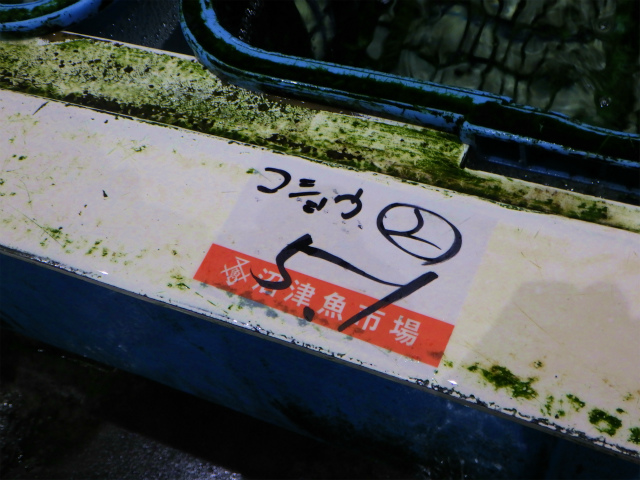

今朝、一番多く入荷していたのが

地物の胡椒鯛(こしょうだい)で

持って来ていた2件の漁師

◆沼津・西浦の胡椒鯛

※富久豊(ふくほう)丸

・4,0キロ(1枚)

・5,6キロ(2枚入)

・4,5キロ(2枚入)

・5,8キロ(2枚入)

・2,9キロ(2枚入)

◆沼津・多比(たび)の胡椒鯛

※サス中(ナカ)

・3,3キロ(各1枚)

・4,2キロ(1枚入)

・5,1キロ(2枚入)

・1,8キロ(1枚)

・3,4キロ(2枚入)

セリ前の仕分けをしていたこともあり

1,9キロのものを

GETし

活かしたまま

持ち帰ることにしました。

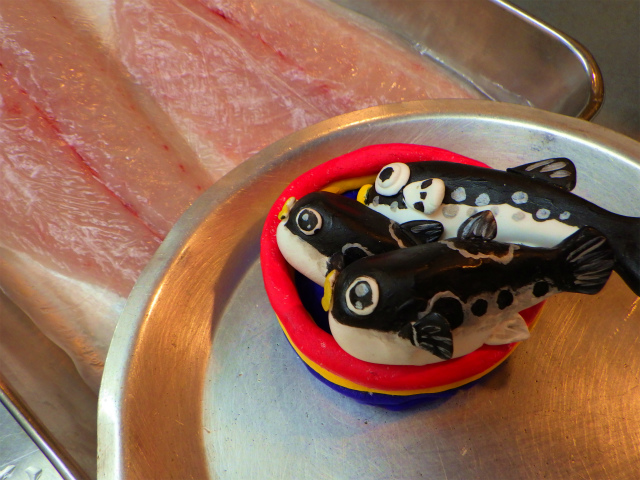

【佳肴 季凛】に戻ると

ミニふぐがやって来て

「おはよう、親方

なんだっけ、この魚?」

と、訊いてきました。

「おはよう

君達が海にいた頃

会ったことないの?」

「見たことはあるけど

名前までは憶(おぼ)えてないなぁ。」

「はい、これ。」

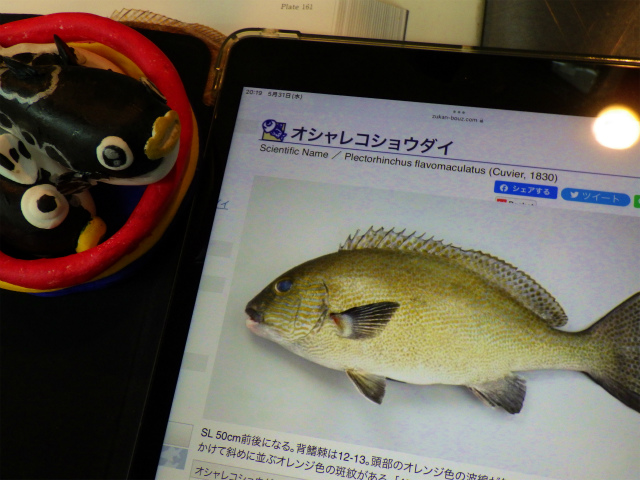

「コショウ!?

鼻がムズムズしてきたけど・・・

「じゃなくて、胡椒鯛。」

「ほら、胡椒じゃん。」

「背とか、ひれの部分に

黒く丸い斑紋があるから

胡椒鯛っていうことになっているんだよ。」

「へぇ~。」

「あと、胡椒鯛に似ているのが

胡廬鯛 (ころだい)と

御洒落胡椒鯛(おしゃれこしょうだい)

っていう魚もいるんだよ。」

「オシャレコショウダイって

おしゃれさんなの?」

「そこは知らないけど

ほら。」

「あっ

コロダイ!

マジで

オシャレコショウダイじゃん!」

「そうだよ。

他には

亜細亜胡椒鯛(アジアコショウダイ)

っていう魚もいるよ。」

「へぇ~。

そういう変わり種も

見たことあるの?」

「全部じゃないけど

ただ、区別までは分からないよ。」

「へぇ~。」

「胡椒鯛だけは

これまでにも

仕入れたことあるし

味も経験済。」

「へぇ~。」

「お勉強はこの辺にしておいて

卸すから

下がっていてね。」

「はぁ~い♬」

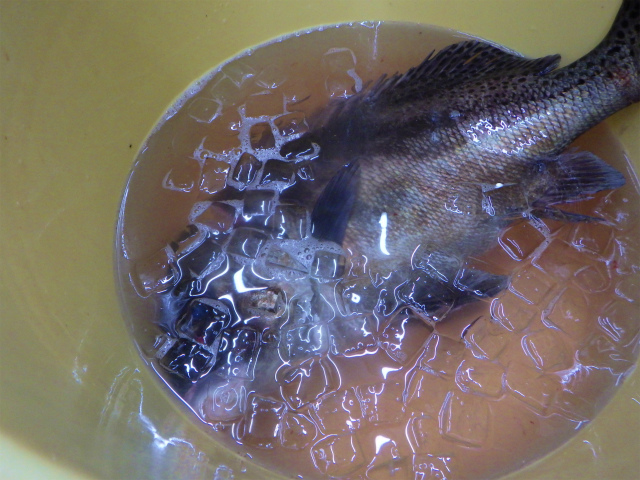

取り出した胡椒鯛は

暴れないように

目隠しをします。

おとなしくなっている隙に

頭と

尾びれの付根に包丁を入れたら

氷を入れた海水に浸けます。

氷を入れるのは

魚自身の体温が上がることで

身が焼けるのを防ぐためです。

身が焼けると言っても

加熱調理することではなく

身が変質することを

意味しています。

あまり冷やし過ぎると

身が縮れてしまうので

注意しなくてはなりません。

取り出したら

脊髄に針金を刺し

神経を抜きます。

神経を抜くことで

死後硬直を遅れ

鮮度を保つことが出来るのです。

鱗を取り

はらわたを抜き

水洗いをしたら

三枚に卸し

柵取りをします。

ひと柵だけ

皮を引くと

「身もすき透っていて

皮目の模様が

赤くて綺麗だね。」

と、ミニふぐ。

そして

薄造りに仕立てて

今夜の会席料理の刺身で

お出ししました。

つけ醤油は、ぽん酢です。

締めてから

半日経っているので

歯応えと旨味のバランスが

程よく感じられます。

これこそが

活〆の天然の白身の魅力でもあります。

先程お話しした

胡盧鯛(ころだい)と

御洒落胡椒鯛(おしゃれこしょうだい)は

未体験ゾーンですので

機会があれば

仕入れて来る予定です。

その時の

クオリティチェックが楽しみなのは

言うまでもありません。

こういうことが為せるのも

魚市場に自ら出向いているからこそで

自らの料理の道の原点でもある以上

そこを蔑(ないがし)ろにすることは

出来ません。

「梅雨入りして

外の紫陽花も満開だね。

それじゃ、また明日

【きえい】さんとシェアした伊豆・下田産の葉血引(はちびき)

Vol.4036

いらっしゃいませ

マクロビオティック(玄米菜食)を

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(5月28日)は

地物の葉血引(はちびき)について

お話しします。

それじゃ、始めるよ~

今朝、沼津魚市場で仕入れた

葉血引(はちびき)を見ると

ミニふぐ達が

「おはよう、親方

一匹だけど

ハチビキじゃん!」

「おはよう

葉血引あるある

ご苦労さんです。」

「ハチビキを見たら

これを言わないとね・・・。」

「はいはい。」

「いつものハチビキよりも

ちっちゃくね?」

「小さいよ。

普段は、2キロ前後だからね。

休み前だしね。」

「ふぅ~ん。」

「今日のは

【きえい】さんとシェアしたんだよ。」

※【きえい】さんとは

沼津市の居酒屋のご主人です。

【きえい】は店名ですが

商売をやっていると

屋号=氏名になるのは

珍しいことではありません。

「そういうのも出来るの?」

「出来るから

仕入れて来たじゃん。」

「まぁ、確かに・・・。」

「その流れを話してあげるよ。」

「はぁ~い♬」

ということで

時間を戻します。

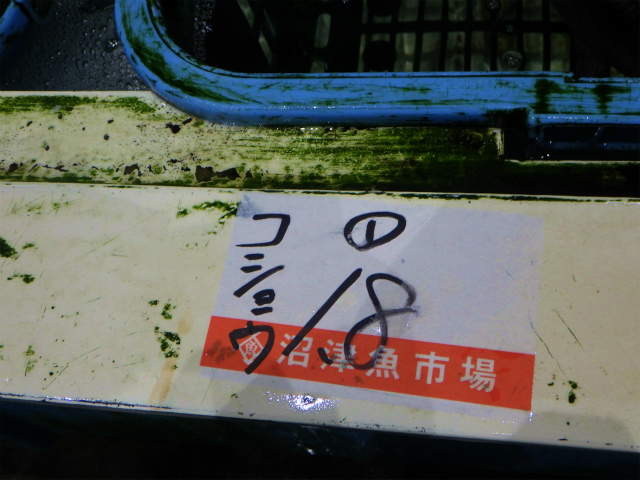

今朝の沼津魚市場の

地物が中心に並ぶ売場に行くと

伊豆・下田産の葉血引(はちびき)が

入荷していました。

明日が定休日ということもあり

仕入れるべきかどうか

悩んでいると

【きえい】さんがやって来ました。

【きえい】さん曰く

「志村さん

ハチビキ分けません?」

渡りに船とは

まさに、このこと。

しかも

お互いの単価も似たり寄ったり。

そして、セリの臨むと

2,6キロ(2本入)を

GET!

さらに都合が良いのは

【きえい】さんと自分は

窓口の問屋が同じことです。

問屋に行き

大きめの方=【きえい】さんを

秤にかけると

1,4キロ。

2,6キロ-(マイナス)1,4キロ

ということで

1,2キロ。

1,2キロの方を

自分用に。

「こういう流れで仕入れて来たんだよ。」

と言うと

「なるほどねぇ~。」

と、ミニふぐ。

葉血引の下処理は

一般的な魚と同じです。

鱗(うろこ)を取ったら

頭を落とし

はらわたとを抜くと

メタボ的な内臓脂肪。

身にも脂が乗っていることが

確定です!

三枚に卸し

柵取りをしたら

皮目に包丁を入れたら

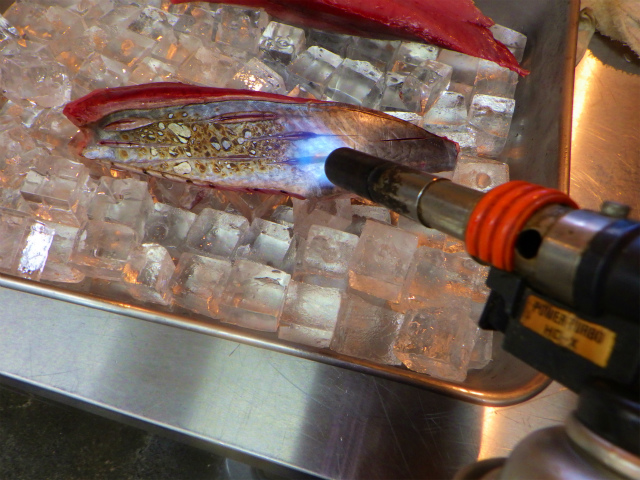

バーナーでFIRE

すぐに返し

粗熱が取れるまで

このままです。

「ねぇ、親方。

どうして

背だけなの?」

と、ミニふぐ。

「いいところに気が付いたね。

今日の葉血引は小さめだから

腹の方は、そのまま。

腹の方を炙っちゃうと

皮だけの食感になっちゃうから

皮を引いて

使うんだよ。」

「そういう使い分けもするんだぁ。」

水気を取ると

しっかりと脂が・・・。

葉血引は

金目鯛(きんめだい)や目鯛(めだい)の

外道として、水揚げされる魚で

比較的深いところに棲んでいるので

一年を通じて

脂の乗り具合に

差はありません。

また、赤い身は

単なる色素によるもので

鰹(かつお)や鮪(まぐろ)の身が

ミオグロビンというタンパク質とは

別ものです。

今朝の仕入れが、功を奏し

鯵、湯葉と共に

ランチコースの刺身でお出ししました。

「背の部分と

腹の部分の

ハーフアンドハーフだね。

これなら

どっちの美味しさも

楽しめるじゃん

と、ミニふぐ。

「そうだよ。

こういう使い方も

いいでしょ。」

「うんうん。」

「この鯵もオススメなんだよ。」

「もしかして

一昨日のアジ?」

「そうそう

例の朝獲れの鯵だよ。」

「アジも、んまそう!」

ランチの営業が終わったら

例の鯵と同じ日に仕入れた

地物の目近鮪(めじまぐろ)と

今朝の葉血引で

盛り合わせを作ると

「器が持ち帰り用のだけど

この刺身って?」

と、訊いてきました。

「ちょっとしたお遣い物だよ。」

「わぁ~、いいなぁ~♬」

「ところでさぁ

明日は何日か分かる?」

「29日だけど

どうして?」

「29日だから

“ふぐの日”じゃん。」

「じゃあ、何かもらえるの?」

「急に言われても・・・。

まぁ、考えておくよ。」

「本当かなぁ。」

「何か言った?」

「いやいや・・・。」

そんな明日は

バスツアーのお昼に

バスツアーのお客様が見えるので

お昼のみ営業します。

バスのお客様の到着時間によっては

御席のご用意が出来ない場合が

ございますので

くれぐれも宜しくお願いします。

「明日は休日出勤なんだね。

それじゃ、また

岩牡蠣は、生と焼のチョイスで

Vol.4035

いらっしゃいませ

マクロビオティック(玄米菜食)を

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(5月27日)は

これから美味しくなる

岩牡蠣(いわがき)について

お話しします。

それじゃ、始めるよ~

「ねぇねぇ、親方

昨日も

今日も

プリップリのカキだね。」

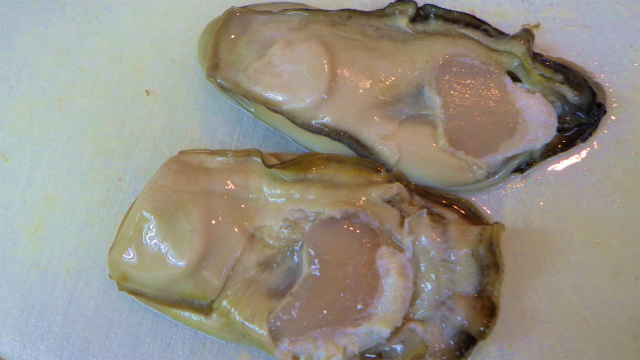

と、ふぐとらちゃん。

ふぐとらちゃんと一緒だと

分かりづらいので

こちらを

◆昨日の岩牡蠣

◆今日の岩牡蠣

「ねぇ、ふぐとらちゃん

牡蠣(かき)じゃなくて

岩牡蠣だよ。」

「・・・・・。

違うの?」

「牡蠣っていうと

秋から春にかけて

出回るもので

正確には

真牡蠣(まがき)って言うんだよ。」

「へぇ~。

ってことは、別物なの?」

「そうだよ。

岩牡蠣は、夏牡蠣とも言われるように

4月から8月のお盆くらいまでが

旬だよ。」

「それにしても

大きいよね。」

「昨日、沼津の魚市場に

入荷していたものの中では

一番大きいサイズだよ。」

「どんな風に

仕入れて来たの?」

「やっぱ、訊いてきたね。」

「だって気になるじゃん。」

「まぁ、話してあげるから

慌てなさんな。」

「はぁ~い♬」

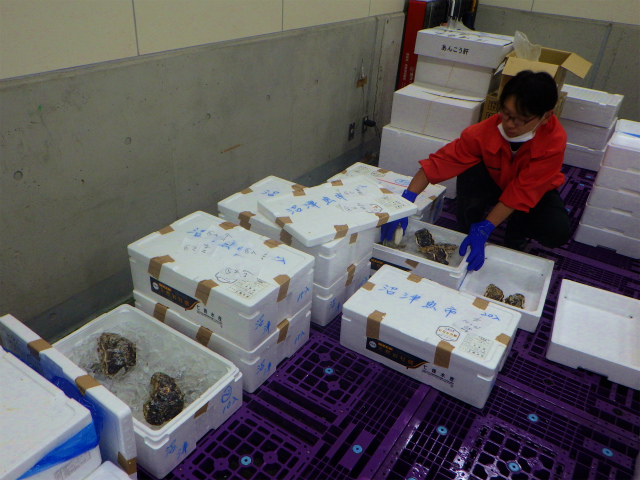

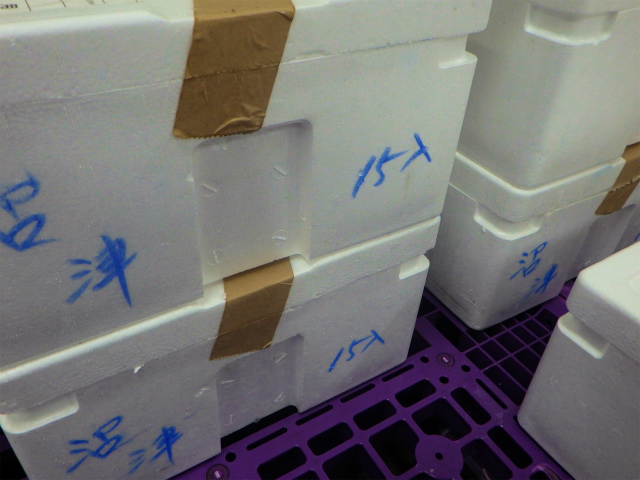

昨日、沼津魚市場の

貝類の売場に行くと

宮崎県産の岩牡蠣が

入荷していました。

昨日のは

10入

15入

20入と

大きめのものばかりでした。

小さいものだと

40入とか50入もあります。

岩牡蠣に限らず

基本的に食材というものは

大きめの方が

味が良いのが特徴です。

40入や50入を仕入れる時は

揚物、特に天ぷらにする時で

こちらをお読み下さい。

昨日に限らず

岩牡蠣を仕入れる時は

ともかく大きいというのが

大前提です。

理由はただ一つ。

美味しいからです。

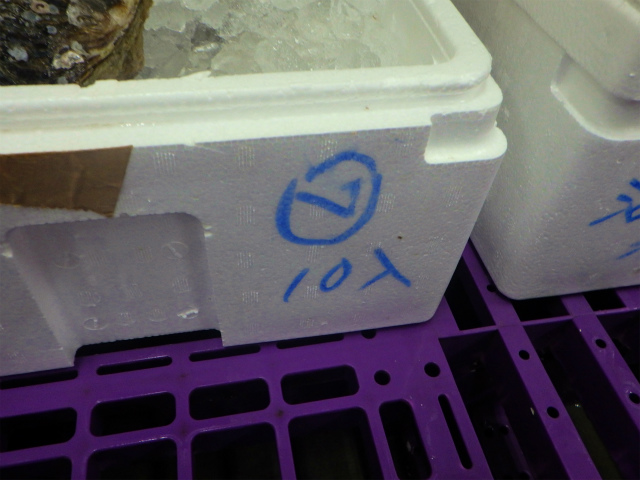

そして、仕入れたのが

10入のもので

先程⑦とあったように

全部仕入れることに。

ただ、殻が大きいから

とは言っても

必ずしも

実も大きいとは限りません。

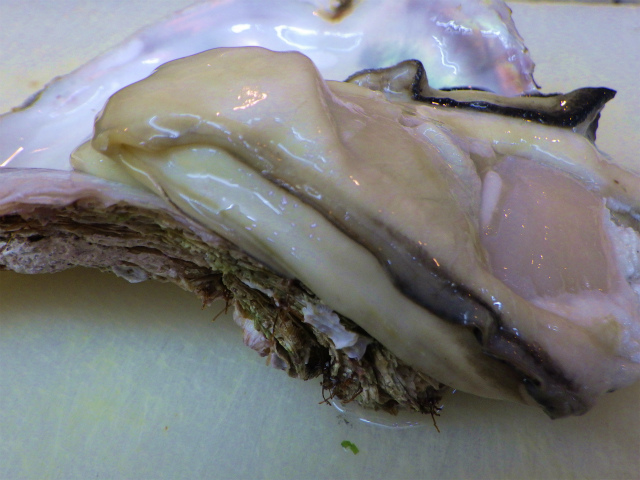

昨日開けた2つは

このように

差があり

こういう時は

悩ましいものです。

さらに、一つは生

もう一つは焼

というご注文でしたので

さらに悩ましい・・・。

ちなみに、

今日の岩牡蠣がこちらで

濃厚な乳白色であるほど

味も濃厚です。

焼の方は

大きい方を焼き

包丁してから

レモンを乗せ

ぽん酢と共に

お出ししました。

生の方は

もう一つ剥き

一切れ追加して

殻に戻し

レモンを添えると

先程の写真のように。

「小さい時って

こういう風にするんだぁ。

目から鱗だよ。」

と、ふぐとらちゃん。

「良くないものを

出すわけにはいかないし

自分が仕入れて来た以上

責任があるしね。」

「じゃあ、もし開けた時に

ハズレだったら

どうするの?」

「その時は

お客さんに

良くなかったことを

伝えるしかないね。」

「これまでに

そういうことあった?」

「無いよ。

ハズレそうなものを

仕入れないし

そもそも

失敗しないので・・・。(笑)」

「開けないと

分かんないって

言ってたのに

はずれないってことは

何かコツでもあるの?」

「あるような

ないような・・・。

ただ、最後は勘だね。」

「ほぉ~。

焼と生のどっちが美味しいの?」

「焼だね、断然!」

「ちっちゃくなっちゃうのに

どうしてなの?」

「焼くと小さくなるのは

水分がなくなるからで

その代わりに

旨味が凝縮されるから

美味しいんだよ。」

「そうなんだぁ。」

「生は独特のクセもあるけど

焼くと、それもなくなるから

食べやすくなるんだよ。」

「へぇ~。」

「岩牡蠣だけじゃないけど

基本、魚介類は加熱した方が

食べやすいし

より美味しいんだよ。」

「ふぅ~ん。

どうせなら

両方の注文もありなの?」

「もちろん!

ただ、これだけ大きいと

他のものが

食べられなくなっちゃうかもよ。」

「う~ん。

さっきの親方じゃないけど

悩ましいねぇ。」

コース料理を基本にしているので

岩牡蠣は

別途でのご用意となっています。

また、岩牡蠣の美味しい時季は

8月のお盆前くらいまでです。

ただ、入荷状況は

確約出来ないだけでなく

気に入ったものが無ければ

仕入れては来ないので

くれぐれも宜しくお願いします。

「明日の出汁の準備も終わったね。

それじゃ、また

【西京漬】用の鰤(ぶり)&朝獲れの目近鮪(めじまぐろ)と鯵(あじ)

Vol.4034

いらっしゃいませ

マクロビオティック(玄米菜食)を

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(5月26日)は

朝獲れの目近鮪(めじまぐろ)と

鯵について、お話しします。

それじゃ、始めるよ~

今朝、沼津魚市場から

戻って来ると

「おはよう、親方

氷水に浸かっている魚は?」

と、熱血君。

「おはよう

目近鮪(めじまぐろ)と

鯵(あじ)だよ。」

「どうして

氷水に入っているの?」

「今朝の水揚げ直後の魚で

氷入りの海水に

入ったままだから

そのままで持って帰って来たんだよ。

「ってことは

鮮度バリバリじゃん!

どんな風に水揚げしていたの?」

「どんな風って

言われても・・・。」

「いつもブログを

書いているみたいに

話してよ。」

「そうだね。

市場からの様子を

順を追って話せば

いいかな?」

「そうだね。」

ということで

ここからは魚市場に。

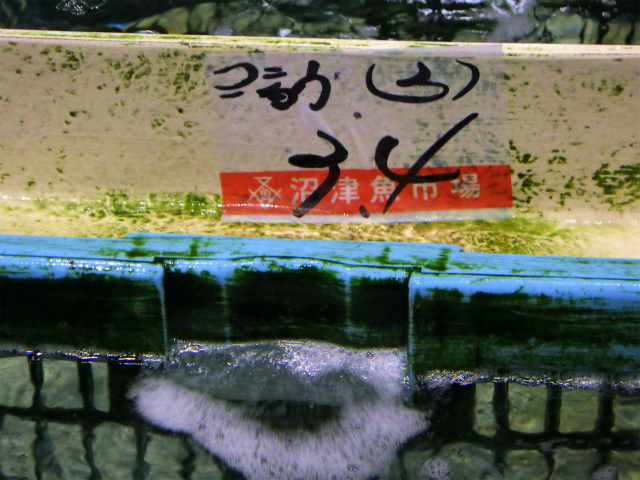

今朝、沼津魚市場に着くと

地物の鯵(あじ)の

仕分けをしているところでした。

コンテナの中には

あじ

漁師達が

網ですくっては

秤にかけてから

売場に並べられていきます。

邪魔にならないよう

コンテナから取り出した鯵は

水揚げされた直後なので

まだ死後硬直していません。

氷入りの海水に入れて手は

ガチガチ、ブルブル・・・。

訊くと

水揚げされた時間は

2時頃とのこと。

この様子を見ていたのは

5時前ですので

鮮度バリバリなのは

言うまでもありません。

自分好みのサイズを選ったら

秤にかけてもらいました。

また、鯵だけでなく

めじ鮪も水揚げされており

凍らんばかりの海水に手を入れると

あ゛~っ

その中から

良さげなものを選り

鯵同様

秤にかけてもらい

それぞれの目方は

鯵が0,7キロで

めじ鮪が2,0キロでした。

その後、別の売場で

コース料理の西京焼に仕込むため

福井県産の鰤(ぶり)をはじめ

単品用に

宮崎県産の特大の

岩牡蠣(いわがき)を仕入れました。

その頃までに

計量を終えた漁船は

お疲れ様~

「って、感じだけど

いいかい?」

「うん、よく分かったよ。

有難う♬」

そして、先ずは鯵から。

取り出した鯵は

死後硬直が始まっていました。

水揚げされて6時間程度なので

鱗もビッシリ。

頭を落とし

はらわたを抜くと

血も鮮やかな赤

こういうところでも

鮮度バリバリなのが分かります。

いつもなら

尾びれの付根にある

ぜいご”と呼ばれる硬い鱗状のものは

取り除きません。

というのも

刺身用に使うので

変色しないようにするためです。

水洗いしたら

水を切るため

バットに乗せると

熱血君が

「きれいに光っているね

「鮮度が良いっていうのも

あるんだけど

最初に氷入の海水

次に真水で洗っているから

色が飛ばないんだよ。」

「へぇ~。」

「ただ、真水で洗う時は

手早くしないと

駄目だよ。」

「それって

海水魚だけでしょ?」

「そうだよ。」

鯵を終えたら

めじ鮪です。

鱗を取っていると

熱血君が

「マグロって

うろこがあるんだぁ。」

「魚だしね。

この部分は有鱗域(ゆうりんいき)って

呼ばれているんだよ。」

「へぇ~。

マグロって

どうしてマグロなの?」

「どういうこと?」

「マグロの名前の由来のことだよ。」

「鮪の見た目は?」

「黒いけど、それが・・・。」

「だから、鮪なの。」

「???」

「海から釣りあげた時

真っ黒だったから

まぐろなの。」

「メジじゃなかった

マジで!?」

「座布団はないけど

メジとマジ、面白いじゃん。

魚の名前なんて

そんなもんだよ。」

頭を落としたら、水洗い。

この時も

鯵と同じ要領です。

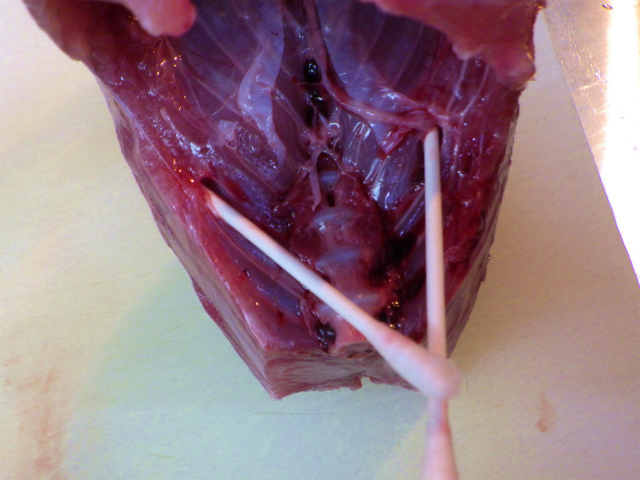

水洗いをしたら

血抜きのため

綿棒を指しておくと

こんな感じに。

三枚に卸し

柵取りをしたら

皮目に包丁を入れ

バーナーでFIRE

皮目を下にし

粗熱が取れたら

水気を取り、冷蔵庫へ。

めじ鮪と鯵は

湯葉と共に

今夜の会席料理の刺身に。

先程お話ししたように

鰤を仕入れたので

今日の昼ごはんは

鰤丼に。

鰤丼を見た熱血君が

「んまそうだよね。

メジマグロとアジは?」

「めじ鮪は

一昨日食べたから、パス!」

ちなみに、一昨日のめじ鮪も

同じ漁船の魚です。

「ねぇ、親方

鰤の話は今日しないの?」

「めじ鮪と鯵が

今日の主役だから

パスしようかと・・・。」

「そうなの!?

それなら、僕が訊いちゃおっかな。」

「え゛っ!?」

「ブリも

メジマグロみたいに

包丁でうろこを取っていたけど・・・。」

「よく見てたなぁ~。

話すしかないじゃん。」

「えへへ・・・。

何でも知りたがりの

年頃だからね。(笑)」

「鰤はマグロ類と違って

鱗が全体にあるし

細かいから

すき引きっていう方法で

鱗を取るんだよ。」

「へぇ~。」

「意外かもしれないけど

鰤ってアジ科の魚なんだよ。」

「え~っ、

アジじゃなくマジ?」

「今度は、それかい!」

「今度も(座布団は)無いよね。」

「無いね、残念!(笑)」

「アジみたいな小魚と

ブリみたいな大きい魚が

同じ仲間なんて、意外だね。

ブリの話をしてもらって

良かったよ。」

水洗いを終えた鰤は

三枚に卸したのち

切身にし

お手製の西京味噌と共に

専用の袋に入れたら、冷蔵庫へ。

ランチの営業時間も

近づいていたので

女将兼愛妻(!?)の真由美さんに

掃除をしてもらいました

「こんな感じでいいかい

熱血君?」

「OK

「で、ブリはどうだったの?」

「そりゃ、美味しいさぁ~♬

魚って種類が多いから

味に違いがあるし

それが一番の魅力だね。」

「そうだよね。肉って

牛

「それに加熱調理が基本じゃん。

魚は、生=刺身があるのも

魅力だよ。」

「今日のブリは

西京焼にもなるしね。」

ちなみに、今夜の西京焼は

鰤(腹の部分)でした。

沼津魚市場は

漁港が併設されていることもあり

地物の魚の水揚げがあるだけでなく

“送り”と呼ばれる

陸送便の魚の入荷もあります。

そのどちらの恩恵に

与(あずか)る出来るのは

有難い限りものです。

また、伊豆、箱根という

国内有数の観光地のお膝元であるので

冷凍ものも、それなりに充実しています。

ただ、国内の魚の消費量が

肉の消費量を下回り

15年以上経ったのは

残念でなりません。

さらに言うと

今後、逆転することは

ないはずです。

でも、でも、でも

魚の美味しさこそが

魚菜食文化の日本料理の魅力である以上

その美味しさを伝え続けます。

さらに言えば、水産業、農業、畜産業

という一次産業をぞんざいにする

国の政策に目を背けるわけにはいきません。

「 明日は岩牡蛎の話を

してくれるのかな !?

それじゃ、また

未利用魚の天ぷら

Vol.4033

いらっしゃいませ

マクロビオティック(玄米菜食)を

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(5月25日)は

昨日の続きで

賄い用の地魚の天ぷらについて

お話しします。

それじゃ、始めるよ~

「おはよう、親方

これって、昨日の地魚?」

「おはよう

そうだよ。」

昨日の地魚とは

これらのことで

今日も、昨日の魚を

昼ごはんのおかずにしたのですが

これらは天ぷらに。

3種類の魚があり

皮目を上にしているのが

肩星鰯(かたぼしいわし)で

左隣(身が上)のものも同様です。

その隣の細い魚で

皮目を上にしているのが

水魳(みずかます)で

そして、残りは全て

胡麻鯖(ごまさば)です。

ALL天ぷらで多いので

胡麻鯖の一部は

割醤油(わりじょうゆ)に

15分ほど浸けたら

天日で

1時間ほど干しました。

割醤油とは

日本酒と濃口醤油を

同割にしたものです。

「しっかり

ガードしているね。」

「そうだよ。

烏(からす)とか猫(ねこ)に

取られると悲しいからね。」

「ってことは

取られたことあるの?」

「あるよ。

ただ面白いのは

奴らって

一回分だけ取れば

その日は取らないんだよ。」

「そうなの?」

「動物だから

一回に食べるだけでいいんだよ。」

「へぇ~。」

「特に烏は賢いから

上で見ていて

無理だと分かれば

その時点で近寄って来ないんだよ。」

「そうなの。じゃあ、ネコは?」

「猫は取れそうになるまで

チャレンジするけどね。

もちろん、駄目なら

あきらめるけど

烏とは賢いよ。」

「へぇ~。面白いね。」

また、今日は

鯖(さば)を

【西京漬】に仕込むついでに

鯖も醤油干しにし

ミニふぐが

「どっちも

んまそうだよね。

今日の昼ごはんなの?」

と、訊いてきました。

「いや、今日は

天ぷらにしたんだよ。」

「わぁ~

んまそう!」

「ほら

こんな感じにしたよ。」

「天ぷら定食じゃん!

小魚だから

ほぼほぼ

マクロビオティック

(玄米菜食)の食事じゃん。」

「そうだね。

こういう食生活をしている人のことを

ぺスカタリアンとか

ペスコベジタリアンって

言うんだよ。」

「どっちも

3回繰り返すと

呪文みたいになりそうだね。(笑)」

「あはは・・・。

分かりやすく言うと

魚、野菜中心で

肉を食べないとか

少なめの食生活だよ。」

「親方の食生活に近くね?」

「そうだね。そもそも

日本人の食生活って

ぺスカタリアンの食事なんだよね。」

「乳製品、卵は?」

「食べる人もいれば

自分みたいに

少ない人もいるよ。」

「細かい決まりとかはないの?」

「あるといえば、あるし

無いといえば、無いし・・・。

突き詰めちゃうと

食べる楽しみがなくなっちゃうから

その辺はアバウトでいいと思うよ。」

「そうだよね~。」

「気を付けたいのが

添加物=ケミカルな物を

食べないっていうことかな。」

「良くないものを

避けるってこと?」

「そうそう。

仕事柄、自分で作れるし

作るけど

普段の食生活で大事なのは

自分で作ることだね。」

「料理を作るのが

面倒っていう声も

よく聞くけど。」

「確かにね。

でも、料理を作ることって

自立のスタートで

大人になる第一歩だと思うよ。」

「何か深いね。」

「料理を作ることで

家族への愛情が生まれるし

それって大事なことだよ。」

「だから、真由美さんは

娘ちゃん達のお弁当を作っているんだね。」

※真由美さんとは

女将兼愛妻のことで

こちらが真由美さん作の

今日の娘弁当

翻って

料理を生業としている自分の場合

自ら、魚市場に行くのは

気に入ったものだけを仕入れ

納得がいく仕事をしたいからで

自分が納得した魚こそ

安心出来るからです。

日本料理が魚菜食文化である以上

その柱である魚を

他人(ひと)任せには出来ません。

そうすることで

自分が信条とする

“身体に優しい、美味しい日本料理”を

さらに高めることが出来るのです。

昨日、今日の小魚は

いわゆる未利用魚ですが

それを獲って来てくれた漁師

自らの生命を食に供した魚を思うと

ぞんざいには出来ません。

どんな食材であれ

粗末にすることなく

目指さんとする料理に

突き進むのみです。

「淡竹(はちく)をもらったんだぁ。

明日も、破竹の勢いで・・・

by 熱血君

沼津魚市場の朝獲れ未利用魚の地魚丼

Vol.4032

いらっしゃいませ

マクロビオティック(玄米菜食)を

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(5月24日)は

沼津魚市場で水揚げされた

地魚についてお話しします。

それじゃ、始めるよ~

今朝、沼津魚市場に行くと

地物の漁船が

水揚げした目近鮪(めじまぐろ)などが

並んでいました。

漁船の名前は

毘沙門丸です。

まだ仕分けの最中だったので

大型のコンテナの中には

めじ鮪がびっしり

その中から

1本選り

秤にかけてもらうと

1,8キロ。

このめじ鮪に限らず

全体的に小さめで

7尾入りで15キロ弱ですので

1本あたり2キロ程度です。

めじ鮪が成長したのが

本鮪(ホンマグロ)ですが

生物学的には

クロマグロというのが

正式な呼び方になります。

ただ、水産業界では

本鮪という呼び方が一般的で

めじ鮪と本鮪は

別の魚として

扱っています。

また、本鮪は

最大では300キロを超える魚もいるので

2キロのめじ鮪なんて

子供も子供。

それこそ

大人と子供です。

めじ鮪の仕分けをしている所が

バックヤードで

水揚げした魚の全てが

売場に並ぶことはなく

商品にならない魚は

ひとまとめになっていました。

気になったので

見てみると

小さい魚だらけで

最近では

このような魚は

未利用魚と呼ばれています。

その中から

面白そうな魚だけ選り

持ち帰ることにしました。

【佳肴 季凛】に戻ると

ミニふぐが

「おはよう、親方

ちっちゃい魚ばかりだけど・・・。」

「いろいろあるよ。

今、整理するから

待ってて。」

「はぁ~い♬」

ということで

同じ魚ごとに並べると

◆胡麻鯖(ごまさば)

◆伊佐木(いさき)

◆肩星鰯(かたぼしいわし)

◆真鰯(まいわし)

◆潤目鰯(うるめいわし)

◆鯵(あじ)

◆しょうさいふぐ

◆水魳(みずかます)

◆たかべ

「全部で9種類だね。

こんなにちっちゃいと

仕込みが大変だね。」

と、ミニふぐ。

「たいへんだけど

意外と細かい魚が好きなんだよ。」

「どうしてなの?」

「料理の世界のスタートが鮨屋で

鮨屋って

細かい魚の仕込みから

覚えていくから

そんなに苦にならないんだよ。」

「へぇ~。」

「日本料理は

小魚の仕込みって

なかなかやらないんだよ。

特に、貝類。」

「貝類も?」

「貝類って

種類ごとに

仕込みの仕方が違うから

覚えておいてよかったよ。」

「どんな風に?」

「剥き方、開き方、火の通し方。

それこそ全部違うんだよ。」

「貝の数だけ

仕込みがあるってこと?」

「そうだよ。」

「で、今日のはどうするの?」

「3つの鰯、伊佐木は

酢で締めて

他は揚物用に開くかな。」

「市場で好き勝手に

選んで来たようだけど

拾って来たの?」

「いやいや、ちゃんと値段がついているよ。」

「売場に並んでいないし

メジマグロみたいに

目方も書いていないじゃん。」

「まぁ、そうなんだけどね。」

「市場で入っていた魚は

どうなっちゃうの?

海に捨てるとか?」

「海に捨てると

産業廃棄物になるから

勝手には出来ないんだよ。」

「マジで!?」

「マジだよ。」

「じゃあ、どうするの?」

「水族館の生き物の餌とかだよ。

だから、ちゃんと商売が成立するわけ。」

「へぇ~。

そんなビジネスがあるんだね。」

「まぁね。

仕込みを始めるから

下がっていてね。」

「はぁ~い♬

ちゃんと魚の仕込みを

教えてよ。

「はいはい。」

◆めじ鮪の仕込み

①鱗を取る

②水洗いしたのち

③三枚に卸したら

④柵取りをし

⑤皮に包丁目を入れる

⑥氷に乗せ

バーナーでFIRE

水気を取り、冷蔵庫へ

⑧外した血合いは

醤油に漬ける

⑨天日で干す

干した血合いを見たミニふぐが

「この血合いは

どうするの?」と

訊いてきたので

「焼くんだよ。

つまみにも

おかずにもなるよ。」

「んまそう!」

血合いの隣には

あら一式。

「捨てるところが無いじゃん!」

「そうだね。

捨てるのは

内臓ぐらいじゃないのかな。」

「ここまで使ったら

魚だけじゃなく

漁師も喜ぶんじゃね。」

「そうかもね。

命あるものだし

粗末には出来ないよ。」

「あと、小魚の酢締めは?」

「え゛っ!?」

「ここまで話したら

話してよ。」

「そうだね~。」

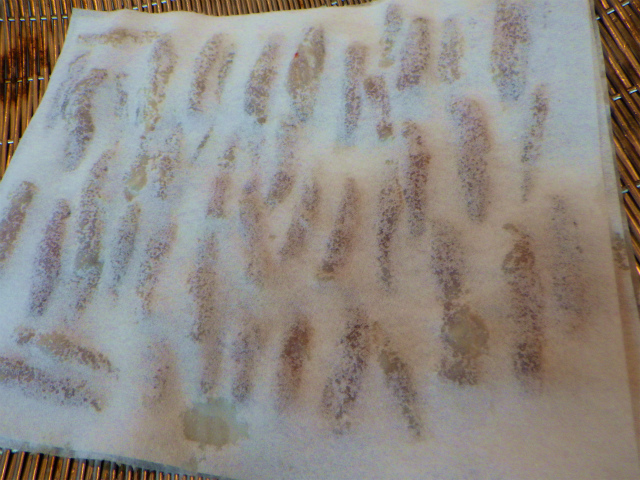

酢締めは

(これらは

真鰯、潤目鰯)

三枚に卸したら

(これは、たかべ)

鯵

伊佐木の写真はありません

塩が溶けたら

水洗いし

一度酢締めに使った酢で洗ったら

新しい酢に漬けたのち

ざるに上げ

キッチンペーパーで挟み

伊佐木と鯵は

血合い骨を抜きます。

血合い骨も捨てることなく

取っておき

先程のあらと共に

出汁を取りますが

あらは、そのままではなく

焼いてから使います。

そして

ようやくFINISH

ここまで登場しなかった

しょうさいふぐは

唐揚用に仕込みました。

目近鮪も小魚も

クオリティチェックは

欠かせません。

ということで

今日の昼ごはん。

自分が

こちらで

女将兼愛妻(!?)の真由美さんが

こちらで、別盛です。

「これって

ただの海鮮丼じゃないよね。」

「じゃあ、何?」

「正真正銘の地魚丼?

ザ・地魚丼?

純地魚丼?

それとも

朝獲れの地魚丼?」

「自分も最後まで考えておくよ。

それを今日のブログの

タイトルにしなくちゃならないからね。」

「うん!でもさぁ

親方、食べ過ぎじゃね。」

「この時間(2時過ぎ)まで

今日は何も食べていないし

夜も食べないから

これぐらい食べないと・・・。」

「えっ、一食なの?」

「そうだよ。」

「そう考えると

燃費がいいね。

どうして

真由美さんは別盛なの?」

「丼にすると

食べ過ぎちゃうんだって。」

「そりゃ、そうだよ。

鮮度バリバリなだけじゃなく

丁寧に仕込んでいるんだし

そうなるよ。」

ちなみに

丼の魚は

めじ鮪

真鰯&うるめ鰯

伊佐木

たかべです。

今日のような

出たとこ勝負みたいなことが出来るのも

自ら魚市場に行っているからこそ

為せることです。

魚市場に直接出向き

魚を仕入れることの始まりは

先程お話しした鮨屋で

途中勤めた店では

そういう機会がありませんでした。

「三つ子の魂、百まで」ではありませんが

自分にとっては

魚市場に行くことが

一日の始まりでもあり

料理を作ることの始まりでもあります。

自分が気に入った魚で

納得した料理を作るのが

我が道です。

そして、魚菜食文化である日本料理に

マクロビオティック(玄米菜食)という

和食文化の別の一面を合わせることで

“身体に優しい、美味しい日本料理”を

召し上がって頂くために

努力を惜しむわけにはいきません。

「こういうタイトルになったんだね。

明日は、今日の続きだって

じゃ、また

定休日に沼津魚市場へ、二往復

Vol.4030

いらっしゃいませ

マクロビオティック(玄米菜食)を

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(5月22日)は

魚市場へ二往復した様子について

お話しします。

それじゃ、始めるよ~

今朝、沼津魚市場から

戻って来ると

熱血君が

「おはよう、親方

休みなのに

市場へ行ったんだね。

お疲れ様」と

声を掛けてきました。

「おはよう

明日は市場が休みだからね。」

「そうなんだぁ。」

その後、熱血君は

玄関前の紫陽花(あじさい)を鑑賞。

荷物を下ろしている時

「あっちゃ~。

やっちゃった・・・。」

という声を出すと

「どうしたの、親方?」

と、熱血君。

「どうもこうも

小鍋に使う芽かぶを

持って来るのを

忘れちゃったんだよ。」

「え゛~っ!?

ヤバいじゃん、どうするの?」

「どうもこうも

うちの問屋の

仲買人に電話してみないと・・・。」

電話をしたら

荷物は無事でした。

「それなら

良かったじゃん。」

「そうなんだけど

これからの段取りを

どうしようかと・・・。」

「そっかぁ~。」

とりあえず、やれるとこまで

仕込みををしたら

魚市場へ行くことに決定。

その頃、女将兼愛妻(!?)の

真由美さんは

明日のお弁当の折の準備と

バスツアーの御席の準備を

してくれていました。

事の顛末を伝えると

真由美さんも

同行してくれることになり

急遽、ドライブデート。

さらには

「僕も行ってもいい?

二人の邪魔はしないからさぁ。

市場に行ってみたかったし・・・。」

と、熱血君。

「どうぞ

どうぞ。」

ということで

3人で魚市場へ。

早朝とは異なり

魚市場は

それこそ、別の場所です。

問屋の前に

折屋に立ち寄ると

熱血君が

「折屋って、なぁ~に?」と

訊いてきました。

「折屋っていうのは

包装資材店のことだよ。」

「へぇ~。

業界用語で

そう呼ぶんだね。」

そんなやり取りをしている頃

真由美さんは

店員と世間話タイム。

その後

問屋に立ち寄り

荷物を受け取ると

「良かったね~。

芽かぶが無かったら

明日の小鍋が出来ないしね。」

「出来ないわけじゃないけど

明後日まで

預けておくのは

良くないじゃん。

じゃ、帰るよ。」

「え゛っ!?

折角のお出掛けなのに

帰るの?」

「戻って、仕込みを

しなくちゃならないからね。」

「チェッ。

しょうがないかぁ~。

お弁当の仕込みとかもあるんでしょ?」

「って言いたいんだけど

昨日の時点で

煮物を仕込んだり

焼物の串を打っておいたから

急ぐ必要はないけどね。」

「それなら

少しは気楽だね。」

「ただ、二往復=約100キロは

楽じゃないから

早く終わりたいじゃん。

しかも、来週の月曜日は

バスが来るし

三週連続で

休日出勤決定だから・・・。」

「そうなんだぁ。」

再び、【佳肴 季凛】に戻り

朝仕入れて来た鰹を見ると

「おっ、カツオじゃん!」と

熱血君。

「鮮度バリバリだよ。」

「見るからに

違うもん!」

「鮮度がいいと

この部分を触ると

ザラザラしているんだよ。

ほら。」

「本当だぁ。

でっ、このカツオは

どこ産?」

「早く終わりたから

詳しいことは

またでいいかなぁ。」

「え~っ。

親方が一番好きな魚っていうか

食べ物なのに

パスするの!?」

「そうは言ってもねぇ。

でも、何で自分の鰹好きを

知っているの?」

「時間がある時に

前に書いたブログを

読んだから

知ってるよ。」

※前のブログとは

というお話しです。

「それはそれは

有難うございます。m(_ _)m」

ここまで言われたら

パス出来ません。

ということで

時間を今朝の市場に

巻き戻します。

今朝、魚市場に着くと

伊豆・下田産の鰹の仕分けを

しているところでした。

この中から

選(よ)った鰹が

御覧のように

背びれが立っています。

ゆえに、鮮度バリバリ。

そのまま

秤にかけてもらうと

2,1キロ。

改めて見ると

うっとり

ちなみに

今朝入荷していた鰹が

これらです。

◆静岡・御前崎産

※腹の部分が擦れています

◆千葉県勝浦産

◆宮城県石巻産

※背の色が白くなっています

◆宮崎県産

話を戻すと

自分が仕入れたのは

下田のすさき丸という漁船が

水揚げしたもので

今朝は

富士市田子の浦のひさ丸が

水揚げした鰹も

入荷していました。

今朝のように

鰹ひとつ取っても

5つの産地があり

こういう中から

選ることが出来るのは

自ら魚市場で仕入れているからです。

鰹に限らず

自分で選った魚ですので

否が応でも

テンション上げ上げ

これこそが

魚市場へ来る醍醐味なのです。

多少眠くても

この気分は

他の何物にも

代えられないのは

言うまでありません。

さらに言えば

料理人たるもの

漁師や農家という

生産者の代弁者であるべきなのです。

彼らなくして

料理は成り立ちません。

さらに言えば

彼らこそが

食を支えてくれている以上

日本という国は

第一次産業を

もっと尊重すべきなのです。

「しっかりしろ、農水省!」

さてさて肝心の鰹です。

鰹には、鱗(うろこ)が無いように

思うかもしれませんが

ちゃんとあり

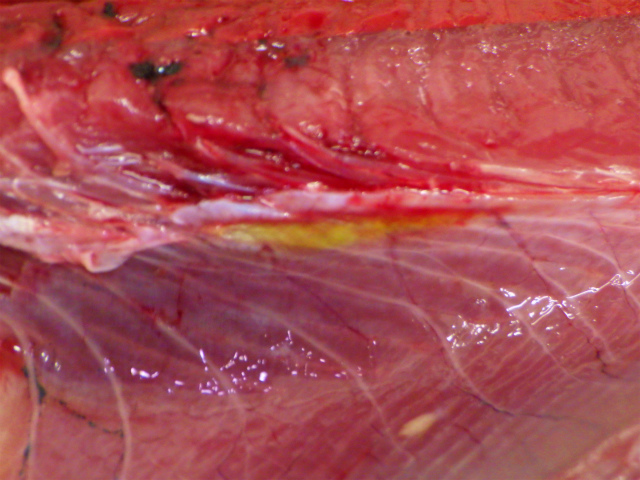

このように

鱗が集まっています。

この部分は

有鱗域(ゆうりんいき)と

呼ばれており

包丁で取り除きます。

頭を落とし

はらわたを抜き

水洗いしたら

三枚に卸します。

鮮やかな赤い色をしており

ひと安心。

鰹は水揚げ直後に

体温が上昇して

身が焼けて変色することがあり

こればかりは

卸すまでは分かりません。

そのため、漁師は

氷入りの海水で一気に

冷やすのです。

鮮度が良いので

苦玉とも呼ばれる

胆のうの痕(黄色い部分)が

小さいのもお分かりになると思います。

今朝のチョンボが無かったら

もしかすると

胆のうの痕も

小さかったかもしれません。

柵取りをしたら

皮に

包丁目を入れたら

氷の上に乗せ

バーナーでFIRE

焼目が付いたら

ひっくり返します。

十分にさめたら

水分をふき取ると

このように。

さらに、冷蔵庫で冷やしたら

鰹ONLYの特盛の刺身です。

休日出勤のセルフご褒美として

今日の夕飯!

この時季であるだけでなく

2,1キロと

小ぶりであるにもかかわらず

皮目には

うっすらと脂。

「んまそうじゃん。」

と、熱血君。

「今日は3人で食べるけど

自分の場合

一人前だよ。」と

自分が言うと

「一人でこんなに食べちゃうの?

っていうか

食べられるの?」

「軽い、軽い!」

「食べ過ぎじゃね。

さっきのブログにも

書いてあったけど

大げさに言っているんでしょ、親方?」

「マジだって。」

「いくら賭ける?」

「賭けてもいいけど

熱血君、絶対に負けるよ。」

「そうかなぁ~。」

こんなやり取りをしていると

ふぐとらちゃんがやって来て

「まったく、二人して

騒々しいのなんの。

でも、親方食べ過ぎじゃね。」

「あとは包丁を砥ぐだけだから

もう終わるよ。」

「はぁ~い。

今日はお疲れ様でした。」

そんなこんなで

魚市場へ二往復した

休日出勤が終わったのでした。

「明日は

クラブツーリズムの

ロイヤルクルーザーが来るんだね

それじゃ、また

目鯛(めだい)の三枚卸しで、休日出勤

Vol.4023

いらっしゃいませ

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(5月15日)は

休日出勤の様子について

お話しします。

それじゃ、始めるよ~

今朝、沼津魚市場に着いたのは

4時半前。

セリの1時間以上も前なので

構内は荷物の仕分けの最中で

フォークリフトが

あちらこちらで縦横無尽。

また、普段よりも

30分以上も早かったのは

定休日ゆえ

早めに仕事を

終わらせたかったからです。

とは言っても

自分好みの魚は

西伊豆・土肥(とい)産の

目鯛(めだい)しかなく

セリでしか買えない状況でした。

結果的には

普通の時間に来ても

変わらず・・・。

そんな今朝の目鯛が

超高級魚ではないものの

時には、想定外の高値になることも

珍しくないのが

目鯛です。

ただ、これだけあると

でたらめな高値が付く可能性は

かなり低いどころか

それなりの値段という予想の下

仲買人と作戦を手立てて

セリに臨むと

2,5キロのものを

無事にGET!

目鯛の他に仕入れたのは

富山産の蛍烏賊(ほたるいか)や

愛知産の浅蜊(あさり)などです。

そして、魚市場の後に

向かった食遊市場で

野菜などの食材を

仕入れました。

『佳肴 季凛』に戻ると

「おはよう、親方

休みの日の仕入れ

お疲れ様でした。」

と、ミニふぐ。

「おはよう

早く終わらせたいから

頑張るよ。」

「親方、ファイト!」

ネットから取り出した浅蜊は

そのまま、ざるに移し替えたら

冷蔵庫へ。

また、蛍烏賊(ほたるいか)も

同じく冷蔵庫へ。

「親方、アサリって

水洗いもしなくても

いいの?」

「いいんだよ。

水で洗うと

弱っちゃうからね。」

「どういうこと?」

「浅蜊は海に住んでいるから

水はNG。

使う直前に洗えば

いいんだよ。」

「へぇ~。

ホタルイカは

下処理もしないでいいの?」

「した方がいいんだけど

早く終わらせたいし

蛍烏賊の下処理(注1)は

真由美さん(注2)

にお願いするからOK!」

(注1)目玉、くちばし

背骨もどきを

取り除くことです。

背骨もどきの正式名は

軟甲と呼ばれています。

(注2)女将兼愛妻(!?)です。

その後、唯一とも言うべき

目鯛の仕込みの開始です。

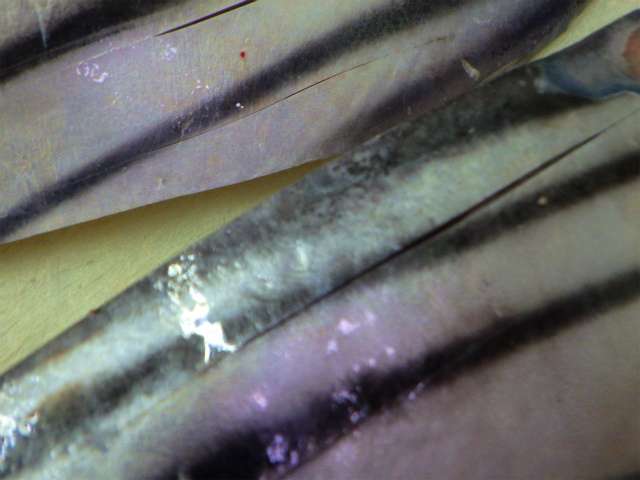

目鯛の鱗は細かいので

包丁を使う“すき引き”という方法で

鱗を取っていきます。

鱗を取り

頭を落とし

水洗いしたら

三枚に卸しました。

卸し終えたら

脱水シートに挟むと

「明日まで

お寝んねしていてね~。」

と、ミニふぐ。

最後に包丁を砥ぎ

今日の休日出勤が終わったのでした。

「出汁の準備も出来たね。

それじゃ、また明日