バスツアーの日に、新たなバスツアー用の仕込み

Vol.4183

いらっしゃいませ

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(10月22日)は

バスツアーの日の

仕入れと仕込みの様子について

お話しします。

ガラ~ンとしていた

今朝の沼津魚市場です。

バスツアーのお客様も見えるので

仕入れ無しでも

良かったものの

手ぶらで戻り

無駄足というのは

避けたいのは間違いありません。

そんな思いが通じたのか

別棟の売場に行くと

三重県産の目鯵(めあじ)が

入荷しており

1ケース仕入れることにしました。

『佳肴 季凛』に戻ると

「おはよう、親方

この子達は

メアジだよね?」

と、ミニふぐちゃん。

「おはよう

そうだよ。

よく覚えていたじゃん。」

「この間教えてくれたように

目が大きいから

メアジなんだよね。

でも、バスが来る時に仕込みなんて

たいへんじゃね?」

「そうなんだけど

今週末から11月にかけて

バスの予約が続くから

多少無理してでも

揚物用の鯵を

仕込んでおきたいからね。」

「そうなんだぁ~。

今日の分も仕込むの?」

「いやいや、昨日の時点で

打粉までしてあるよ。

その前に

準備が出来たら

バスの料理を盛付けるから

始めるよ。」

「頑張って~♬」

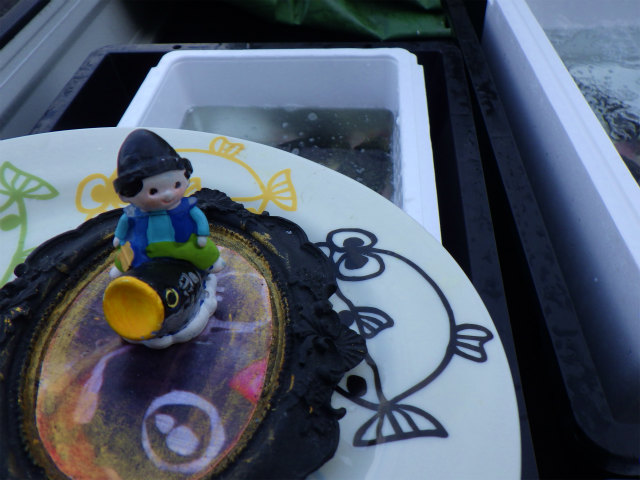

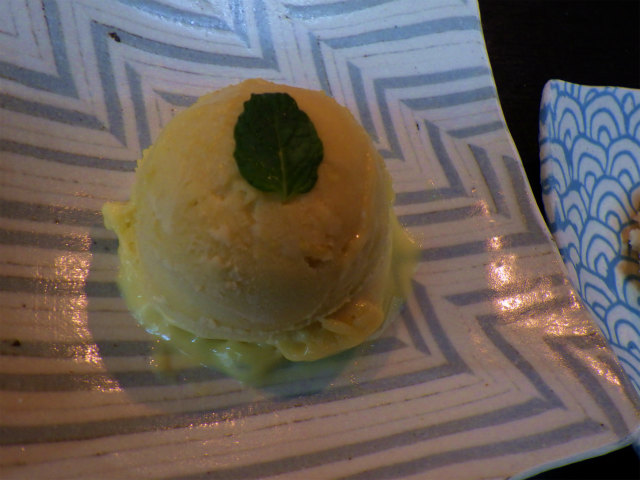

「デザートは

シャインマスカットのアイスだから

このまま冷蔵庫にしまっておくんでしょ?」

「そうだよ。

器が冷たくなかったら

溶けちゃうし

冷たいと美味しく感じるじゃん。」

「昨日のうちに

アイスも用意してあったしね。」

その後

山掛け

南京豆腐(かぼちゃの豆腐)

おしんこうを盛付け

これらは全て

冷蔵庫にしまっておきました。

「親方、シャインマスカットがあるけど

これもアイス用?」

「そうだよ。

今日はバイトも来てくれるから

アイス用の皮剥きもするよ。」

「マジで?

これも近い将来のバス用?」

「そうだよ。

やれる時にやんないとね。

あと、ふぐ皮の粘膜の掃除

出来たら棘(とげ)取りまでやるよ。」

「かなりハードじゃね?」

「そうだけど

壁を打ち破ってこそ

まだ見ぬ世界に行けるわけだからね。

まぁ、この程度の仕込みじゃ

そこまでの話でもないんだけど・・・。」

「おぉ、頑張って~!」

そして、鰯つみれ錦糸蒸しを盛り付け

温蔵庫にしまったら

残すは小鍋のみです。

小鍋の盛付けを

女将兼愛妻(!?)の真由美さんに任せたら

自分は目鯵の仕込みです。

“もずくと野菜の小鍋仕立て”を

仕上げた真由美さんが

目鯵の水洗いを始めてくれ

自分が3枚に卸しました。

“腹が減っては戦が出来ぬ”だけでなく

クオリティチェックを兼ねて

天ぷらを揚げて

蕎麦と一緒に

早お昼を食べることに・・・♬

そうこうしていると

ホールスタッフが出勤してくれ

ふぐ皮の下処理を始めてくれました。

その頃、厨房では

真由美さんが

掃除をしてくれ

目鯵の仕込みが終了です。

多少でも時間に余裕があれば

仕込みの手を止めることは出来ません。

とは言っても、真由美さんが

シャインマスカットの皮剥きを

始めてくれる頃には

添乗員から

最後の連絡が入ったので

仕込みを中断し

バスの到着を

待つばかりとなりました。

予定通り到着すると

バタバタモードは

MAXに。

デザート以外の料理をお出ししたら

ミニふぐちゃん達にせがまれ

外へ出ると

「今日のバスは、初季凛?」

「そうだよ。」

「これまでに来たバス会社は

どれくらいの数なの?」

「全く、分かんないよ。

たださぁ、どこへ行っても

観光バスを見ると

素通り出来ないんだよね。」

「それって、バス男?(笑)」

「しかも、真由美さんも

同じ感じだよ。」

「じゃ

デザートを召し上がり

お食事を終え

程なくすると

出発時間となり

皆で

片付、掃除を

女子三羽烏に任せ

ふぐ皮の下処理というか

手直しの再開です。

下処理を終え

4つの部位に分けたら

とらふぐの仕込みのボスキャラとも言うべき

棘取りです。

棘取りを終えると

ミニふぐちゃん達がやって来て

しげしげと眺めていました。

「どうしたの?

懐かしそうに見ているけど・・・。」

と、訊くと

「実はさぁ

海にいた頃は棘があったんだよ。」

「え゛っ!?」

「陸(おか)に上がったら

不思議なことに

知らないうちに

棘が取れていたんだよ。」

「成長して

棘が取れて

それこそ

丸くなったんだね。」

「そうかも、そうかも!」

また、ひれも半分にスライスしてから

天日干しするため

水に晒(さら)しておき

仕込みのゴールもすぐそこに。

「ふぐ皮も、ひれも

バス用なの?」

「少しぐらいは

使うかな。

どんな仕込みでも

それONLYっていうのは

殆どないからねぇ。」

「ふぅ~ん。」

その頃

真由美さんは

フライヤーの掃除をしてくれ

油もくたびれてきたので

処分し

リサイクル用に

ペットボトルに入れ替えてくれました。

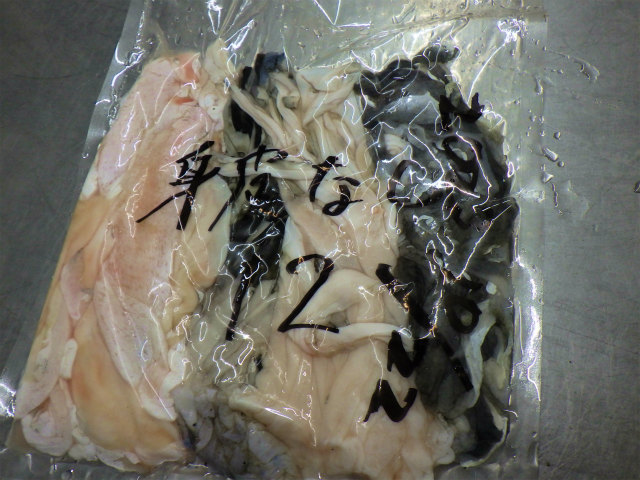

あとは

仕込んだものを

真空パックし

冷凍庫へしまい

バスツアーの日の仕込みが終わり

休憩を取ったのでした。

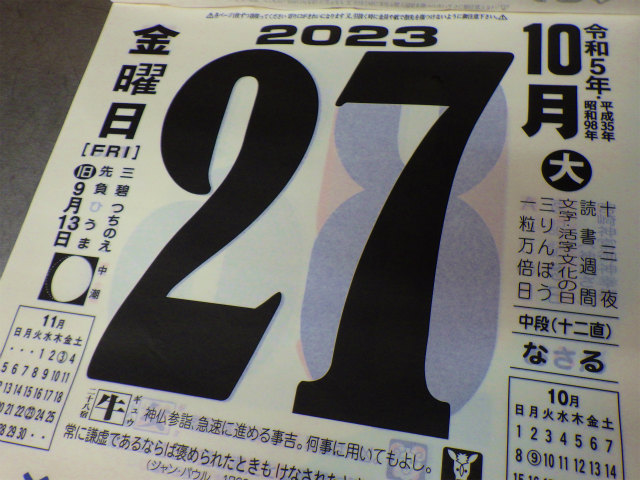

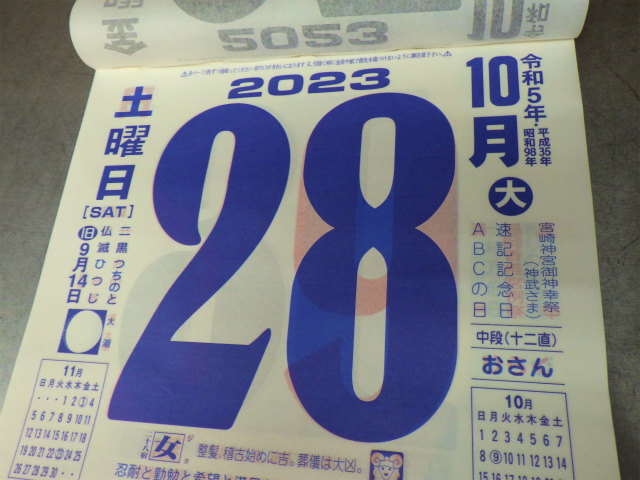

バスツアーと言えば

今週末の金曜日(27日)と

明くる日の土曜日(28日)は

バスツアーのご予約のため

ランチタイムは

御席のご用意が出来ませんので

くれぐれも宜しくお願いします。

「お店のパンジーが

いい感じだね。

そんじゃ、また明日

★☆★ 【コエタス】 ★☆★

当店のお取り寄せや

通販の商品などを召し上がった方々が

投稿して下さっています。

ご興味、ご関心のある方は

御覧ください。

活締め、神経&血抜きの平鱸(ひらすずき)のその後

Vol.4182

いらっしゃいませ

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(10月21日)は

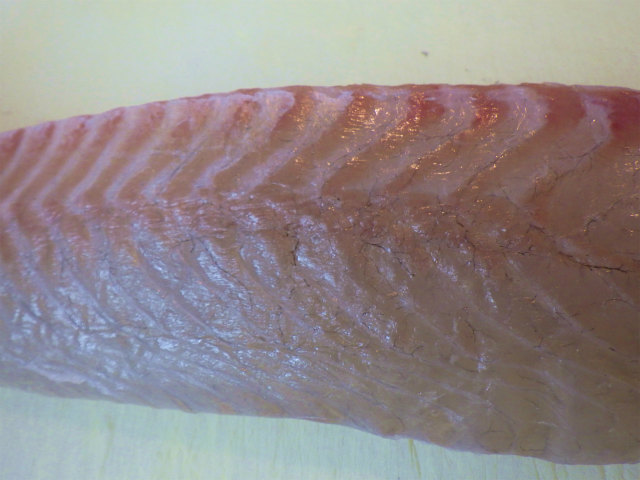

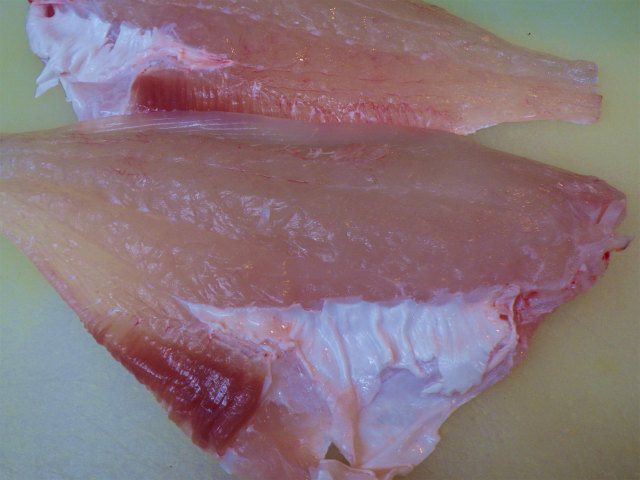

先日の平鱸(ひらすずき)の

その後についてお話しします。

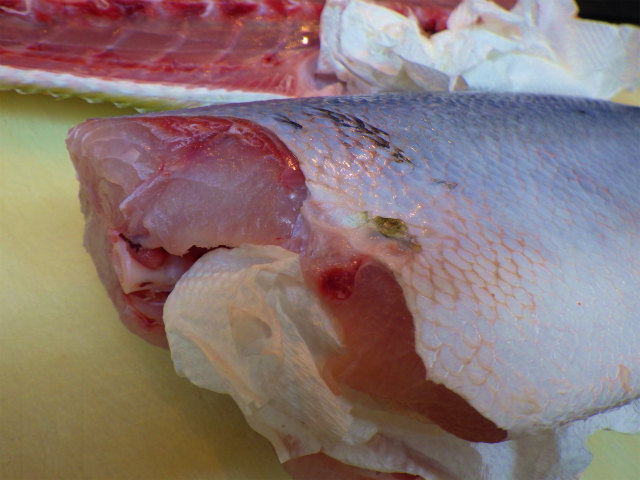

「親方、これって

この間のヒラスズキ?」

と、ふぐとらちゃん。

「そうだよ。」

この間のヒラスズキ(平鱸)とは

仕入れたのが

水曜日なので

締めてから3日経ったことになります。

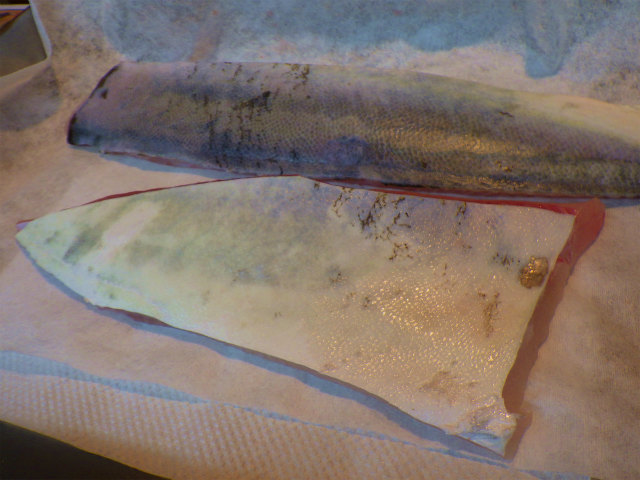

袋から出し

卸すと

締めた時の血の痕以外は

しっかりした状態です。

「活〆にして

血と神経を抜くだけで

こんなに違うものなの?」

「だけっていうか

これが全てだよ。」

「なるほど~♬」

柵取りをして

皮を引くと

うっすらと脂が・・・。

しかるべき下処理をしてあるので

生臭みは

一切ありません。

「下処理が大事なのか

分かるような気がするね。」

「そうだよ。」

「卸した身を氷詰めにしておいても

こんな感じなの?」

「それはないね。

卸すと

表面積が大きくなるから

どうしても鮮度は落ちるよ。」

「そうなんだぁ。

じゃあ、骨付の場合だと

どれくらい持つものなの?」

「一週間くらいは持つと思うけど

美味しい状態なのは

明日か明後日くらいまでじゃないのかな。」

「ふぅ~ん。」

「目方が2,5キロだから

そうなっちゃうんだよ。」

「へぇ~。

ってことは

大きい方が持ちがいいの?」

「そうだよ。

要は、大人と子供じゃ

体力に違いがあるでしょ?」

「そう言われると

よく分かるよ。」

「だから、それなりに大きな魚体じゃないと

美味しくないのと

全く同じことだよ。」

「へぇ~。」

「こういうのを熟成って言うようだけど

少し前に話したように

熟成っていうのが

あんまり好きじゃないんだよ。」

そのことについては

「そうだよね。

訊いたら、そう言ってたよね。」

平鱸は

今日のお昼の会席料理の刺身で

〆鯵、湯葉と共に

お出ししました。

「んまそう♬

マグロみたいな赤いものは

入っていないけど

こういう方のが

魚好きな人には

喜ばれるんじゃね?」

「そうだね。

刺身=鮪っていうのが

普通だけど

その時によって

沼津の市場で仕入れた魚を

使い分ける方が

色んなタイプの魚を出せるから

面白味はあるよね。」

「毎回同じとは

限らないんだしね。」

「その方が

仕入れに行く楽しみが増えるしね。

ただ、行った時の出たとこ勝負だから

行くまではドキドキだよ。」

「なるほどね。」

「前から言っているけど

掘り出しもの的な魚もいて

その美味しさを伝えるのも

料理人の仕事っていうか

使命だと思っているから

プレッシャーみたいなものはあるよ。」

「でも、そういうのが

親方は好きなんでしょ?」

「分かってんじゃん。」

「やっぱりね~

卸した時の中骨などは

出汁を取るため

焼いておきました。

「今日まで焼かなかったのは

旨味UPのためなの?」

「そうだよ。

よく分かったじゃん!」

「こんだけ

親方のブログを

今回の平鱸は

思いの外

良い状態でお出しすることが出来ました。

タイミング良く入荷があったのが

一番の理由ですが

自然相手であるだけでなく

時には、競りという

人為的なハードルもあります。

一筋縄ではいきませんが

それなりのスタンダードを保つためには

足繁く魚市場に通うしかありません。

そここそが

自分の立ち位置なのです。

「明日のバスのお客さんのデザートは

シャインマスカットのアイスなんだぁ

そんじゃ、また

★☆★ 【コエタス】 ★☆★

当店のお取り寄せや

通販の商品などを召し上がった方々が

投稿して下さっています。

ご興味、ご関心のある方は

御覧ください。

活締め、神経&血抜きの平鱸(ひらすずき)

Vol.4179

いらっしゃいませ

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(10月18日)は

活かしの平鱸(ひらすずき)について

お話しします。

今朝、沼津魚市場から戻って来ると

「おはよう、親方

市場に行ったの久々じゃね?」

と、ふぐとらちゃん。

「おはよう

5日振りだから

ほぼほぼ一週間って感じだね。」

と、伝えました。

「アジを仕入れたんだね。」

「今日のは、福岡産。」

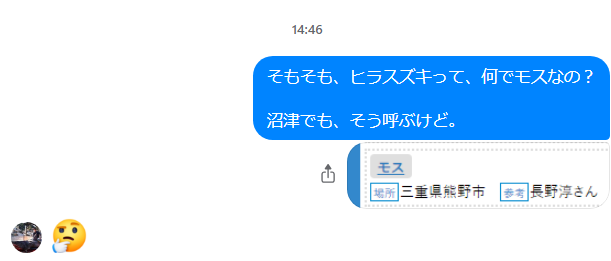

「モスって・・・。

もしかして

このモス?」

「あはは・・・

そんなわけないじゃん。」

「そうだよね。

ハンバーガーと魚市場じゃ

水と油みたいだしね。」

「で、これが

モス。」

「っていうか

スズキじゃね?」

「いや、標準和名(正式名)で

平鱸(ひらすずき)っていう魚だよ。」

「ヒラスズキと

モスって

何の関連もないけど・・・。」

「自分も沼津の市場に行くまでは

ずっと平鱸って呼んでたけど

初めて見た時

不思議だったよ。」

「親方もそうだったの?」

「そりゃそうさぁ~。

三重の一部でも

モスって呼ぶんだけど

知り合いの魚屋に訊いたら

こんな返信だったよ。」

「どこも一緒なんだぁ。」

「30年くらい前

東京で仕事をしていた頃

当時の築地の市場じゃ

ノブッコって呼んでたよ。」

「ノブコちゃん?(笑)」

「鱸の小さいのを

フッコ(福子)って呼ぶんだけど

それをアレンジしたものじゃないのかなぁ。」

「まぁ、魚の名前って

変わっているよね。

で、活きたヒラスズキってことは

刺身用なの?」

「そうだよ。」

「あとさぁ、スズキの味とは違うの?」

「そりゃ、違うさ。

じゃあ、さつま芋と里芋って

どっちも芋だけど

同じかな?」

「そっか~、そうだよね。

で、どっちの方が

味が良いの?」

「平鱸だよ。

平鱸は外洋の磯魚で

内湾や河口に棲む鱸と違って

クセが少ないんだよ。」

「へぇ~。

じゃあ、いつが旬なの?」

「秋から冬だよ。」

「じゃあ、これからが

シーズンってことじゃん。」

「そういうことだね。」

ちなみに、今朝の平鱸は

地元の漁師が水揚げした

いわゆる地物で

それを

活かしたまま

持ち帰ったものです。

「スズキとは

どこが違うの?」

「その前に締めるから

離れていてくれるかな?」

「はぁ~い♬」

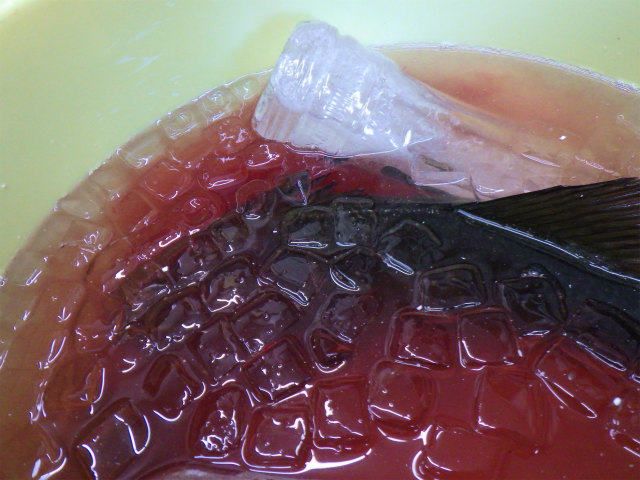

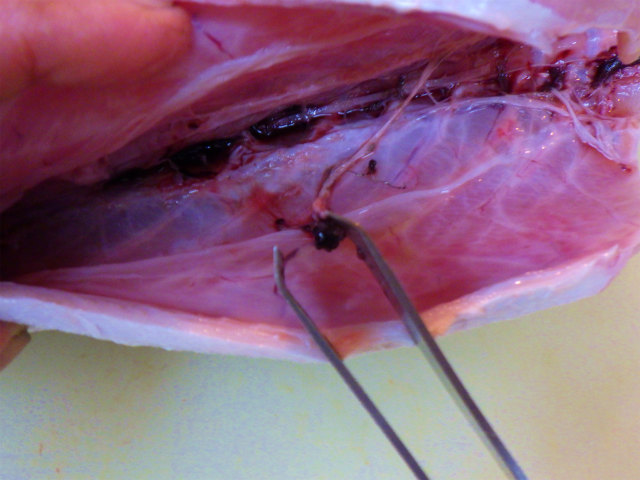

スチロールから取り出したら

暴れないように

顔を覆ったら

頭の付根に

包丁を入れ

血抜きのため

海水へ。

その後

死後硬直を遅らせ

鮮度を保つため

脊髄に針金を通し

神経を抜いておきました。

また、氷が入っているのは

締めた時の体温上昇によって

身が焼けてしまうのを

防ぐためです。

身が焼けると

白濁するだけでなく

ブヨブヨの身になってしまい

使い物にならず

白太(しらた)とも呼んだりもします。

「鱸(すずき)は細長いけど

平鱸は

名前の通り

平(ひら)たいよ。」

「あとは?」

「胸びれが黒いところかな。」

「じゃあ、スズキはどうなの?」

「鱸は白だけど

比べるものがないから

これね

「読んだよ。

はっきり違うね。

それにしても

15年も前からブログを書いているって

改めて、それには頭が下がるよ。」

「魚っていうより

魚菜食文化の日本料理の

魅力を伝えたいのが

一番の目的かな。

あとは、ちゃんとした食事を

店でも家庭でもして欲しい思いもあるね。」

「そうなんだぁ。」

「分かりにくい説明だったりしたら

手直しをするから

言ってね。」

「うん。

素人目線で言わせてもらうね。」

海水から出すと

鱗(うろこ)を

取らなくてはなりません。

鱗取りをしてくれるのは

女将兼愛妻(!?)の真由美さんです。

「おはよう、真由美さん♬」

「ふぐとらちゃん、おはよう。」

「ヒラスズキって

知ってた?」

「知らないよ。

多分、初めて見たんじゃないかなぁ。」

「こうやって仕事をしていると

色んな魚を見るだろうけど

どれくらい知ってる?」

「そりゃ、アジ、イワシ、秋刀魚の

違いくらい分かるけど

他の魚なんて

ぜ~んぜん・・・。」

「一度見たら

覚えているの?」

「そんなわけないじゃん。

でも、初めての魚の時は

親方が味見させてくれるから

その方が楽しみだったりして・・・

「そっち!?

でも、僕達もそうかもしれないなぁ♬」

鱗を取ってもらったら

手直しをし

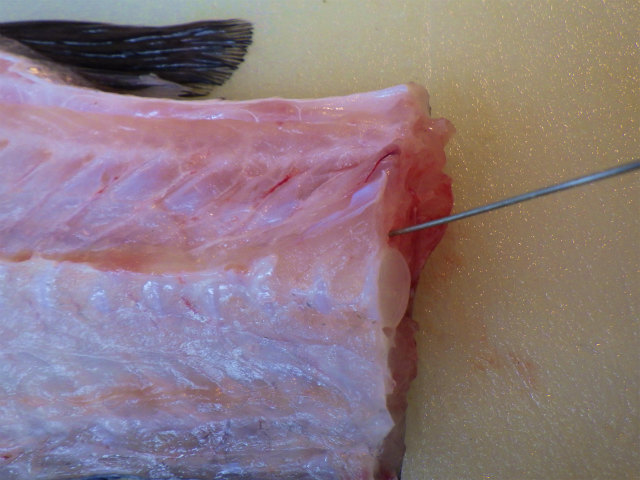

片身だけ卸しました。

血抜きはしたものの

中骨に

少しだけ残っているので

針金を刺すと

いくらか血が

出て来ました。

「ここまでするんだぁ。」

「骨付の方は

このまま氷詰めしておくためだよ。

血って内臓と同じで

残っていると

生臭くなるし

こうすると、長持ちするんだよ。」

「へぇ~。」

卸した身は

腹骨を欠き

キッチンペーパーをかぶせてから

冷蔵庫へ。

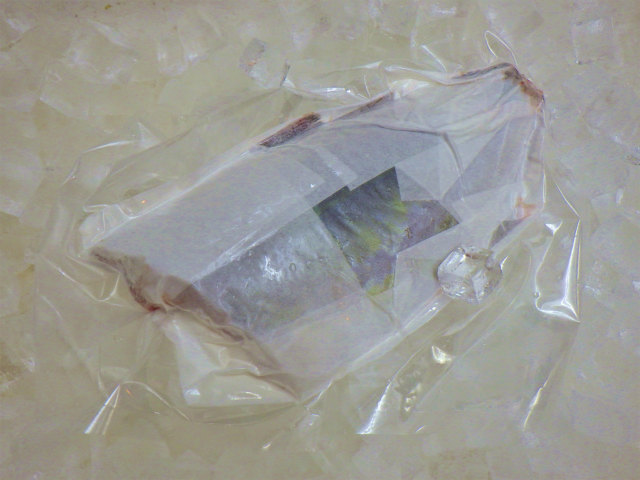

骨付の方は

キッチンペーパーに包み

弱めの真空パックをして

氷詰めにしておきました。

「こういう風にするのは

どうしてなの?」

「氷詰めすると

凍らない0度だから

食品中のすみずみまでに

水分が行き渡るんだよ。

氷温状態の食材は

凍るまいという根性で

細胞内のでんぷん、たんぱく質を分解して

不凍物質を作り出し

この不凍物質には

遊離アミノ酸類、糖類とかの

うまみ成分が増えるから

味が良くなるんだよ。」

「へぇ~。

そんな効果があるんだぁ。」

普通に並んでいる魚も

自分好みのものを選ぶとは言え

気に入った魚を

活きた状態で見つけ

その下処理から出来るのは

料理人冥利に尽きます。

それこそが

魚市場に出向く

一番の醍醐味なのです。

「明日はお弁当があるんだね。

そんじゃ、また

当店のお取り寄せや

通販の商品などを

召し上がった方々が

投稿して下さっています。

ご興味、ご関心がある方は

是非、御覧下さい。

薄葉剥(うすばはぎ)の肝醤油添えのふぐ刺

Vol.4171

いらっしゃいませ

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(10月10日)は

ふぐ刺に添えた

肝醤油についてお話しします。

「おはよう、親方

今日も仕入れて来たんだね。

萌え燃え・・・

と、熱血君。

「おはよう

もちろんだよ。

全部で8本なんだけど

この1本はくたびれていたから

市場で締めてきたんだよ。」

「そうなんだぁ。」

「だから

目も逝っちゃっているでしょ?」

「そうだね。

それはそうと

ふぐって言えば

この間の【特別会席】のふぐ刺が

気になるんだけど・・・。」

この間の【特別会席】が

「そうだったね。

じゃあ、今日は

そのことを話すね。

その前に

ふぐを卸さないとならないから

それからでいいかい?」

「もちろんだよ。」

言い忘れていましたが

今日のとらふぐ(天然)は

福島県産の天然です。

締めてから

血抜き

卸したら

水洗い

by 女将兼愛妻(!?)の真由美さん

手直し

拭き上げて

FINISH!

「早く話してよ~、親方

「そうだね。」

ふぐ刺は

福島県産のとらふぐ(天然)で

つけ醤油として

添えたのが

ぽん酢だけでなく

肝醤油でした。

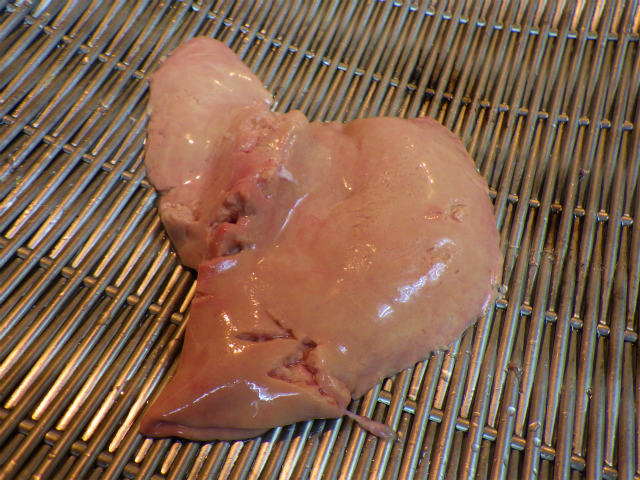

肝とは言っても

とらふぐの肝ではありません。

フグ類の肝は

無毒なものでも

有毒なものでも

食用不可とされています。

今回の肝は

薄葉剥(うすばはぎ)の肝で

薄葉剥は

こんな魚で

沼津では“ウチワ”と呼ばれています。

肝の下拵えは

以下の順です。

①水洗いし

血や粘膜を取り除いたら

軽く塩を振っておく

②10分程度たったら

塩を洗い流し

日本酒で洗う

③バットに入れ

10分間、蒸す

④裏漉し

⑤裏漉したら

⑥ぽん酢と

⑦土佐醤油を合わせたら

出来上がりです

「肝醤油で食べるふぐ刺って

どういう感じなの、親方?」

「味変ってやつだね。

ぽん酢だと味が

さっぱりしているけど

肝醤油だと

コクっていうか

深みが増すね。」

「んまそう~

「鮟肝(あんきも)で仕立てたりもするけど

鮟肝は濃厚過ぎて

ふぐ刺の味が消えちゃうんだよね。」

「ウスバハギは

どうなの?」

「そんなに濃厚じゃないから

食べやすいね。

活きているもので仕込んだから

臭みも無いよ。」

「へぇ~。

でも、活きたウスバハギって

出回るものなの?」

「沼津の市場には

地元の定置網で

活きたものが入るから

手に入れやすいよ。」

「ってことは

高級魚の天然とらふぐと

地魚のウスバハギのコラボってこと?」

「そうなるね。

そういうコラボを作り出すことが出来るのは

市場へ通っているからで

こういうのが

市場通いの良いとこなんだよね。」

「いいじゃん、いいじゃん!

また、こういう料理を考えてよ。」

「そうだね。」

沼津の魚市場は

漁港が併設されているので

地魚の水揚げもあります。

また、伊豆半島周辺だけでなく

伊豆七島方面からも

魚の入荷があります。

こういうメリットを活かし

伝統的かつ正統派の日本料理に

地魚の良さを取り入れる工夫こそ

地方の料理人の使命と言っても

過言ではありません。

“言うは易く 行うは難し”ですが

そういう課題こそ

料理人としての試され事として

日々の仕事に臨みます。

「明日は、すっぽんを卸すんだね。

そんじゃ、また

★☆★ 【コエタス】 ★☆★

当店のお取り寄せや

通販の商品などを召し上がった方々が

投稿して下さっています。

ご興味、ご関心のある方は

御覧ください。

量より質の【特別会席】

Vol.4168

いらっしゃいませ

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(10月7日)は

品数少なめの

量より質の【特別会席】について

お話しします。

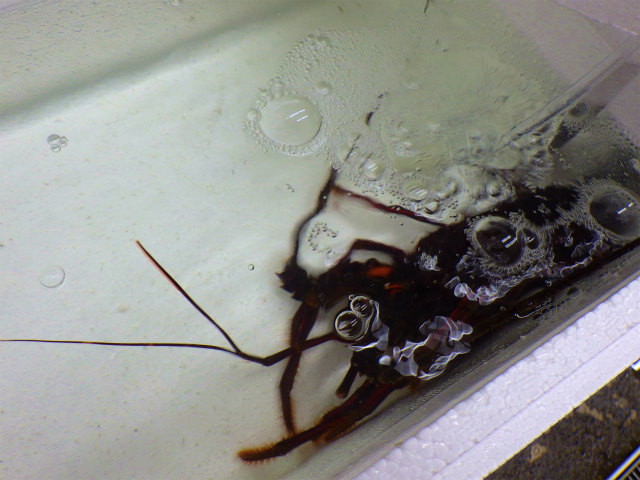

「おはよう、親方

伊勢海老って書いてあるけど・・・。」

と、熱血君。

「おはよう

ほら。」

「ほらはいんだけど

土曜日だから

市場は休みじゃね?」

「そうだよ。

だけど

この問屋は

前もって言えば

用意してくれるから

行って来たんだよ。」

「伊勢海老1匹のために?」

「そうだよ。

昨日持って来て

うちの水槽でダメになるんじゃ

困るからね。」

「そうだけど・・・。」

「楽はしたいけど

手抜きはしたくないから

この方が安心だしね。」

「なるほどね~。

で、伊勢海老はどんな料理になるの?」

「今夜の【特別会席】の焼物だよ。」

「じゃあ、今日のブログは

その献立?」

「そうだよ。

しかも、量を減らして

質を上げた献立だから

乞うご期待!」

「わぁ~い♬」

質を重視ということもあり

品数も少なくした献立で

とりあえず

順を追って

お話しします。

◆先付

南京豆腐

◆揚物

鯵フライ

「【特別会席】なのに

鯵フライって・・・!?」

「【特別会席】の揚物って

とらふぐの唐揚とかが多いから

鯵フライ!?って

思うよね?」

「そうだよ。」

「鯵フライにしたのは

季凛の鯵フライを食べたことがないって

お客さんに言われたからだよ。」

「そうなんだぁ~。

常連さんだから

カウンターに用意したんだね。」

「そういうこと。」

「で、鯵フライの反応は?」

「ふわふわしていて

サクサクだから

喜んでくれたよ。」

「やっぱりね。

脂が乗っている鯵だと

ふわふわするんでしょ。」

「よく知っているじゃん。」

「ブログかSNSに

親方が書いてあったからだよ。」

「予習、有難うございます♬」

野菜には

オリジナルの

【野菜感溢れるドレッシング】をつけて

召し上がって頂きました。

◆御椀替り

松茸の土瓶蒸し

見た目はオーソドックスですが

ごく一般的なものとは違うので

改めて、お話しします。」

◆刺身

ふぐ刺

ふぐは福島産のとらふぐ(天然)ですが

趣を変えるため

つけ醤油を2種類用意しました。

2種類のつけ醤油は

ぽん酢(写真 左)と

肝醤油(同 右)です。

肝醤油の肝は

薄葉剥(うすばはぎ)の肝で

詳しいことは

日を改めてお話しします。

◆焼物

伊勢海老の具足焼

「今朝の伊勢海老じゃん

「そう、こういうことね。」

「うんうん♬」

ちなみに、伊勢海老の具足焼については

◆食事

松茸御飯

頃合いを見計らって

炊き上げたものです。

器は

当店オリジナルのもので

イラストは

女将兼愛妻(!?)の真由美さんが

描いたものです。

また、留椀(とめわん)として

浅蜊(あさり)の味噌汁をお出しし

お新香は、浅漬と糠漬です。

◆デザート

焼芋のアイスと

シャインマスカットのアイスを

選んで頂き

どちらも手作りです。

「確かに

量より質のコースだよね。」

「そうだよ。」

「こういうのもありなんだね。」

「そりゃそうさ。

食べるのはお客さんなんだしね。」

「うんうん。

常連のお客さんだからこその献立だね。」

「そうだね。

お客さんの方も

色々と要望を言えるし

それに自分が応えるようなものだから

信頼関係の上に成り立っている献立だね。」

「なんか、それいいじゃん!」

「何なら、熱血君も

こういうのどう?」

「一人でもいいの?」

「熱烈歓迎!」

「土瓶蒸しと

ふぐ刺のつけ醤油が

気になるんだけど・・・。」

「でしょ。

どっちもお初だしね。」

「じゃあ、近いうち

話してくれるの?」

「勿の論!

明日とか、どう?」

「わぁ~い、楽しみだなぁ。

じゃ、土瓶蒸しで・・・♬」

「はいよ~。」

ということで

明日は、今日の土瓶蒸しについて

お話しします。

★☆★ 【コエタス】 ★☆★

当店のお取り寄せや

通販の商品などを召し上がった方々が

投稿して下さっています。

ご興味、ご関心のある方は

御覧ください。

ふぐRUSHの日の目鯵(めあじ)

Vol.4167

いらっしゃいませ

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(10月6日)は

目鯵(めあじ)

についてお話しします。

「おはよう、親方

今日も仕入れて来たね。」

と、ミニふぐちゃん。

「おはよう

今日も10本だから

連荘でふぐRUSHだよ。」

連荘とあるように

また、今日のとらふぐも

福島県産の天然ものです。

「ふぐRUSHって

一度にとらふぐ(天然)を

10本以上仕入れることなんでしょ?」

「そうだよ。」

「ふぐに萌え燃え・・・

ふぐRUSHといい

ふぐLOVEワードを

どれくらい作っているの?」

「分かんないよ。」

「あはは・・・♬」

そんなやり取りをしながら

とらふぐを取り出し

締めたら

血抜きのため

海水へ。

「氷入りだと

ブルブルってなって

身が縮こまっちゃうことはないの?」

「平気、平気。

冷やさないと、体温が上がって

身焼けして

使えなくなるから

こうしないとね。」

「へぇ~。」

「ただ、冷やし過ぎには

注意しないとね。」

そんなやり取りをしながら

仕込みを始めようとすると

「これって、アジ?」

「いや、目鯵(めあじ)。」

「メアジ?」

「そうだよ。」

「どうして、メアジなの?」

「目が大きいからだよ。

市場にあった時

鯵っていうか真鯵(まあじ)が隣にあったから

比べてみたよ。

ほら。」

「デカっ。

僕たちの目も

パッチリしているでしょ?」

「改めて見ると

そうだね。

可愛いねぇ~♬」

「いやぁ、何だか照れるなぁ。

“ふぐに魅せられし料理人”の

親方に言われると・・・。」

「ランチの営業時間までに

終わらせなきゃならないから

始めるよ。」

「はぁ~い♬」

ということで

目鯵の下処理は

①鱗を取る

②ぜいごを取る

③反対側も同じく

鱗とぜいごを取る

④頭を落とす

⑤はらわたを抜く

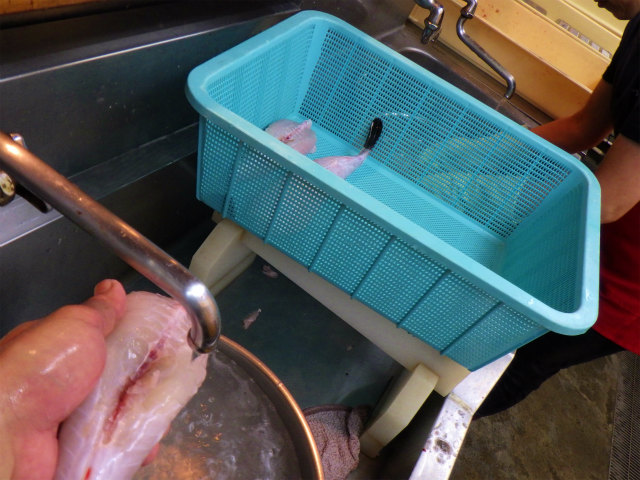

⑥水洗い by 女将兼愛妻(!?)の真由美さん

水洗いを真由美さんに任せた自分は

今日の主役のとらふぐを

卸すことにしました。

「メアジを先にやれば

まな板をきれいにする必要がないから

この順序で

仕込みをしたの?」

「そういうことだよ。

とらふぐには有毒部位があるけど

普通の魚には無いもんね。」

「そうすれば

まな板をきれいにする必要もないからねぇ。」

「仕事は段取り八分

って言うしね。」

「気の利いたこと

知っているじゃん。」

「えへへ・・・。」

卸したとらふぐを水洗いしてくれるのは

目鯵同様

真由美さんです。

その後

自分が手直しをし

真由美さんが

拭き上げてくれ

とらふぐの仕込みが

終了です。

その後は

ミニふぐちゃんの歌声と共に

//

♬ お片付け~

お片付け~

さぁさ 二人でお片付け

\\

その後

ランチの営業の合間を見ながら

目鯵を三枚に卸し

今日の使い道は様々で

以下の通りです。

①揚物

②酢締め

③賄い用=三色丼

三色とは

錘鰤(つむぶり)

白魚(しらうお)

目鯵です。

「親方がこれで

真由美さんが

これでしょ?」

「そうだよ。」

「真由美さんの御飯が別盛なのは

どうしてなの?」

「食べ過ぎちゃうから

別にしてあるんだよ。」

「そりゃ、そうだよね。

それにしても

親方はいつものように

てんこ盛りだよね。」

「そうだよ。

この時間(2時過ぎ)まで

殆ど食べていないからね。」

「そうなんだぁ。」

頭と中骨は

出汁を取るため

焼いておき

この下処理も

真由美さんでした。

また、この頭が入っていたざるが大きいのは

後々、とらふぐに使うためで

こういう使い方をすれば

洗い物の手間を減らすことが出来るのです。

先程の揚物用の目鯵は

真空パックして

冷凍庫へしまい

三色丼の満腹&満足感と共に

お昼寝タイム・・・

半日が終わったのでした。

「1個だけ違う【西京漬】があるよ。

間違えないように発送してね。

そんじゃ、また明日

★☆★ 【コエタス】 ★☆★

当店のお取り寄せや

通販の商品などを召し上がった方々が

投稿して下さっています。

ご興味、ご関心のある方は

御覧ください。

“福とら”こと、福島産の天然とらふぐ&地物の薄葉剥(うすばはぎ)

Vol.4166

いらっしゃいませ

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(10月5日)は

シーズン開幕の天然とらふぐと

地物の薄葉剥(うすばはぎ)について

お話しします。

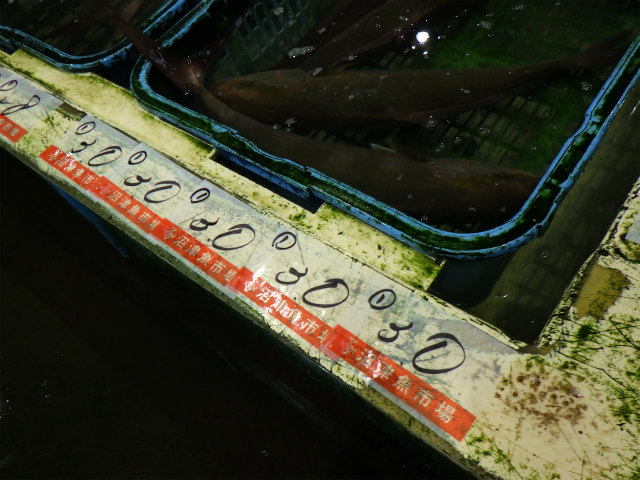

仕入れる魚があってもなくても

沼津魚市場で必ず寄るのが

活魚売場です。

また、殆どの場合

一番最初で

今日もそうでした。

生簀には

自分の買い番の【47-9】の札が

2枚。

中には

福島産のとらふぐ(天然)が

5本ずつ。

となれば

今シーズン初の天然とらふぐに

萌え燃え・・・

その頃、別の生簀では

地元の定置網で水揚げされた

薄葉剥(うすばはぎ)の計量をしており

1枚GETし

とらふぐの生簀へ。

沼津では

薄葉剥のことを

ウチワと呼んでおり

地方によっては

ラケットとか

ハゴイタ(羽子板)とも呼ばれています。

この姿ゆえの呼び名は

推して知るべし。

生簀の魚は

活かしたまま

持ち帰るため

そのまま

スチロールへ。

【佳肴 季凛】に戻ると

ふぐとらちゃんが

やって来ました。

「おはよう、親方

萌え燃え・・・

今シーズン初のとらふぐじゃね? 」

「そうだよ。

しかも、開幕戦は

ふぐRUSH!」

一度にとらふぐ(天然)を

10本以上仕入れることで

“ふぐに魅せられし料理人”の自分が

付けた呼び方です

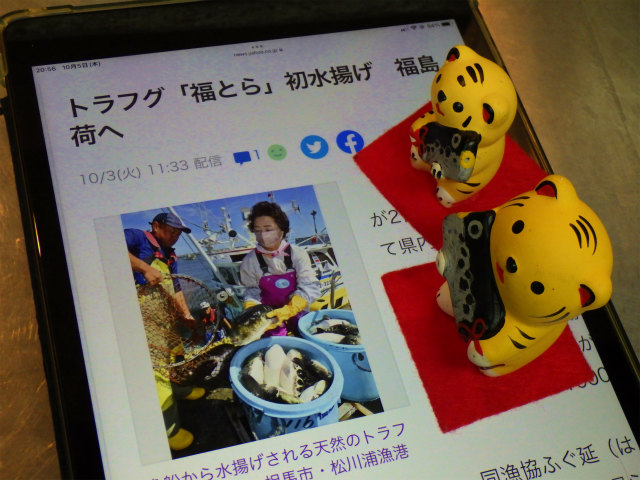

「今日のとらふぐは

どこ産なの?」

「福島だよ。」

「福島のとらふぐって

“福とら”って言うんでしょ?」

「初耳学!」

「ほらっ

僕達ふぐとらと

ひと文字違いだし

゛があるかないかだから

親しみが湧くんだよねぇ。」

「ふぅ~ん。」

「随分、つれないねぇ~。」

「そう!?

それよりも仕事をしないとね。」

「はぁ~い。」

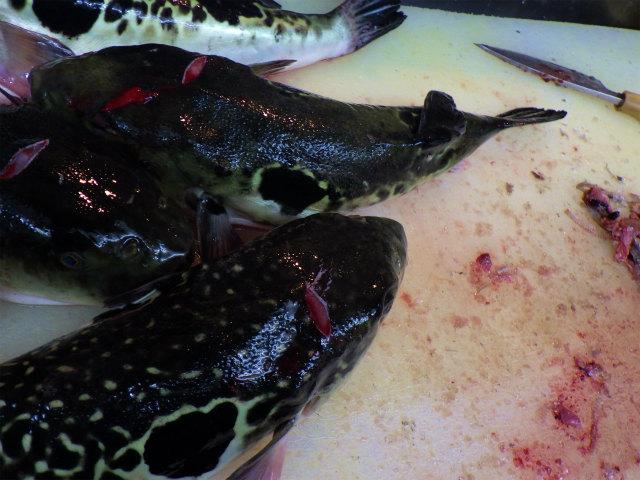

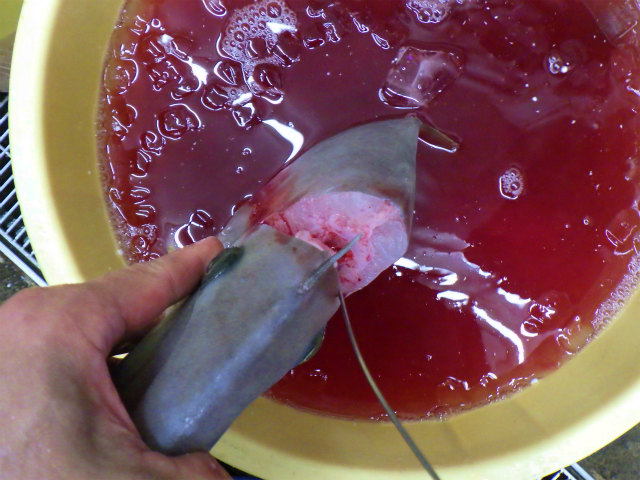

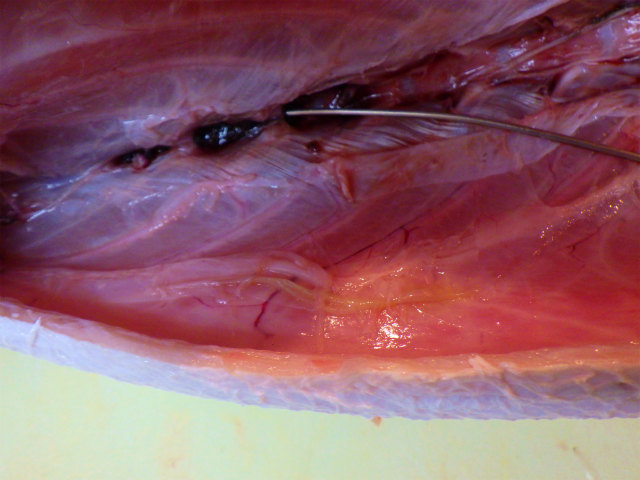

スチロールから

とらふぐと

薄葉剥を取り出し

締めたら

血抜きのため、海水へ。

そして、本日のメインイベンター

とらふぐを締め

同じく

海水へ。

その後、薄葉剥の神経を抜き

神経を抜くのは

死後硬直を遅らせるためです。

「ねぇ、親方

ウスバハギとトラフグを

同じ海水の中に入れていたけど

大丈夫なの?」

「大丈夫って?」

「ふぐの血って

毒なんじゃないの?」

「は~い

はずれ!」

「えっ、そうなの?」

「フグ類の血は無毒だよ。

毒だと思っている人って

多いんだけどね。」

「そうなんだぁ~。」

「もし有毒だったら

どこまで洗い流したらいいのか

基準が無いじゃん!」

「確かに、そうだよね~。」

「そんな話になったから言うけど

前に市場で

とらふぐを締めていたら

年配の魚屋さんに

『何やっているんだよ!

こんなとこで

フグを締めるなんて

良い訳ないだろっ!』

って言われたから

『はぁ~っ

おっさん、免許持ってのかよ。』

って言い返そうかと思ったけど

そこは大人の対応をして

『いやぁ、すいません。』って

言ったことがあるんだよ。」

「へぇ~

親方にしては

おとなしい態度じゃん!」

「そっちかい。」

「あはは・・・♬」

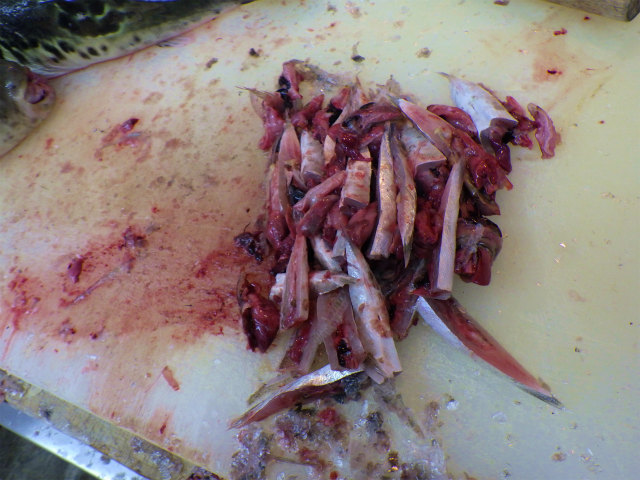

薄葉剥は

身だけでなく

肝も美味しいので

傷つけないように

取り出しました。

「新鮮できれいな肝だね。」

「そうだよ、

活きているのだからね。」

「どうやって使うの?」

「蒸してから

裏漉して

ぽん酢に溶いて

ふぐ刺のつけ醤油にするんだよ。」

「う~んまっそう!」

薄葉剥は

表の硬い皮を剥いてから

水洗いします。

今更ですが

見た目、名前の通り

皮剥(かわはぎ)の仲間です。

三枚に卸したら

腹骨を欠き、冷蔵庫へ。

そして

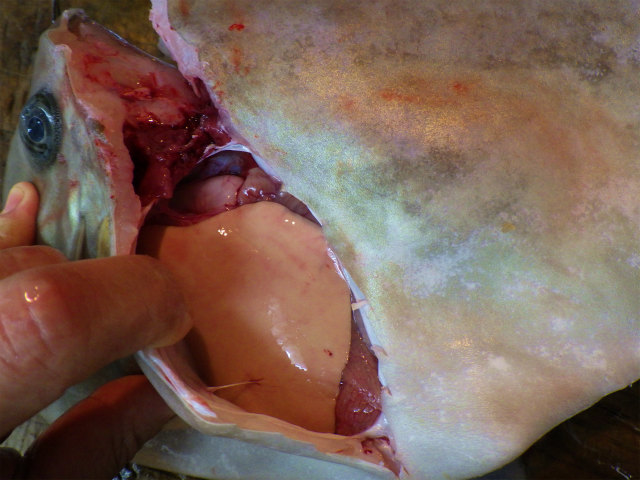

本日のメインイベントのゴング!

最初にくちばしを落とすと

「こうなると

何とまぁ

情けないというか

腑抜けのような・・・。」

卸し始めると

お腹から肝。

「んまそう!

だけど、食べられないんだよね。」

「そうだよ。

食べると痺れて

![天冠とは?幽霊の頭についている三角の白い布の意味・役割って? [葬儀・葬式] All About](https://imgcp.aacdn.jp/img-a/1200/900/aa/gm/article/6/7/4/5/0/1561337271/topimg_original.jpeg)

あちらの世界へ・・・

「ヤバッ!」

「少しだけのつもりで食べて

痺れたり

命を落とした人がいるのは

この見た目じゃ

当然のような気がするよね。」

「やっぱ、そうなんだぁ~。」

卸し終えた後の水洗いをしてくれるのは

いつものように

女将兼愛妻(!?)の真由美さんです。

「おはよう、真由美さん♬

水洗いって

たいへんじゃね?」

「ふぐとらちゃん達、おはよう♬

そうでもないよ。

こういう単純な仕事って

意外と好きなんだよねぇ。」

「そうなんだぁ~。

沢山あるから

頑張って~!」

「はいよ~。」

とらふぐを卸し終えた自分が

手直しをし

洗い上げ

とりあえず

とらふぐの仕込みをここまでにし

掃除を始めると

//

お片付け~

お片付け

さぁさ

二人でお片付け ♬

\\

ランチの営業が終わったら

身も

拭き上げ

とらふぐの仕込みが終わりました。

卸したとらふぐを見ると

「トラフグと

ウスバハギって

何となく似てんじゃね?」

と、ふぐとらちゃんが訊いてきました。

「似ているも何も

とらふぐは

フグ目フグ亜目フグ科トラフグ属

薄葉剥は

フグ目カワハギ科ウスバハギ属

だから、遠い親戚のようなもんなんだよ。」

「そうなんだぁ。

“福とら”と“ふぐとら”

みたいなもんじゃね!?」

「・・・・・。」

そんなこんなで

今季のふぐシーズンも始まったのでした。

「もしかして、明日も!?

そんじゃ、また

★☆★ 【コエタス】 ★☆★

当店のお取り寄せや

通販の商品などを召し上がった方々が

投稿して下さっています。

ご興味、ご関心のある方は

御覧ください。

熟成という言葉を使わない理由

Vol.4165

いらっしゃいませ

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

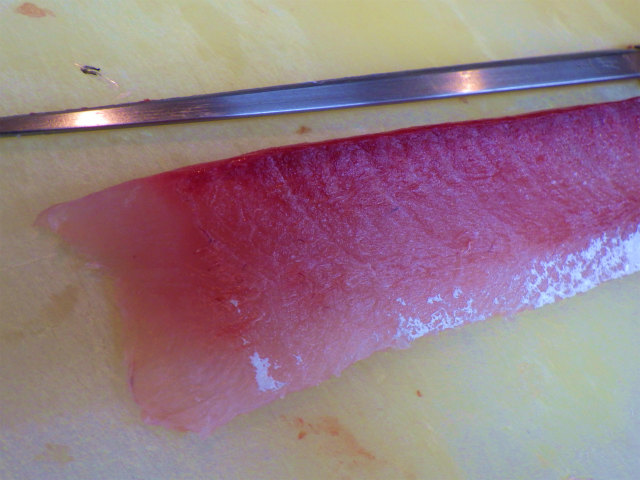

今日(10月4日)は

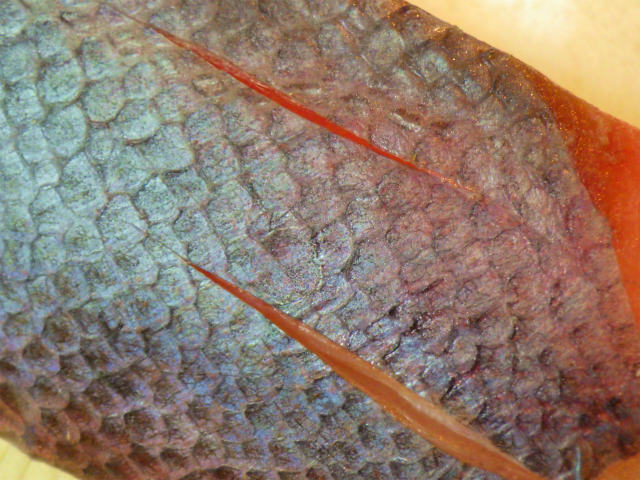

先日の錘鰤(つむぶり)の身持ちについて

お話しします。

「親方、これって

先週の木曜日に仕入れたツムブリ?」

と、ふぐとらちゃん。

「そうだよ。」

「殆ど色も変わっていないじゃん!」

「ちゃんと手当をすれば

ここまで持つってことだよ。」

「へぇ~。」

この間の錘鰤(つむぶり)については

なので、今日の時点で

6日目ということになります。

先程のブログにもあるように

弱めの真空パックをし

氷詰めしておき

日曜日に封を開け

キッチンペーパーを取り替え

昨日開けると

いくらか変色していたものの

腹の部分の身の皮を引くと

皮目は全く変色していませんでした。

ここまで持たせることが出来るのは

水揚げした時点での漁師の手当て

つまり血抜きをちゃんとしているからです。

先程のブログにもあるように

卸す時にも

丁寧な下処理をしているからで

漁師と料理人の合わせ技と言っても

過言ではありません。

先程の柵は

皮に包丁目を入れたら

バーナーでFIRE!

炙り終えたら

皮目を下にし

このまま冷蔵庫へ。

「ここまで持たせることって

熟成って言うんでしょ?」

「そういうことになっているんだけど

その言い方

あんまり好きじゃないんだよね。」

「どうしてなの?」

「熟成って

腐敗とのスレスレをいくからだよ。

だから、あんまり使いたくないんだな。」

「そういうことね。」

「あと、最近じゃ

肉や魚に限らず

何でもかんでも

熟成なんて言葉を使うようになっているのも

嫌なんだよね。」

「わかる、わかる!」

「魚の身を持たせる方法は

魚の個体差が全てだから

決まったやり方がないんだよね。

ただ言えるのは

締めた時に

どれだけ血抜きが

出来るかによるんだよ。」

「神経締めとか聞くけど

あれはどうなの?」

「神経を抜くのは

死後硬直を遅らせるためで

身の鮮度の劣化とは

必ずしも関係があるとは

言えないんだよね。」

「何か難しいんだけど・・・。」

「要は、血、内臓、鱗(うろこ)を

ちゃんと取り除くことが

大事なんだよ。」

「分かったような

分かんないような・・・。」

「この熟成には

人によって

考え方が違うから

どれが正しいって言えないんだよね。

ただ、大事なのは

いかに美味しく

なおかつ、美味しさを保てるかで

そのために、色んな工夫をすれば

いいと思うんだよね。

だから、熟成なんて言葉はいらないし

使わないんだよ。」

「そうなんだぁ~。」

「自然相手で

一筋縄ではいかないからね。」

「でも、一匹の魚で

ここまでの話が出来るのは

いいよね。」

「そうだよ。

そのためには

漁師の腕も大事だからね。」

「なるほど~♬」

どんな魚でも

卸すまでは

本当のことは分かりません。

そのためには

目利きが必要で

料理人になって

3分の1世紀が過ぎましたが

今もって、勉強の身です。

そのために

ホームグランドの沼津魚市場に通い

魚の美味しさ

そして、魚菜食文化の日本料理の魅力を

伝え続けます。

「この準備はもしかして・・・。

そんじゃ、また明日

★☆★ 【コエタス】 ★☆★

当店のお取り寄せや

通販の商品などを召し上がった方々が

投稿して下さっています。

ご興味、ご関心のある方は

御覧ください。

南伊豆・綾ト丸(あやとまる)の錘鰤(つむぶり)

Vol.4159

いらっしゃいませ

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(9月28日)は

南伊豆産の錘鰤(つむぶり)について

お話しします。

「おはよう、親方

仕入れ、お疲れさま~♬」

と、ふぐとらちゃん。

「おはよう

「ツムブリを仕入れたんだね。

今が旬なの?」

「一応、秋から冬にかけて

脂が乗って

美味しくなるよ。」

「それこそ

今でしょ!」

「・・・・・。」

「ちょっと

古かったかな・・・

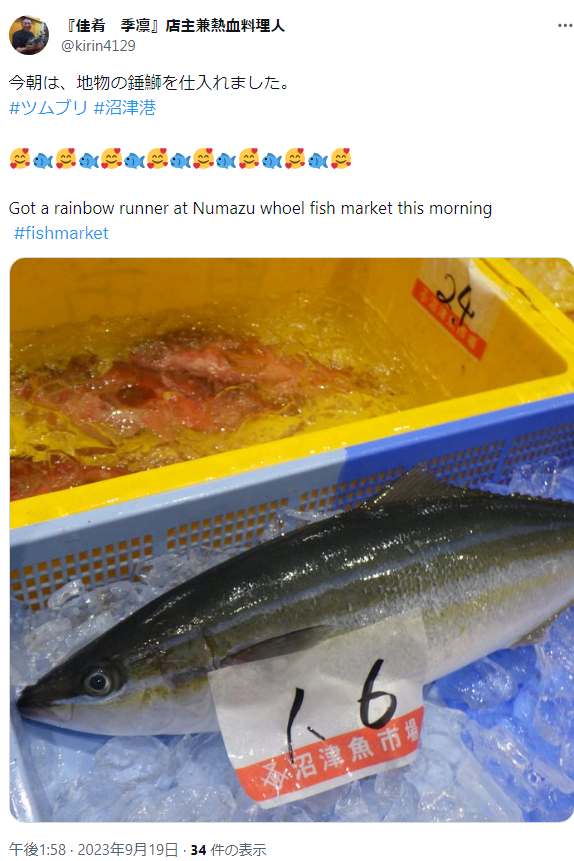

「ここ最近

地元の船が水揚げしているよ。

元々、沢山獲れる魚じゃないから

多いってこともないけど

先週(9月19日)仕入れた時は

その日は

そこそこ水揚げがあったよ。」

「そうなんだぁ~。

ツムブリの隣にあるのは?」

「金目鯛(きんめだい)と

梅色(うめいろ)だよ。

これらはオマケだけどね・・・。」

「オマケ!?」

「インスタがきっかけで

友達になったんだよ。」

「さすが、SNSオタク!」

「失礼なこと言うねぇ。(笑)

IT板前って呼んでくれるかなぁ。

まぁ、金目鯛と梅色のことは置いてといて

錘鰤ね。」

「そこまでツムブリに

熱を上げているなら

市場の様子から

話して欲しいんだけど・・・。」

「はいよ~。」

ということで

時計の針を

市場時間に戻します。

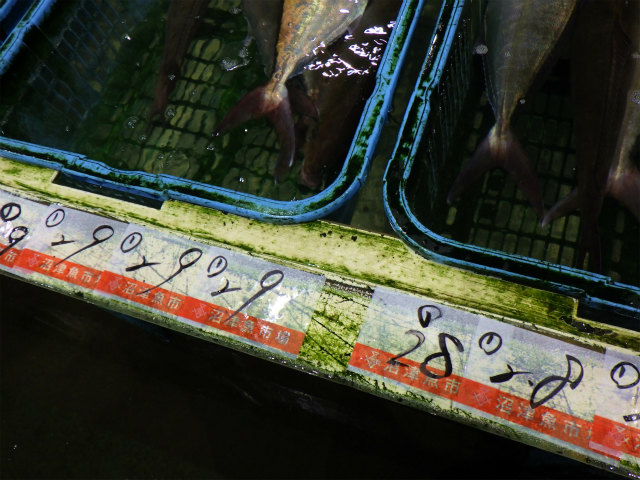

今朝の沼津魚市場には

地物だけでなく

他所の産地からの“送り”の魚も

十分なくらいあったのですが

どういうわけか

自分好みの魚は全く無し。

明日のリベンジに期待するしかないと

思いながら

地物の売場に行くと

南伊豆の綾ト丸の船長が

魚の仕分けをしているところでした。

その中に

今朝仕入れた錘鰤もあり

ひと安心。

種類ごとに

秤にかけられ

札が無いのは

計量前だからです。

売場に並べるのは

あやねえこと船長夫人で

あやねえのインスタは

ちなみに

売場に並べられたら

担当が伝票を書き始め

競りの準備が整いました。

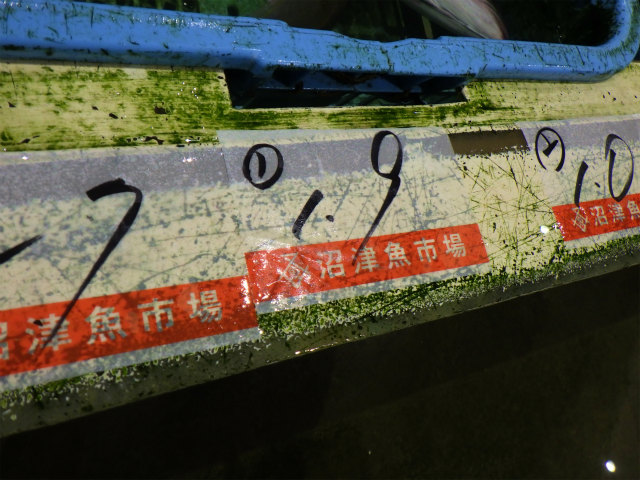

綾ト丸の魚は

全て釣ものであるだけでなく

(あかはた)

釣り上げた直後に

血抜きをしてあるので

(めいち鯛)

鮮度バリバリなので

容姿端麗。

(うめいろ)

同じ漁場(ぎょば)の梅色(うめいろ)と比べると

一目瞭然で

この梅色は

同じ南伊豆の忠兵衛丸が

水揚げしたものです。

当然、綾ト丸の魚の良さは

前から知っていました。

そうは言っても

好みの魚に出会えていなかったので

素通り状態。

ですが

ついに、好みの魚である錘鰤に

出会えたのです。

仲買人と作戦を立て

競りに臨むことにしたところ

売場で最後の魚なので

しくじることは出来ません。

期待と不安を胸に

競りが始まりました。

その頃

綾ト丸夫婦は

仲良し子吉で

仲間の魚の仕分けを手伝っており

こういう様子は

魚市場ならではの光景です。

ようやく

綾ト丸の魚です。

壁の前に仁王立ちしているのが船長で

右端に写っているのが

あやねえ。

自分達の魚ですので

気になるのは当然です。

競りが進むにつれ

その日の相場の目安がつくのですが

勝負と同じで

下駄を履くまでは分かりません。

それでも

当初の希望の値段よりも

お値打ちで

GET!

ということで

仕込み再開。

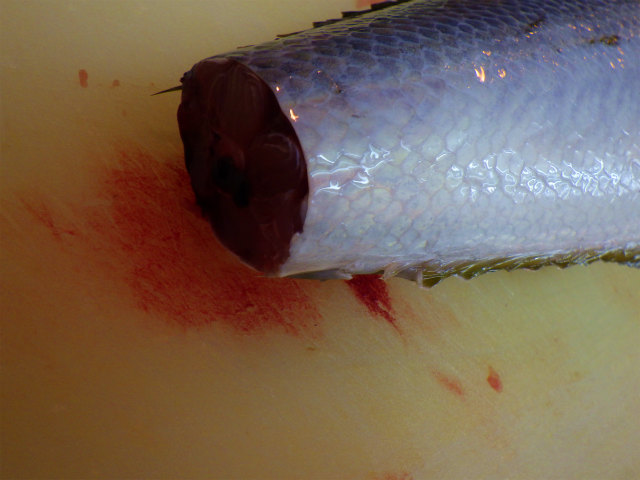

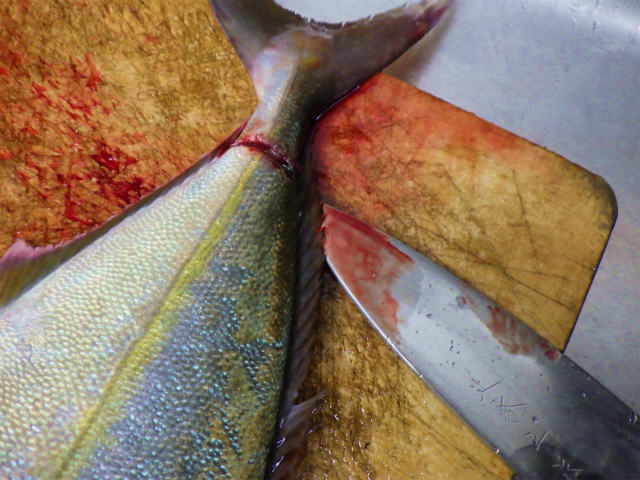

血抜きをしてあるのは

えらを見ると

はさみで切った痕があり

これだけでも

魚の鮮度は

全くの別ものになるのです。

錘鰤は鱗(うろこ)が細かいので

包丁を使う“すき引き”という方でで

鱗を取り除きます。

「親方、失敗しなかった?」

「ほら

どっちも

平気じゃん。

そもそも

失敗しないので。」

「はいはい・・・。(笑)」

頭を落とし

はらわたを抜き

水洗いしたら

1本の片身だけ

卸しました。

卸し身は

キッチンペーパーに挟み

冷蔵庫へ。

残りの1本の尾を

包丁します。

中骨に残っている血痕を

取り除いたら

針金を通し

血抜きをすると

血が出て来ました。

また、骨付の半身も

同じ下処理をすると

血が出て来ました。

「血を抜くのは

鮮度を長持ちさせるためなんでしょ?」

「そうだよ。

血は内臓みたいなもので

そこから傷むから

取り除かなくちゃならないんだよ。」

「だから

血抜きが大切なんだね。」

「ってことで

はい♬」

「親方、ちょっと違うんじゃね。」

「ありゃりゃ。

こっちだったね。

失礼しました!(笑)」

「確信犯だな・・・♬」

卸さなかった1本半の身は

キッチンペーパーを腹に詰め

軽く真空パックして

氷詰めしておきました。

最初の下処理に

さらなる下処理をしたので

普通の倍以上

鮮度が長持ちします。

「今日は

あらを焼かないの?」

「鮮度がいいから

今日焼くと

身が弾けちゃうから

明日にするよ。」

「そうなんだぁ。

鮮度が良いのは大事だけど

そんなこともあるんだね。」

錘鰤は流通量が少ないので

料理人はもちろん

水産関係者も

知らない人も多い魚の一つです。

また、他にも

そういう類の魚が多く

味と値段が比例しないことも

珍しくありません。

ホームグランドの沼津魚市場は

漁港も併設されている市場なので

そういう魚に触れる機会も

しばしばです。

こういうメリットを活用して

魚菜食文化の日本料理の魅力と共に

漁師をはじめとする

一次産業の代弁者として

声を出し続けていきます。

「明日は月1のふぐの日で

しかも、十五夜と満月が重なるんだって。

そんじゃ、また

★☆★ 【コエタス】 ★☆★

当店のお取り寄せや

通販の商品などを召し上がった方々が

投稿して下さっています。

ご興味、ご関心のある方は

御覧ください。

地物の勘八(かんぱち)祭り

Vol.4153

いらっしゃいませ

基本に据えた

“身体に優しい美味しい日本料理”

を信条とし

天然のとらふぐ、西京漬(西京焼)を

こよなく愛す

【佳肴 季凛】の店主兼熱血料理人の

志村弘信です。

今日(9月22日)は

地物の勘八(かんぱち)の

水揚げの様子について

お話しします。

「おはよう、親方

今日は、活かしのカンパチを仕入れたんだね。」

(写真のチョイボケ

すみません

「おはよう

今朝は勘八祭り状態!」

「お祭り?」

「水揚げが多い時って

そんな風に言ったりするんだよ。」

「市場用語?」

「そんな感じかな。」

「で、どれくらいあったの?」

「活かしが4~50本くらいで

野締めも、その半分くらいかな。」

「そんなんじゃ

よく分かんないんだけど・・・。」

「それって

写真入りで話せってこと?」

「話せっていうか

お話し頂けると

たいへん嬉しいんですけど

いかがなものでしょう?」

「熱烈歓迎!」

ということで

例の如く

時計の針を

市場時間に戻します。

いつものように

沼津魚市場に着き

最初に向かったのが

活魚売場でした。

生簀を覗いていくと

沼津市西浦の定置網漁で

水揚げされた勘八が

この状態にして

わっしょいワッショイ!

16マスの仕切りのうち

11か12マスに

勘八が入っていました。

1マスに

4~5本入っているので

ざっくり50本程度。

また、今日のは

殆どが

殆どが

3,0キロ前後でした。

その中で

1,9キロのものを

GET!

その後

地物の売場に行くと

今朝の“勘八祭り”の主催者たる

冨久豊丸(ふくほうまる)が

水揚げと仕分けをしており

活魚売場同様

勘八が並んでいました。

締めてあるのは

水揚げした時点で

虫の息だったものです。

こちらも

3キロ前後が中心。

と、こんな感じに

仕入れて来ました。

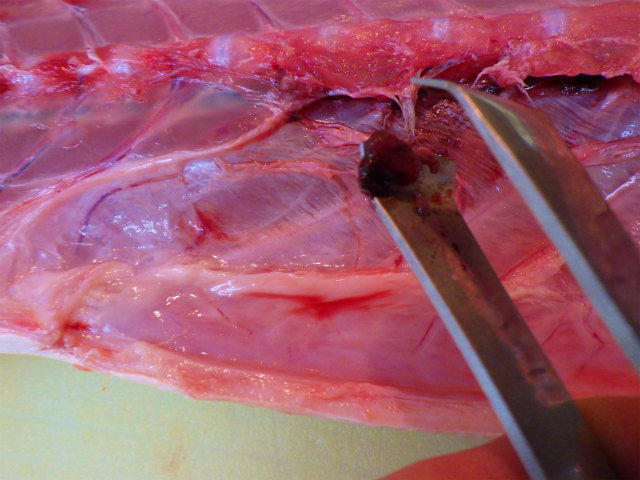

スチロールから取り出したら

暴れないように

顔を覆ったら

頭と

尾びれの付根に

包丁を入れたら

氷を入れた海水に入れ

血抜きをしました。

その後

脊髄に針金を通し

神経を抜き

しばし、海水へ。

冷たい海水に浸けるのは

締めた時に

体温が上昇し

身が焼けてしまうのを

防ぐためです。

海水から取り出したら

すき引きという方法で

包丁で鱗(うろこ)を取り除きます。

このようにするのは

鱗が細かいからです。

鱗を取り、頭を落とし

はらわたを抜いたら

水洗いし

半身だけ

卸し

残りの半身は

骨に残っている血の塊を取るだけでなく

中骨に

金串を刺すと

血が出て来ました。

「どうして

こんなことをするの?」

「この半身は

氷詰めにするんだけど

血が残っていると

鮮度が落ちるからだよ。」

「血って

そんなに良くないの?」

「血を含めた内臓

鱗やぬめりが

魚の生臭さの原因だから

取り除かなくちゃならないんだよ。」

「そうなんだぁ~。」

卸した身は

キッチンペーパーに乗せ

冷蔵庫へ。

骨付の身は

氷詰めに

これまた冷蔵庫へ。

「ねぇ、親方

いつも、あらを焼いておくのに

どうして焼かないの?」

「身が活きている状態で焼くと

身が弾けて

ぐちゃぐちゃになっちゃうし

旨味も出ないからだよ。

だから、焼くのは明日か明後日。」

「そうなんだぁ。」

ちなみに、勘八の隣にあるのは

今朝仕入れた三重産の眼鯵(めあじ)です。

今朝仕入れたものですが

昨日水揚げされたものですので

今日焼いても差支えはありません。

ちなみに、【西京漬】用のサーモンと鰤(ぶり)は

養殖なので

このような使い方はしませんが

中骨などは焼いてから

ほぐし身にして

フレークにしています。

このようにするのは

養殖の魚は出汁の出方が

弱いからで

養殖の鰤を使うのは

天然の鰤の脂が薄い時季の夏場です。

どんな魚でも

最後まで使い切るのが

自分のスタイルで

マクロビオテイック(玄米菜食)の

一物全体という考えに基づいています。

※一物全体

食材を全て食べたり

使うという意味

そして、マクロビオテイックをベースにした

“身体(からだ)に優しい

美味しい日本料理”を通じて

身体も心も豊かになる食生活を

楽しむ人達が増えるためにも

努力を怠るわけにはいきません。

「明日は、すっぽんを卸すんだね。

そんじゃ、また

☆★☆ 【コエタス】 ★☆★

当店のお取り寄せや

通販の商品などを召し上がった方々が

投稿して下さっています。

ご興味、ご関心のある方は

御覧ください。